ГЛАВА 9. СОЦИАЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ

9.1.

Социальная направленность экономики

Во все времена люди стремились полнее

удовлетворить свои потребности путем рационального использования ограниченных

ресурсов. Направленность производства на потребление как общеэкономическое

явление присуща всем типам экономики, но обеспечивалась по-разному. Рыночная

экономика, в отличие от других, располагает более эффективными способами

удовлетворения потребления. Мы знаем, что развитая рыночная экономика является

смешанной, носит регулируемый характер, имеет высокий потенциал, располагает

большими возможностями для удовлетворения потребностей. В силу этого она

является экономикой социальной. Ориентиром социальности является

обеспечение благосостояния людей.

Благосостояние – это количество и качество

потребляемых жизненных благ и благоприятность общих жизненных условий. Корни

социальности экономики состоят не в наличии государства, а в подчинении

производства потреблению. Государство не порождает, а только усиливает

социальность экономики, придавая росту благосостояния всеобщий характер. Сам

рыночный механизм создает социальную ориентированность экономики, он не может

действовать полноценно без активности человеческого капитала. Опорой рыночной экономики является

предпринимательство, а целью его выступает извлечение прибыли – но этого невозможно

достичь, не предлагая на рынок товары, обладающие высокой полезностью при

доступной цене. При такой взаимозависимости максимизация прибыли

возможна только при максимизации потребления. Как нам известно, сумма

прибыли зависит от издержек и доходов. Чем больше продаж, тем больше прибыли,

но при низких издержках и доступности цены оптимальными являются равновесные

цены, которые равномерно распределяют выгоду между производителями и

потребителями. При этом производители получают положенную им прибыль, а

потребители – товары, необходимого количества и надлежащего качества.

Равновесие – результат действия закона спроса и закона предложения. По мере

роста спроса увеличивается и предложение товаров, оно становится эластичным,

что обеспечивает удовлетворение потребностей покупателей.

Закон понижающейся

полезности тоже порождает социальность производства. Нам известно, что по мере

насыщения рынка товарами их полезность понижается, а это толкает производителей

предлагать на рынок новые товары, обладающие более высокой ценностью.

Согласно закону конкуренции, для того, чтобы выиграть в борьбе за деньги

потребителя, необходимо предложить рынку конкурентоспособный товар, который в

силу своей высокой ценности для потребителей вытесняет товары более низкой ценности.

Это также обеспечивает рост благосостояния.

Рыночные

стимулы создают изобилие товаров и услуг, делают экономику

бездефицитной, что открывает просторы для потребительского выбора. На

базе альтернативного выбора потребитель в соответствии с его доходами

максимизирует свое потребление. Свободный рынок с неограниченной конкуренцией

создает такую ситуацию, когда потребитель диктует свои требования к производителю

товаров и услуг. Но на монопольном рынке ограничивается подобный выбор. В силу

этого, чем больше рыночная власть монополий, тем слабее реализуется социальная

направленность экономики.

9.2. Границы

социальности и их расширение

Рыночный механизм

обеспечивает социальность в определенных рамках, и поэтому всеобщий характер

ей придаёт государство. Рынок приводит в движение экономические мотивы деловой

и трудовой активности, что увеличивает, во-первых, потребительские блага,

а во-вторых, доходы работающих. Но рыночные силы ориентированы (хотя и

опосредовано) на рост благосостояния тех, кто может зарабатывать на жизнь, и они

обделяют тех, кто по определённым причинам не может зарабатывать

самостоятельно. Это и есть границы социальности экономики. Рынок дает

равные шансы всем зарабатывать в меру своих способностей, но ими располагают

не все. Некоторые не могут зарабатывать: во-первых, физически, – например,

инвалиды; во-вторых, в силу своего положения, например, – безработные,

многодетные и одинокие матери. Рынок сам по себе не обеспечивает благосостояние

неспособных зарабатывать. Но рынок делает каждого способного зарабатывать ответственным

за своё благополучие в настоящем и будущем, исключает нахлебничество и

иждивенчество. Хорошо живет тот, кто хорошо работает, и, соответственно, зарабатывает.

Рынок в известном смысле принуждает

людей зарабатывать много, потому что он изобилует товарами и услугами на

любой вкус. При таком положении появляется стремление зарабатывать побольше,

чтобы купить побольше. Но возможности зависят и от общего уровня экономики,

поскольку невозможно потреблять больше, чем произведено. В связи с этим, реализация

социальности экономики на деле достигается по-разному. Уровень экономики

определяет абсолютную границу её социальности. По мере развития

экономики эта граница расширяется. От низкого уровня потребления переходят к

среднему, от среднего – к высшему, от высшего – к наивысшему.

Рыночные механизмы

достижения благосостояния противоречивы. Свободный рынок благоприятствует

росту благосостояния, но порожденная им самим «монополизация рыночного

предложения товаров» ограничивает реализацию социальности экономики для

большинства. Из предыдущих глав мы знаем, что монополии диктуют рынку свои

цены, которые устанавливаются намного выше издержек; цены, ведущие к снижению покупательской

способности, и поэтому нежелательные для потребителя. Монопольные цены, будучи

выше обычных цен, распределяют выгоду в пользу производителя и в ущерб

потребителю. В силу этого, чем больше рыночная власть монополий, тем больше

препятствий на пути реализации социальной направленности экономики. Поэтому

требуется ограничение рыночной власти монополий путем демонополизации экономики.

Антимонопольные меры

государства ограничивают барьеры на пути социальности экономики. Они

нацеливаются на усиление либеральности экономики. Чем выше уровень либеральности

экономики, тем выше и её социальность. Либерализация экономики увеличивает

её социальность, поскольку она, во-первых, усиливает рыночные стимулы

экономического роста, поднимая экономику и, соответственно, её социальность,

во-вторых, ставит препятствия на пути рыночной власти монополий, что также расширяет

социальную направленность экономики.

Чем выше уровень экономики,

тем больше благ, достаточных для роста благосостояния всех слоев населения. Это

является фактором, который способствует отношениям гуманизма, так как усиливается

помощь нуждающимся. При развитой экономике государство имеет большие доходы,

что позволяет ему выделить большие средства на поддержку тех слоев населения,

которые не могут зарабатывать на жизнь. В развитой экономике растут и частные

благотворительные фонды, направленные на поддержку нуждающихся в помощи. В

экономически развитых странах широко применяется помощь в форме выдачи

различных денежных пособий (по безработице, бедности, по случаю потери

кормильца) и помощь в натуральной форме (бесплатные обеды, одежда, лекарства и

ночлег). Следовательно, государство и общественность, передавая часть своих

доходов нуждающимся, обеспечивают социальную защиту тех, кто рыночными

способами не может обеспечить свое благополучие. Так государство расширяет социальность

экономики, доводит её границы до всеобщего благосостояния.

9.3.

Экономическое благосостояние

Благосостояние бывает

экономическим и социальным. Экономическое благосостояние – это объем и

структура потребления материальных и социальных благ населением. Оно зависит

от объема ВВП и его распределения на потребление и накопление (сбережение). Фонд

потребления – это часть ВВП, направляемая на удовлетворение текущих

потребностей. Его величина зависит от того, сколько ВВП создано, но весь ВВП

нельзя потреблять, так как часть его, накапливаясь, должна обеспечить развитие

экономики. При заданном объеме ВВП, чем меньше накопление, тем больше потребление,

и наоборот.

В процессе распределения ВВП

образуется фонд национального благосостояния, который включает в себя

фонд потребления и накопления для социальной сферы, что необходимо для развития

материальной базы этой сферы. Абсолютная и относительная величины этого фонда

характеризуют благосостояние людей. Уровень социальности экономики можно

оценить величиной фонда в расчете на душу населения и его долей в составе ВВП.

Чем выше эта доля, тем сильнее социальная ориентированность экономики. Если в

стране «А» доля фонда равна 80%, а в

стране «В» – 82%, значит, во втором

государстве социальная ориентированность выше, чем в первом. При количественном

определении социальности необходимо принимать во внимание и величину фонда

национального благосостояния в расчете на душу населения.

Теперь

рассмотрим этот фонд по частям. Фонд потребления состоит, во-первых, из фонда

индивидуального потребления, во-вторых, из фонда совместного потребления.

Первая часть потребляется отдельными домохозяйствами и состоит, в основном, из

материальных благ и платных услуг. Вторая часть фонда потребляется совместно

всеми домохозяйствами без исключения и предоставляется государством в форме

бесплатных социальных услуг.

Накопление для социальной сферы непосредственно не потребляется

населением, но материально обеспечивает социальное благосостояние всех,

направляясь на развитие здравоохранения, образования, спорта и культуры.

9.4. Доходы и уровень жизни населения

Люди

получают свою долю в фонде потребления в форме денежных доходов, которые через

рынок обмениваются на предметы потребления, поступающие в распоряжение

домохозяйств. Денежные доходы населения – это доля домохозяйств в

стоимости ВВП, получаемая в процессе его распределения. Существует закон

распределения, согласно которому каждый получает свою долю ВВП в

зависимости от своего участия в создании товаров и услуг, т.е. от величины

своих ресурсов и эффективности их использования. Ресурсы, становясь факторами

производства, создают различные доходы, которые достаются их собственникам.

Наёмный труд приносит зарплату, капитал – прибыль, недвижимость –

ренту, деньги – процент, ценные бумаги – дивиденд.

Дивиденд, процент и арендная плата, вместе взятые, являются доходом от

собственности. Эти формы доходов существуют как в отдельности, так и в сочетании.

Доходы бывают рыночными (основными) и нерыночными

(вспомогательными). Рыночные доходы – это доходы, заработанные в соответствии с

рыночными правилами, они состоят из зарплаты, прибыли, арендной платы (ренты),

дивиденда, процента и трудовой пенсии. Нерыночные доходы – это доходы в форме

социальной помощи, они являются результатом перераспределения доходов по

принципу гуманности, когда часть заработанных доходов безвозмездно передается

нуждающимся в порядке социальной помощи. К нерыночным доходам относятся

социальные пенсии (пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца),

пособия по безработице, пособия бедным, стипендии.

Все виды денежных доходов,

вместе взятые, образуют валовой доход населения, часть которого за

вычетом налогов и платежей образует располагаемый доход. Различаются номинальные

и реальные доходы. Номинальными являются доходы в текущих ценах,

подверженных инфляции. Реальный доход – это доход, учитывающий изменения

покупательной способности денег и рассчитанный в неизменных ценах определенного

года.

Уровень жизни – это степень

удовлетворенности потребностей в соответствии с достигнутым экономическим

потенциалом, синтетически выражающая экономическое благосостояние. Он измеряется

величиной реальных доходов на душу населения, которые зависят от объема

располагаемого денежного дохода и уровня потребительских цен. Реальные доходы

прямо пропорциональны располагаемому доходу и обратно пропорциональны уровню

цен. Цены, как нам известно, определяют покупательную способность денег, т.е.

то, что можно купить за определенную сумму денег. Реальные доходы могут расти:

а) если цены снижаются при

неизменности доходов;

б) если цены растут, но

доходы растут быстрее цен.

В обоих случаях на

располагаемый доход можно купить товаров больше, чем прежде. Динамика реальных

доходов (обозначим её Дr)

определяется сопоставлением индекса роста денежных доходов (обозначим его Дi) и индекса цен (обозначим его Pi)

т.е.

.

.

Предположим,

за 2000–2012 гг. индекс денежных доходов увеличился в 1,7 раза, а индекс цен –

в 1,4 раза. В таком случае

![]()

Значит, реальный доход вырос,

так как 1,21 > 1,00.

При определении индекса цен учитывается изменение цены

группы товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, т.е. наиболее

широко представленных на рынке и часто потребляемых всеми товаров. Рыночные цены товаров и услуг,

входящих в потребительскую корзину, образуют социальную стоимость

жизни. Но она характеризует уровень жизни не сама по себе, а в сравнении с размерами

доходов. Если доходы превышают стоимость корзины – значит, уровень жизни

растет, потому что доходов оказывается больше, чем достаточно, их хватает не

только для текущего потребления, но и на образование сбережений.

Рыночная экономика – это

экономика равных возможностей, но разных способностей. Рынок позволяет человеку

зарабатывать столько, сколько он может, но люди зарабатывают на деле по-разному,

потому что их способности различаются. Даже при равенстве способностей уровень

жизни бывает различным в зависимости от того, скольких людей содержит на своем

иждивении работающий человек. Одно дело, когда в семье на одного

зарабатывающего приходится один иждивенец или чистый потребитель. Совсем другое

дело, когда на него приходится 2 иждивенца. В силу этого, на одного члена

семьи приходятся различные реальные доходы. К примеру, если в семье из 4-х

человек двое зарабатывают 2800 долл. в месяц, здесь душевой доход составит 700

долл. В другой семье, состоящей из 5-и человек зарабатывают столько же, но

душевой доход составит 560 долл. Значит,

несмотря на равенство заработков, вторая семья живет хуже первой.

Различия в уровне жизни естественны для рыночной

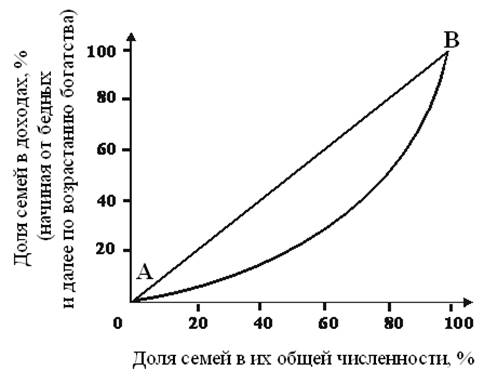

экономики. Неравенство доходов можно показать с помощью кривой (рис.9.1.):

Рис. 9.1.

Кривая неравенства доходов

Если бы показанная в графике

доля семей совпала с их долей в доходах, не было бы никакого неравенства, и это

выразилось бы биссектрисой АВ. Но, в

силу того, что семьи получают различные доходы, образуется их неравенство, что

показано дугообразной линией. Чем меньше неравенство, тем дуга менее вогнута;

чем больше неравенство, тем более вогнутой получается дуга. Неравенство в

доходах хотя и естественно, но оно не может быть запредельным, поэтому

устанавливается предельно допустимая мера доходов. Концентрация доходов у

богатых не должна превышать 35% всех доходов. Предельной является и

дифференциация населения по доходам. Доходы 10% богатых и 10% бедных не должны

расходиться более, чем в 13–15 раз.

9.5.

Неравенство в уровне жизни и бедность

Социальность экономики предполагает

существование различий в уровне жизни при наличии тенденций к их сокращению.

Эти различия порождают дифференциацию населения по размеру доходов, которая,

однако, зависит от уровня экономики, Дифференциация ведет к образованию слоев

населения с различным достатком, т.е. разделению людей на богатых, со средним

уровнем жизни (средний класс) и бедных. В группе богатых выделяется

подгруппа очень богатых, а в группе бедных – подгруппа очень бедных. Самые

богатые люди. Между богатыми и бедными существует промежуточная прослойка

людей, которую называют средним классом. Различия

людей по доходу образуют пирамиду (рис.9.2.):

Рис. 9.2.

Социальная пирамида по размеру доходов

Поскольку рыночная экономика

ничем не ограничивает стремление делать деньги, постольку неизбежно

образование богатых людей. Но принципы рынка исключают криминальное богатство.

Самых богатых людей называют

олигархами, они имеют состояние, исчисляемое миллиардами долларов (например, в

2014 году богатства олигархов мира превысили 2 триллиона долларов). В средний

класс входят люди, имеющие полный материальный достаток, они ни в чем не

нуждаются, напротив, имеют неплохие сбережения, их будущее гарантировано.

Бедными считаются люди, чьи доходы ниже стоимости прожиточного минимума, включающего

в себя минимально необходимый для жизни человека набор товаров и услуг.

Отнесение людей к той или иной группе зависит от уровня развития экономики. К

примеру, в богатой стране человек, имеющий годовой доход менее 10 тыс.

долларов, считается бедным, но в наиболее бедной стране такого человека можно

считать богатым, или, по крайней мере, – представителем среднего класса.

Слаборазвитые страны отличаются глубокой дифференциацией людей по

размерам доходов. Здесь численно преобладают богатые и бедные, при малой численности

среднего класса.

В странах с развитой

экономикой доходов достаточно для всех. Здесь преобладают представители

среднего класса, выступающего самым активным классом и опорой общества.

Дифференциация уровня жизни порождает проблему бедности, которая

является глобальной проблемой.

Бедность – понятие

относительное, т.к. одни люди считаются бедными по сравнению с другими. Бедные

существуют везде, но их бедность различна. Бедные делятся на постоянных и

временных, вынужденных и добровольных. Постоянной считается

бедность, сохраняемая в течение длительного времени. Временная бедность – это

бедность на протяжении короткого времени, например, за период рецессии. Люди

бывают вынужденно бедными в силу обстоятельств, не зависящих от них. Люди могут

быть вынуждены работать, зарабатывая при этом меньше прожиточного минимума вследствие

низкой квалификации, безработицы, инвалидности, многодетности и т.д. К группе

добровольных бедных относятся люди, которые не желают зарабатывать деньги, хотя

для этого есть все условия. Они ведут бродячий образ жизни, довольствуются

случайными заработками и подачками, им нравится нищенствовать. Примером

добровольных бедных являются бомжи, профессиональные попрошайки.

Существует понятие уровня бедности (обозначим

его Убед), который

показывает долю бедных людей в составе населения. Допустим, в стране проживает

80 млн. чел., из них бедными являются 4 млн.чел. В данном случае бедные

составляют 5% населения:

![]()

Соотношение людей по уровню богатства и бедности меняется по мере

развития экономики. Бедные, улучшив свое состояние, покидают низший слой

общества, они превращаются в представителей среднего класса, а его

представители, в свою очередь, переходят в высший класс (богатых). При упадке

экономики происходит обратное: переход

людей из высокого класса к более низкому, увеличение численности бедных за счет

безработных.

Так произошло во время

кризиса 2008–2010 гг. – численность бедных в мире увеличилась на 64 млн.чел.

Уровень бедности также имеет предельную величину, бедные не должны превышать

10-12% населения. Для сохранения бедности на терпимом уровне требуется помощь

бедным, которая усиливается по мере гуманизации экономики. Помощь

оказывается в форме трудоустройства бедных, повышения их квалификации, законодательного

введения минимальной заработной платы, не допускающего ее снижения ниже прожиточного

минимума, предоставления помощи от благотворительных фондов, организации

экспорта рабочей силы для повышения доходов бедных, содержания бедных в приютах

и др. Эти меры помощи направляются на снижение уровня бедности.

9.6. Социальное благосостояние

Экономическое благосостояние

выражает социальность экономики только в сочетании с социальным. Социальное

благосостояние характеризуется общими условиями жизни людей, образом жизни.

Благосостояние определяется, в том числе, тем насколько благоприятны условия

проживания. Если при обилии благ безопасность жизни не обеспечена, то нельзя

считать жизнь благополучной. Безопасность жизни – это ее защищенность от

различных угроз, от экономических и социальных потрясений, сохранность

заработков, отсутствие угрозы безработицы и обеднения, вера в свое будущее. Присутствие

социального согласия и партнерства между людьми, отсутствие социальных

конфликтов и потрясений, быстрое преодоление их в случае возникновения – все

это есть непременное условие социального благополучия. К социальным угрозам

жизни относятся организованная преступность, терроризм, экстремизм и

религиозный радикализм. Чем их меньше – тем выше социальное благосостояние.

Уровень социального благосостояния

населения характеризуется величиной

смертности; процентами детской смертности и смертности матерей при рождении ребенка; благоприятностью

санитарно-эпидемиологической обстановки; успехами в борьбе с опасными для здоровья

людей инфекционными заболеваниями; обеспеченностью населения лекарствами по

доступной цене; квалифицированной медицинской помощью, особенно высокотехнологичной.

Всё вышеуказанное концентрированно выражается

в росте продолжительности жизни. Он тем выше, чем выше социальное

благосостояние. Составляющей этого роста является и уровень образованности

людей, который характеризуется продолжительностью срока обучения, уровнем

грамотности и расходами на образование в расчете на одного человека.

Благосостояние определяется

также комфортностью жизни, обеспеченностью питьевой водой, газом и

электроэнергией. Чем выше эти показатели на душу населения, тем выше благосостояние.

Экономическое и социальное

благосостояние, вместе взятые, образуют общий индекс человеческого развития,

который обобщенно выражает социальность экономики.

1. Социальность экономики –

это направленность ее на благосостояние людей, она реализуется рыночным

механизмом, способным создать изобилие товаров и услуг, необходимых для максимизации

потребления путем альтернативного и свободного потребительного выбора. Но

рынок ограничивает социальность, во-первых, благосостоянием только

экономически активного населения,

во-вторых, порождением рыночной власти монополий, что препятствует осуществлению

принципа социальности экономики. Рыночные границы социальности расширяются

государством и общественными организациями, оказывающими помощь людям, неспособным

зарабатывать на жизнь, и ограничивающими рыночную власть монополий. Они придают

благосостоянию всеобщий, всенародный характер.

2. Носителем социальности

экономики является фонд национального благосостояния, состоящий из фонда

потребления и инвестиций в сферу бесплатных услуг, оказываемых государством.

Чем больше величина этого фонда и его доля в ВВП, тем выше социальность

экономики.

3. Люди, способные

зарабатывать, получают свою долю в фонде благосостояния в форме личных доходов,

в зависимости от количества, качества и эффективности использования своих ресурсов.

Зарабатываемые доходы являются рыночными, считаются первичными.

4. Экономическое

благосостояние определяет величина реальных доходов на душу населения, которая

зависит от объема ВВП, его распределения на фонд потребления и накопления, а

также от численности населения. Реальные доходы выражают потенциал потребления

и сбережения на будущее и поэтому характеризуют уровень жизни, что

представляет собой степень удовлетворенности материальных и социальных

потребностей.

5. Уровень жизни строго

дифференцирован по размеру доходов. Существуют богатые, средние и бедные слои

населения, граница между ними изменчива, происходит постоянный переход людей

из одного слоя в другой, но дифференциация должна иметь пределы, не порождать

много бедных. Уровень бедности имеет тенденцию к снижению. Развитой рыночной

системе характерно преобладание людей среднего достатка.

6. Социальное благосостояние характеризуется

благоприятностью общих условий жизни, защищенностью жизни от угроз, здоровьем

и образованностью населения, продолжительностью жизни, комфортабельностью

проживания. Экономическое и социальное благосостояние, вместе взятые,

характеризуют уровень человеческого развития как результат социальности

экономики.

Ключевые понятия:

Социальность экономики, благосостояние, границы

социальности рыночной экономики, абсолютная граница социальности, экономическое

благосостояние, фонд национального благосостояния, закон распределения,

рыночные и нерыночные доходы, формы доходов, уровень жизни, реальный доход,

неравенство доходов, пирамида доходов, богатые, средний класс, бедные, формы

бедности, уровень бедности, помощь бедным, социальное благосостояние, общий

индекс человеческого развития.