ГЛАВА

6. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1.

Цикличность развития экономики

Рыночная экономика имеет неоспоримое преимущество по сравнению с другими типами

экономики, но она неидеальна: рыночные механизмы время от времени дают сбой, приводя к нестабильности экономики.

Причиной тому является обособленность и разобщенность субъектов экономики, что

препятствует их согласованным действиям. Субъекты связываются друг

с другом через рынок, именно рынок путем координации их экономической

деятельности создает равновесное состояние. Движение к равновесию выступает общей

тенденций, связанной с деятельностью рынка. Но реалии рынка таковы, что

временами наступают недееспособность и срывы в рыночном механизме. Это порождает

цикличное развитие, то есть волнообразное развитие экономики путем

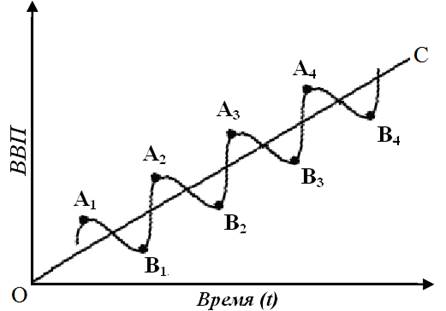

смены подъема падением, а падения – новым подъемом, как можно увидеть на рис.

6.1:

Рис. 6.1. Волнообразное движение экономики

Из рисунка видно, что подъем экономики до точек А1, А2, А3,

А4 сменяется её падением до точек B1, B2, B3, B4.

Колебательное движение экономики называется

флуктуацией, которая с неизбежностью повторяется через определенное время.

Циклические колебания происходят при восходящем развитии экономики, которое

называется трендом (OС), и

выражается в росте ВВП. Например, ВВП за 25 лет мог увеличиться в 2 раза, но за

это время происходили колебания в виде смены подъема и падения экономики.

Причины цикличности бывают интернальными (внутренними) и экстернальными

(внешними). Экстренальные причины исходят из внешних сил, таких как социально-политическая

нестабильность, военные действия, разрушительные природные и техногенные

катастрофы, проникновение факторов нестабильности из других стран.

Внутренние

причины цикличности кроются в самой рыночной системе, где стремление к прибыли

порождает импульсы деловой активности, которые то усиливаются, то снижаются.

Чтобы получить больше прибыли, надо производить и продавать товары по выгодной

цене. Но это достижимо при непрерывном расширении рынка, что не всегда

наблюдается. Рост производства предполагает увеличение инвестиций, однако

производство растет быстрее инвестиций вследствие их эффективности. Инвестиции,

вложенные в новую технику, вызывают рост производительности труда, что увеличивает

прибыльность. Это, в свою очередь, вызывает новую волну инвестиций и расширение

производства. Рост занятости и заработков повышает покупательскую способность,

увеличивая рыночный спрос, т.е. расширяет рынок, но это происходит до предельного

насыщения рынка товарами и услугами, после чего рынок их не потянет. Стремление

к прибыли порождает все новые импульсы в производстве, что, в конечном счете,

ведет к перепроизводству товаров, когда товаров становится больше, чем востребовано

рынком. Следовательно, возникает такая ситуация на рынке, когда предложение

превосходит спрос, в результате чего образуется избыточная товарная масса,

которая не находит сбыта. Стремление к прибыли приводит к несоответствию

совокупного спроса и предложения, что ведет к кризисам, которые повторяются

время от времени.

Из истории известно, что кризисы случаются уже 200

лет, начиная с 1825 года. Будучи периодическими, кризисы свидетельствуют о

повторении циклического колебания экономики через определенное время. Периодичность

цикла является следствием технического обновления физического капитала,

которое, вызывая рост производительности труда, расширяет производство до предельного

насыщения рынка товарами, после чего возникает перепроизводство. Поскольку

обновление капитала происходит периодически, постольку циклы тоже имеют

периодический характер.

6.2.

Цикл и его виды

Период колебаний экономики, который

характеризуется переходом от подъема к упадку и обратно от упадка к подъему,

называется циклом. Циклы бывают малыми, средними и длинными.

Малые или конъюнктурные

циклы – это колебательные движения экономики в

краткосрочном периоде, например, в течение трех лет. Их вызывает

неблагоприятная рыночная конъюнктура, когда предложение временно превышает

спрос, в результате чего нарушается рыночное равновесие. Но оно быстро

восстанавливается.

Средние циклы –

это циклы средней продолжительности, охватывают ряд малых циклов, они

возникают в результате длительного нарушения равновесий в экономике. Средние

циклы типичны для рыночной системы и характеризуют ее неустойчивость.

Длинные циклы

или длинные волны – это колебательное движение экономики, наблюдаемое за

длительное историческое время, например, в течение 50-60 лет. Они связаны с

крупными научно-техническими открытиями, образующими исторически новый этап

восхождения экономики. Большой цикл включает в себя несколько средних циклов.

Последний большой цикл берет свое начало с середины 50-х годов ХХ века, когда

наметились признаки новой научно-технической революции, которая произвела

коренной переворот в экономике, вызвав технологическое обновление.

Средние циклы являются типичными, поэтому мы

рассмотрим их фазы.

Кризис –

такая фаза цикла, которая характеризуется упадком экономики, сокращением ВВП,

избытком товаров на рынке, падением спроса и, соответственно, цены при

давлении предложения на рынок. Снижение производства сопровождается ростом

товарных запасов, недогрузкой производственных мощностей.

Депрессия –

это такая фаза цикла, когда экономика находится в застойном положении, т.е.

стагнации, не показывая признаков ни дальнейшего падения, ни оживления. В

этой фазе сохраняются упавшие цены, сниженный уровень занятости, не

наблюдается никакая деловая активность.

Оживление

следует за депрессией, характеризуется началом небольшого роста экономики, но

замедленным повышением занятости, постепенным ростом цен и продаж,

малозаметным ростом прибыльности.

Подъем – это такая фаза цикла, когда от оживления

экономика переходит к явному росту, когда стабильно растет ВВП, занятость,

производительность труда, экспорт, увеличиваются доходы населения.

При ином подходе

(который часто используется сейчас) цикл характеризуется двумя фазами:

рецессией и бумом. Рецессией называется фаза непрерывного падения

производства (в течение 6 месяцев) с переходом его в депрессивное состояние. В

2014 году явная рецессия произошла на Украине, где ВВП за год снизился на 8,2%.

Экономический бум –

это фаза подъема экономики, которая включает в себя её рост и завершается

пиком. Пик характеризуется превышением объема ВВП по сравнению с рецессионным

периодом, полной занятостью населения, ростом цен, быстрым ростом прибыльности

и доходов населения.

По мере развития экономики и под воздействием

государства на экономику происходит деформация циклов. Циклы удлиняются,

из них выпадают отдельные фазы, например, оживление, при сокращении депрессии

увеличивается фаза подъема и т.п. Но при всех произошедших деформациях,

цикличность как признак рыночной системы сохраняется, и поэтому кризисы не

исчезают, а повторяются. Например, в последний раз кризис произошёл в 2008

году. Следует заметить, что кризисы повторяются по-разному, одни бывают

глубокими, а другие – неглубокими. В одном случае за кризисом последует

депрессия, а в другом – экономика, минуя ее, переходит к оживлению. Смена

последовательности фаз цикла может сопровождаться изменением времени их

прохождения. Но при всем различии, кризис как упадок характеризует

экономическую нестабильность.

Безработица,

как и кризис, характеризует нестабильное положение экономики. Безработица –

это результат снижения спроса на труд по сравнению с его предложением, она

возникает вследствие нарушения равновесия на рынке труда. Безработица –

это такое состояние рынка труда, когда часть трудоспособного населения, нуждающаяся

в заработках, оказывается невостребованной и, в силу этого, – незанятой в

экономике. Она – не что иное, как избыток предложения труда над его спросом.

Главная

причина безработицы – это сокращение спроса на труд как следствие стремления к

максимизации прибыли. Нам известно, что для повышения прибыльности бизнеса

необходимо снизить издержки, что возможно при росте производительности труда

путем повышения технического уровня производства. Это приводит к вытеснению

труда машинами, т.е. замещению человеческого капитала физическим капиталом. При

этом рыночная стоимость рабочей силы (зарплата) и стоимость машин, меняются.

Применение машин оказывается выгодным по сравнению с использованием рабочей

силы, и, вследствие этого, спрос на труд снижается. Допустим, годовая зарплата

составляет 20 тыс. долл., а стоимость машины, заменяющей труд – 18 тыс. долл. в

год. Значит, замена труда машиной дает выгоду в сумме 2 тыс. долл., что

увеличивает прибыль, но сокращает спрос на труд. Если применение труда остается

выгодным даже при использовании новой техники, спрос на труд не снижается.

Если же в нашем примере при зарплате в 20 тыс. долл. прибыль увеличивается не

на 2, а на 3 тыс. долл., т.к. растет производительность труда, то здесь

вытеснение труда техникой не произойдёт.

Безработица происходит и за счет избытка

предложения труда над спросом, вследствие быстрого роста трудоспособного населения.

Например, в экономически слаборазвитых странах причина безработицы – не

столько экономическая, сколько демографическая, т.к. она возникает вследствие

быстрого роста населения. Безработица возникает и по причине экономического

упадка, когда спрос на товары снижается, их производство становится невыгодным,

а применение труда – нецелесообразным.

6.4. Формы и уровень

безработицы

Безработица структурно неоднородна, она

протекает в различных формах.

Фрикционная

безработица – это кратковременная безработица, возникающая

вследствие изменения места работы и местожительства, она продолжается на время

поиска подходящей работы, носит добровольный характер.

Структурная

безработица – это безработица, вызванная изменением структуры

самого производства, когда одни профессии оказываются ненужными, а другие –

дефицитными. Лица устаревших профессий становятся временно безработными до

овладения новыми, дефицитными профессиями. Такая безработица является вынужденной.

Циклическая

безработица – это безработица, порожденная фазой кризиса, т.е.

упадком экономики, она продолжается до тех пор, пока экономика не выйдет из

кризиса.

Если

экономический подъем, переходящий в бум, вызывает быстрый рост спроса на труд,

то смена его рецессией, наоборот, резко уменьшает этот спрос. Мы знаем, что

спрос на ресурсы зависит от спроса на товары и услуги. Снижение последнего в

период рецессии сопровождается уменьшением востребованности трудовых ресурсов,

т.к. предприятие сокращает или вообще прекращает свою работу. Циклическая

безработица бывает массовой, она охватывает буквально все сферы экономики,

подвергшиеся кризису. Такая безработица имеет запредельный уровень.

Уровень безработицы показывает, какая часть трудоспособного

населения лишена работы. Этот показатель (обозначим

его Убез)

определяется отношением численности безработных (обозначим её Nбез) к численности трудоспособного населения (обозначим

её как Nт):

![]()

Если в стране 10 млн. трудоспособных, из них 0,6

млн. человек – безработные, то

![]()

Естественная

нормальная безработица нестрашна для экономики, поскольку она

представляет резерв труда, который, как и материальные резервы, необходим для

нормальной работы хозяйства, т.к. служит для расширения производства при росте

рыночного спроса на товары. Усиливая конкуренцию на рынке труда, она повышает

активность работающей части населения. Безработица бывает текущей и

хронической. Текущая незанятость носит временный характер, порождается

временным сокращением спроса на труд, происходит при переходе от выпуска одного

товара к другому, изменении профессии и места работы, окончании сезона работы

и т.д., такая безработица обычна.

Нестабильности

экономики свойственна чрезмерная безработица, превращение её в хроническую,

когда быстро растет число безработных. Такое явление вызывается циклической

безработицей, именно она делает безработицу массовой, выходящей за пределы

естественно допустимой границы. В 2008-2010 годах, при продолжительном упадке

производства, безработица приобрела огромные масштабы: к примеру, в 2010 году в

мире она составила 190 млн. человек. В Евросоюзе ее уровень был равен 7,6%. В

Испании и Греции безработица достигла даже 25% от числа работающего населения.

Безработица наносит удар экономике. По существующим расчетам, рост безработицы

на 1% снижает ВВП на 2-3%. Циклическая безработица, как вынужденная,

сопровождается снижением доходов населения, ростом числа бедных людей.

Нестабильность характеризуется не безработицей вообще, а повышением её за пределы

естественного уровня.

Инфляция

означает снижение покупательной способности денежной единицы из-за роста

рыночных цен, т.е. дороговизны. Она есть результат нарушения товарно-денежного

равновесия, когда количество денег превышает сумму цен товаров. Это

выражается в виде неравенства MV > QP. Такое неравенство

является, во-первых, следствием роста количества денег и образованием их избытка

над требуемым количеством; во-вторых, сокращением товаров, совокупные цены

которых оказываются меньше массы денег. Избыток денег образуется вследствие

эмиссии денег, т.е. выпуска дополнительных денег в обращение. Государство

прибегает к этому для покрытия своих непомерно больших расходов. Повышая спрос,

это ведет к росту цен. Рост цен, вызванный ростом массы денег, называется денежным

феноменом. Дополнительную эмиссию денег называют инфляционным налогом с

населения в пользу государства, потому что рост цен оплачивается населением. Цены

растут и в результате сокращения производства и роста издержек, которые

являются базовой основой цен. Чем выше издержки, тем товары дороже.

Масштаб и глубина инфляции определяется уровнем

инфляции (обозначим его буквой I),

который измеряется общим ростом цен, равным разнице между настоящей и прежней

ценой (P2 – P1), соотнесенной c прежней

ценой (P1). Это выражается формулой

![]()

Если P1 = 100, P2 = 110, то

![]()

Если в последующий период инфляция составит 12% – значит, она усилилась,

если 8% – она ослабла. При инфляции цены растут по-разному. Умеренный рост цен

в определённых пределах – нормальное явление для экономики. Он,

как правило, не превышает 6–8% в год и

не представляет угрозу, поскольку покрывается ростом покупательской

способности. Угрожающей является непомерно высокая инфляция, сопровождаемая скачком

цен, именно она характеризует дестабилизацию экономики.

Различают

3 типа инфляции: ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Ползучая или

умеренная инфляция происходит в меру. Галопирующая инфляция отличаются довольно

быстрым ростом цен, когда их рост бывает свыше 10% в год. Такая инфляция произошла

на Украине в 2014 году, где она составила 24,9 %. Гиперинфляция – самая

страшная, характеризуется скоростным ростом цен в десятки и сотни раз.

Очень

сильная инфляция ощутимо снижает ценность денег и, следовательно, доверие к

ним, что питает нестабильность.

Когда

сильная инфляция сочетается с длительной стагнацией, возникает состояние стагфляции,

выход из которого бывает затруднительным. Для подавления инфляции требуется

рост производства, т.е. предложение товаров, что повышает обеспеченность денег

товарами. Для выхода из застоя на путь подъема экономики нужны сильные стимулы,

а инфляция их снижает, так как падает ценность денег.

При

инфляции действия субъектов экономики связаны с их ожиданием, к чему приведёт

инфляция. Инфляционные ожидания бывает двух видов. Первый – предсказуемые

ожидания, когда субъекты экономики информированы о том, что их ждет

впереди. Второе – неопределенное, непредсказуемое ожидание, когда субъекты

не знают, что ждет их впереди. При ожидании первого типа легко приспособиться к

инфляции, т.е. происходят адаптивные действия. При ожидании второго типа

адаптации не бывает, и субъекты действуют с большим риском. При адаптивной

инфляции происходит индексация доходов, т.е. их рост с учетом дороговизны, наблюдаются

образование запасов ресурсов, рост покупок с учетом возможностей роста цен,

сокращение денежных сбережений и т.п.

6.6. Финансовая

нестабильность. Выход экономики из состояния нестабильности

Финансовая

нестабильность характеризуется нарушением и перебоями в денежном

потоке, т.е. финансовым кризисом. При этом нарушается связь между реальным и

денежным секторами, вследствие чего возникают экономические трудности. Спад

экономики делает неустойчивым финансовое положение фирм, их прибыль сокращается,

снижается их инвестиционная активность. Становится рискованным пользование

кредитом, хотя и существует потребность в дополнительных деньгах. Фирмам

становится все труднее рассчитываться по своими обязательствам. Банкам угрожает

невозврат выданных кредитов, вследствие чего истощаются их денежные ресурсы. Усиливается

угроза финансового банкротства. При нестабильности сокращается спрос на акции и

облигации, вследствие чего падает их курс, т.к. сокращается их доходность для

покупателей. Пассивность игроков финансового рынка сужает его емкость.

Сокращение

доходов домохозяйств, вследствие сокращения занятости и доходности рабочего

места приводит к тому, что их финансы становятся неустойчивыми, они мало

прибегают к сбережению доходов на будущее. Финансовую нестабильность ощущает и

государство. Спад в реальном и финансовом секторе экономики сокращает

поступление денег в казну, т.е. уменьшает доходы бюджета, которых не хватает

для покрытия расходов государства. Государство все чаще прибегает к заёму денег,

что увеличивает его долг. Например: государственный долг Франции в 2010 году

составил 75% от ВВП, Германии – 83%, Италии – 118%, а Греции – даже 153%.

Неустойчивость –

это такое состояние экономики, последствия которого выходят за её пределы.

Кризисам свойственна трансформация, т.е. превращение одного кризиса в кризис другой

формы. Так, экономический кризис перерастает в социальный и политический

кризис, образовывает цепочку кризисов, называемую системными кризисами.

Экономический спад ухудшает материальное положение многих людей из-за массовой

безработицы, и это вызывает их недовольство существующим положением, приводит к

протестам. Социальный кризис перерастает в политический, что ведет к отставке

правительств, досрочным парламентским выборам, приходу к власти новых,

оппозиционных партий.

Флуктуация, как показатель

цикличности развития, свидетельствует и о возможности выхода экономики из

состояния нестабильности, застоя. Это обеспечивается, с

одной стороны, самим рыночным механизмом, с другой – активной антицикличной

политикой государства. При упадке рыночные цены снижаются до уровня издержек, и

на базе этой цены складывается равновесие, по ней распродаются товары. Возмещаются издержки и за

счет привлечения кредитов. Производство постепенно восстанавливается, что приводит

к росту занятости, доходов населения и прибыльности фирм. Это, в свою очередь, запускает

в действие эффект дохода, т.е. приводит к росту спроса и делает его эластичным

по доходу. По мере его роста постепенно повышаются цены, и в ответ

увеличивается предложение, которое также становится эластичным. Стремление к

прибыли ведет к диверсификации товаров. Вместо старых товаров производятся

новые, обладающие более высокой полезностью, и, следовательно, спросом, что

расширяет рынок и благоприятствует экономическому росту. Сам рыночный механизм

может вывести экономику из застоя на путь подъема, но это может быть долговременным

процессом, особенно при глубоком падении производства. В силу этого рыночный

механизм дополняется антикризисными мерами государства, которые направляются,

во-первых, на смягчение ожидаемых кризисов, во-вторых, на облегчение выхода из

уже произошедших кризисов путем сокращения сроков выхода и уменьшения ущерба

от них.

6.7.

Экономическая безопасность

Рыночной экономике

характерны риски, которые порождают проблему экономической безопасности,

т.е. защиты экономики от внутренних и внешних угроз, от их негативного

воздействия. Угрозы бывают объективными и субъективными. Объективные угрозы

– это угрозы, которые порождаются экономическими и природными условиями. Субъективными

являются угрозы, вызванные ошибками в экономической политике.

Экономические причины угроз

таятся в самой рыночной системе, которой характерны обособленность и

разобщенность субъектов экономики, преимущество частных интересов над общими,

наличие коррупции и др. Возникающая временами недееспособность рынка,

выраженная в нестабильности, угрожает ему самому. Демографические

причины угроз состоят в чрезмерно быстром росте населения или его старении. Это

порождает либо избыток, либо недостаточность трудовых ресурсов, усиливает

дефицит продовольствия и энергоресурсов, нарушает баланс между физическим и

человеческим капиталом.

Источником угроз является

также социальная нестабильность, конфликты между группами населения, которые

наносят ущерб экономике.

Угрозы порождаются истощением

природных ресурсов, природными катаклизмами и техногенными катастрофами;

преодоление их последствий ложится большим грузом на экономику. Угрозы бывают

и внешними, они состоят в нарушении внешнеэкономических отношений,

которые приводят к оттоку капитала, рабочей силы и утечке умов, т.е. миграции

ученых и специалистов.

Наличие угроз предполагает

обеспечение экономической безопасности. Экономическая безопасность есть

способность экономики противостоять угрозам, обладать самозащитой от них, сохранять

потенциал развития и выхода из состояния нестабильности.

Первоосновой ее является производственная

безопасность, которая означает наличие условий для бесперебойности

процесса создания товаров и услуг, предполагает устойчивый рост производства,

возможность выхода из кризиса в кратчайшие сроки и с наименьшими потерями.

Финансовая безопасность – это равномерное и

беспрепятственное течение денежных потоков между внутренними и внешними

субъектами экономики. Она предполагает финансовую

устойчивость субъектов экономики, государственных финансов, бесперебойную

работу финансового

рынка, достаточность золотовалютных резервов страны.

Составной частью финансовой

безопасности является монетарная безопасность. Монетарная безопасность

– это безопасность денежного обращения, денежная достаточность в экономике.

Она предполагает сохранение товарно-денежного равновесия и способность

противостоять инфляции при сохранении покупательской способности денежной

единицы.

Энергетическая безопасность – это наличие условий для

обеспечения нужд всех субъектов экономики энергоресурсами по приемлемым для

них ценам. Энергоресурсы питают всю экономику, срывы в их доставке расстраивают

её целиком и даже могут привести к экономическому коллапсу (приостановке).

Непрерывное энергоснабжение – условие непрерывного развития экономики.

Существует также продовольственная

безопасность. Это понятие подразумевает наличие условий для бесперебойного

обеспечения населения продуктами питания надлежащего качества, в достаточной

степени и по приемлемым ценам. Продовольственная безопасность нацеливается на

гарантированное обеспечение населения продуктами питания, служащими

удовлетворению самой насущной и неотложной потребности людей, а именно – потребности

в пище. Она предполагает минимизацию и даже полное исключение дефицита

продовольствия. Дефицит продовольствия бывает абсолютным, когда

продуктов питания не хватает вообще, независимо от их качества, – это угрожает

голодом. Относительный дефицит – это нехватка качественных продуктов

питания, богатых белками, жирами и витаминами (например, мяса, молока, овощей и

фруктов). Такой дефицит не угрожает голодом, но ухудшает качество питания. В

связи с нехваткой продовольственных ресурсов для быстро растущего населения

мира, продовольственная безопасность становится острой проблемой для всего

человечества.

Внешнеэкономическая безопасность

вытекает из наличия внешних угроз. Она означает регулярность

внешнеэкономических отношений и соответствие их национальным интересам. Ее

необходимость обусловлена тем, что рыночная экономика, будучи открытой,

подвержена влиянию внешних сил. Необходима защита от внешних негативных

факторов, обеспечивающая внутреннюю стабильность.

Социальная безопасность по существу не

является экономической, но ее влияние на экономику неоспоримо. Она

предполагает наличие социальной стабильности, которая базируется на социальном

партнерстве и социальном мире. Такая безопасность является условием

экономической стабильности, потому что социальное согласие способствует

повышению экономической активности.

6.8. Способы обеспечения экономической безопасности.

Безопасность может

обеспечиваться в различной степени, причиной тому – различия в силе и

масштабности угроз и возможностей противостояния им, что определяется

экономическим потенциалом, действенностью рыночного и государственного механизма

защиты от угроз и, наконец, внешнеэкономической зависимостью. Поэтому

безопасность реализуется в различной мере, но существуют общие нормативы ее

достижения. К примеру, ВВП должен расти быстрее, чем рост населения.

Энергоемкость ВВП не должна превышать 5–6% его стоимости, безработица должна

охватывать 6–8% рабочей силы, инфляция – составлять 8–10% в год, золотовалютные

резервы не могут быть меньше 10% от размера ВВП, дефицит бюджета – не более 3–4%

от стоимости ВВП и т.п. Все это служит ориентиром для безопасности, но не

всегда достигается. В развитых экономиках безопасность обеспечивается более

полно, а в слаборазвитых – только частично.

Рыночная экономика обладает

способностью самозащиты, но эта способность зависит от её либеральности. Чем выше либеральность

экономики, тем активней проявляется самозащита, т.к. свобода действия рыночных

сил усиливает иммунитет самозащиты. Успешно защищается конкурентоспособная

экономика, а конкурентное преимущество прямо пропорционально уровню экономической

свободы. Но возможности рыночных сил в достижении безопасности носят

ограниченный характер, что определяется стремлением бизнеса увеличить прибыль

любой ценой. Здесь возникает противоречие между стремлением к прибыли и

обеспечением безопасности всей экономики, поскольку прибыль можно увеличить

действиями, вызывающими угрозу: например, использованием природных ресурсов до

их истощения, применением опасных технологий, увеличением выброса

производственных отходов, усилением преждевременного износа рабочей силы,

расширением масштабов коррупции и т.д. Словом, бизнес обеспечивает общую

безопасность в той степени, которая соответствует интересам максимизации

прибыли. В силу этого, обеспечение безопасности становится и делом

государства. Для обеспечения безопасности совместными действиями бизнеса и

государства производство переводится на инновационные основы, диверсифицируются

товары и услуги, снижаются затраты.

Безопасность финансовой

системы достигается увеличением доходов всех субъектов экономики,

беспрепятственным движением денежных потоков между ними, повышением доходности

и ликвидности ценных бумаг, что стабилизируют фондовый рынок.

Регулярное поступление

доходов в бюджет позволяет снизить его дефицит до предела, не создающего

угрозу. В целях обеспечения энергетической безопасности эффективно

используются энергетические ресурсы, в первую очередь, альтернативные, вводятся

энергосберегающие технологии, оберегаются природные энергоресурсы,

контролируются монопольные цены на них. Для обеспечения продовольственной

безопасности стимулируется рост урожайности культур и продуктивность

скотоводства, внедряются новые технологии увеличения продукции, например,

технология получения генномодифицированной продукции, внедряются новые технологии

хранения и переработки продуктов, снижающие их порчу, регулируется рост

населения, организуется продовольственная помощь нуждающимся.

Для обеспечения социальной

безопасности увеличивается занятость, внедряется помощь безработным и бедным,

не допускается чрезмерная концентрация (сосредоточение) доходов у богатых людей,

исключается дискриминация доходов.

Внешнеэкономическая

безопасность достигается укреплением экономической границы, повышением

конкурентоспособности участников внешнего рынка, стабильностью и

взаимовыгодностью внешнеэкономических связей.

В условиях взаимозависимости

национальных экономик обеспечение их безопасности требует общих усилий, т.к.

внешние угрозы имеют тенденцию к усилению, происходит проникновение угрозы из

одной страны в другую. Примером служит тот факт, что финансовый кризис 2008

года, возникший в США, распространился на всю Европу.

Международный характер

безопасности предполагает разработку общих программ безопасности, согласование

национальных программ, усиление координирующей роли международных организаций

в обеспечении безопасности, их помощь в стабилизации национальных экономик.

1. Рыночной экономике характерна цикличность

развития, включающая в себя подъем и упадок, которые постоянно сменяют друг

друга, и это образует экономическую флуктуацию.

2. Упадок экономики – это кризисное состояние,

называемое рецессией, и возникающее в результате нарушения равновесия между совокупным

спросом и предложением. Кризисы носят периодический характер, они сменяются

депрессией – стагнацией, затем переходящей в подъем, высшая точка которого

образует бум.

3. Нестабильность экономики характеризуется

сильной инфляцией и массовой безработицей, вместе составляющих стагфляцию,

которая является самой тяжелой формой нестабильности. Дестабилизация экономики

порождает неустойчивость финансов, когда движение денежных потоков между

субъектами нарушается и протекает с перебоями, это ведет к снижению

платежеспособности всех субъектов.

4. Выход из состояния нестабильности

обеспечивают, с одной стороны, рыночные силы, которые способны установить

равновесие в экономике; с другой стороны – государство, которое своими мерами

снижает потери от нестабильности и ускоряет переход к стабильному состоянию.

5. Устойчивое развитие экономики возможно при ее

безопасности, т.е. защищенности от угроз, которые бывают внутренними и

внешними. Составными частями экономической безопасности являются

производственная, финансовая (и её разновидность – монетарная), энергетическая,

продовольственная и, наконец, внешнеэкономическая безопасность.

6. Рыночные силы обладают способностью самозащиты

от угроз, но для этого требуется экономическая свобода, в условиях которой

усиливается конкурентоспособность национальной экономики, ее способность

противостоять угрозам. Однако ограниченность рыночной защиты делает неизбежным

участие государства в обеспечении безопасности национальной экономики.

Ключевые понятия:

Цикличное развитие экономики, флуктуация,

кризис, стагнация, оживление, подъём, рецессия, экономический бум, безработица,

формы безработицы, уровень безработицы, инфляция, уровень инфляции, стагфляция,

финансовая нестабильность, системные кризисы, выход из нестабильности, экономическая

безопасность, производственная безопасность, финансовая безопасность, монетарная

безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность,

внешнеэкономическая безопасность, рыночные способы достижения безопасности,

государственные меры безопасности.