2.1. Основные

черты рыночной экономики

Рыночная

экономика – глобальная, она функционирует в подавляющем большинстве стран.

Страны с нерыночной экономикой исчисляются единицами.

Рыночная экономика – это такая

экономика, которая основывается на совершенных факторах производства и на

товарно-денежных отношениях, развивается в соответствии с рыночными сигналами,

управляется с помощью денег, имеет социальную направленность.

Главная

черта рыночной экономики – это её либеральность, т.е. свободный,

демократический характер. Здесь свободно выбирается экономическая

деятельность, допускается свободное перемещение всех факторов производства,

товаров и услуг. Либеральность измеряется индексом экономической свободы,

включающей в себя свободу собственности, труда, предпринимательства, торговли,

денежного обращения, инвестиций, финансирования и, наконец, свободу от

коррупции. Совокупный индекс свободы рассчитывается в пределах от 0 до 100

баллов, в соответствии с баллами оценивается уровень экономической свободы. Первооснову либеральности составляет частная

собственность в индивидуальной и корпоративной форме, но допускается

многообразие форм собственности, существование других её видов.

Свобода собственности исключает монополию какой-либо формы собственности. При этом все

формы собственности равноправны и развиваются параллельно. Труд свободно

перемещается не только в пределах одной страны, но и в международном масштабе.

Предпринимательство является опорой рыночной системы, оно становится

совершенно свободной деятельностью (в рамках закона), бизнес не запрещается, а

поощряется. Товарно-денежные отношения оказываются всеобщей формой

экономических взаимодействий. Все продукты труда становятся товаром, они свободно

обмениваются на деньги, т.е. существует свобода купли- продажи. Деньги

становятся универсальным вездесущим средством обмена и накопления богатства.

Экономика управляется путем изменения денежных потоков. Накопление денег как

капитала ничем не ограничивается, допускается свободное внутреннее и внешнее

заимствования денег. Отсуствуют ограничения на инвестирование денег в дело. Денежный

интерес существует везде и всюду.

Экономическая свобода является

главным условием реализации экономических интересов каждого. Она несовместима

с монополией, т.е. экономической властью отдельных групп людей. Когда

экономика либеральна, она по своей природе носит антимонопольный характер.

Поэтому в рыночной системе монополия подвергается контролю и ограничению

государства, допускается лишь в тех случаях, когда она существует в силу

экономической необходимости.

Рыночная экономика – это

экономика, основанная на альтернативном выборе при решении проблемы

«Что производить? Как производить? Для кого производить?» Данная проблема

решается, исходя из рыночного сигнала, а именно: рыночной цены, которая

формируется свободно в зависимости от спроса и предложения. Именно цена подсказывает,

что производить и что не производить.

Рыночная экономика основывается на свободной конкуренции, которая

занимает ведущее место в экономическом механизме. Она выступает двигателем

экономического прогресса, фактором оздоровления экономики. Рыночная экономика

является бездефицитной, т.е. на рынке создаётся изобилие товаров.

Рыночная экономика социальна. Реализуя интересы

различных групп людей, она обеспечивает их гармонию, что создает базу для социального

партнерства. Социальность экономики – это направленность ее на удовлетворение

растущих потребностей людей, т.е. на обеспечение их благосостояния. Рынок

исключает ограничение в росте доходов. Каждый зарабатывает столько, сколько

может, и самостоятельно распоряжается заработанным. Здесь честно заработанное

богатство поощряется.

Богатство обладает демонстративным эффектом, т.е. побуждает

экономическую активность, вызывает стремление зарабатывать больше.

Рыночная экономика

многосубъектна, т.е. имеет много участников в лице домохозяйств, фирм и

государства:

1. Домашнее хозяйство

– это мини-группы людей, имеющие общий доход, общее потребление и жилье. Они

поставляют на рынок материальные и трудовые ресурсы, а на вырученные деньги

приобретают потребительские товары и услуги;

2. Фирмы, предприятия

или группа объединенных предприятий являются основными товаропроизводителями,

поставляют на рынок товары и услуги и покупают там ресурсы;

3. Государство в лице

своих организаций и учреждений является потребителем товаров и услуг, приобретаемых на рынке, и поставщиком

услуг на рынок. Кроме

этих внутренних субъектов, существуют и внешние субъекты в лице иностранных

фирм и госучреждений.

Товарно-денежные отношения

между субъектами носят эквивалентный характер, т.е. купля-продажа

осуществляется в соответствии с рыночными ценами и на добровольной основе.

Субъекты экономики участвуют в ней в ожидании выгоды, которая реализует

их экономические интересы. Выгода пронизывает все сферы деятельности, носит интегральный

характер. Стремление к выгоде движет экономику.

Рынок – это отношения покупателей

и продавцов в процессе обмена, т.е. купли-продажи товаров, иначе –

товарно-денежные отношения. Рынок – это механизм, связывающий покупателей и

продавцов. Покупателями являются домохозяйства, фирмы, госучреждения и общественные

организации. Продавцами на рынке выступают сами товаропроизводители, торговые

фирмы или отдельные торговцы. Покупатели выходят на рынок посредством денег, а

продавцы – посредством товаров. Между ними возникают товарно-денежные

отношения, т.е. обмен товаров на деньги. Обмену подвергаются, во-первых,

предметы личного потребления (продукты питания, одежда, обувь, автомашина,

жилье и т. д.), во-вторых, ресурсы, представленные средствами производства (машины,

оборудование, земля, сырье, материалы, энергия, энергоносители, рабочая сила,

труд и т. д.). Товарообмен необходим и потому, что работники-производители

создают товар не для себя, а для других. Их труд специализирован на производстве тех или иных товаров, поскольку это

выгодно. Создавая одни товары, производители посредством рынка обменивают их на другие. Не

будь рынка, обмен одного продукта на другой продолжался бы до нахождения нужного,

что требует много времени и больших затрат, может затянуться до бесконечности.

На рынке, продав один товар, можно купить другой безо всяких проблем.

Преимущество рынка для людей заключается в

следующем: во-первых, приобретение товара на рынке обходится дешевле, чем его

производство самому т.к. специализация на производстве товаров их удешевляет;

во-вторых, рынок, облегчая нахождение нужного товара, экономит время

потребления; в-третьих, на рынке можно полнее реализовать потребительский

выбор, т.к. из множества товаров отбирают самое необходимое. Словом, рынок в

условиях ограниченных ресурсов позволяет удовлетворить потребности с наименьшими

затратами.

Рыночные связи бывают

двоякими:

1. Непосредственная связь,

когда производитель и покупатель связываются напрямую без каких-либо

посредников: например, фирма доставляет товар потребителю через собственную торговую

сеть, в частности, через фирменные магазины.

2. Опосредованная связь,

когда товар доводится до потребителя при участии торговых фирм. Независимо от

способа доставки товаров, взаимоотношения покупателей и продавцов

обслуживаются рыночной инфраструктурой, которая представлена различными рыночными институтами, такими как

биржи, торговые дома, брокерские и аудиторские фирмы, страховые компании,

адвокатские конторы, хозяйственные суды и т. д. При участии этих институтов рынок выполняет следующие функции:

1) Связывает производство и потребление,

т.е. доводит товары до конечного потребления.

2) Путем реализации готовых

товаров и доставки ресурсов обеспечивает возобновление производства,

т.е. воспроизводство.

3) Регулирует экономику:

цены рынка дают сигнал о производстве необходимых товаров, для чего

производится перераспределение ресурсов между предприятиями и секторами

экономики и, тем самым, упорядочивание экономики.

4) Утверждает взаимовыгодные

торгово-экономические связи между странами и народами.

Рынок неоднороден,

существуют различные его типы и виды. С точки зрения позиций своих участников,

рынок делится на два типа: свободный и монопольный. Свободным считается

такой рынок, где много покупателей и продавцов, но ни один из них не имеет

рыночную власть, т.е. не диктует свои условия. Таким является

сельскохозяйственный рынок, рынок продовольствия, одежды, обуви и услуг. Монопольным

является такой рынок, где мало продавцов и покупателей, существует власть

немногих, которые в силу своего преобладающего и господствующего положения

диктуют свои правила игры, захватывают рынок и не пускают туда других.

Монопольным является автомобильный рынок, рынок энергоносителей, драгоценных

металлов, вооружений и др.

С точки зрения своего объекта, т.е. того, что является

предметом обмена, различают потребительский рынок, т.е. рынок товаров

потребления, и рынок ресурсов.

Рынок товаров потребления состоит из многочисленных подразделений и частей,

например из рынков продовольствия, одежды, бытовой техники и т.д.

Объектом рынка являются и

платные услуги образования, здравоохранения, культуры и т.д. Если подобные

услуги оказываются государством бесплатно, то они не являются товарными и не

образуют объект рыночных отношений.

Рынок ресурсов представляет собой крупную

часть рынка. Его участниками являются фирмы, производящие и потребляющие ресурсы.

Объектом этого рынка выступают ресурсы, предназначенные для производственного

потребления, т.е для воспроизводства.

Здесь обмен имеет две формы: а) передача ресурсов в собственность

покупателя; б) передача ресурса в пользование покупателя при сохранении

собственности на ресурсы у продавца. Примером второй формы могут служить

аренда и лизинг дорогостоящих машин, оборудования и зданий, т.е. их аренда с

последующим выкупом. На рынке реализуются подвижные и неподвижные ресурсы. К

первым можно отнести машины, оборудование, сырье, материалы, комплектующие, рабочую силу и т.п. Второй вид ресурсов не

перемещается, является недвижимым, сюда можно отнести землю, недра, здания и

сооружения. На рынке ресурсов особое место занимает труд как функция рабочей

силы, т.е. физических и умственных способностей человека. На рынке труда

подвергается купле-продаже не сам носитель рабочей силы – человек, а его труд,

который передается в распоряжение покупателя для временного использования.

Финансовый рынок – это рынок, где складываются отношения по

купле-продаже финансовых активов. Участниками его являются эмитенты (те, кто

выпускает ценные бумаги), инвесторы (те, кто их покупает и перепродает) и

различные посредники. Объектом его являются финансовые активы, состоящие из

таких ценных бумаг, как акции, облигации, сертификаты и вторичные бумаги –

деривативы. Составная часть финансового рынка – денежный рынок, где участвуют

те, кто располагает деньгами и те, кто в них нуждается. Они именуются,

соответственно, кредиторами и заемщиками.

Денежный рынок состоит из

2-х частей:

1.Рынок

денег как обычного платежного средства, имеет форму выдачи и

приобретения потребительского кредита.

2.Рынок денег как рынок

капитала. Здесь субъектами выступают владельцы денежного капитала и

предприниматели. Одни из них представляют капитал взаймы, а другие получают его за определенную плату.

Сектором денежного рынка является валютный рынок,

где иностранная валюта обменивается на национальную.

Рынок интеллектуальных

товаров –

это особый рынок, где обмениваются продукты умственного труда. Участниками

этого рынка выступают фирмы и организации, отдельные лица творческой деятельности,

предлагающие товар, а также фирмы и госучреждения, потребляющие товары. Здесь

объектами купли-продажи являются научные изобретения, технические разработки в

виде патентов и ноу-хау, лицензии, произведения литературы и искусства.

Главное назначение этого рынка – инновация, т.е. доведение новшества до

практики их применения. Это самый динамичный рынок.

Развитость рынка выражается в его емкости, которая определяется

суммой продаж и покупок, т.е. товарооборотом. Емкость рынка зависит,

во-первых, от количества и качества продуктов, услуг, уровня их товарности и,

во-вторых, от рыночных цен. Фактическая емкость рынка определяется реальным

товарооборотом, т.е. суммой продажи и покупки, исчисленной в неизменных ценах,

например, в ценах 2012 года. По своей емкости и численности участников

выделяются местный, региональный, национальный, межгосударственный и мировой

рынок.

Спрос на рынке

создаётся выходящим на него покупателем, а продавец в ответ на это предлагает

свой товар. Значит, на рынке встречаются спрос и предложение.

Что такое спрос? Спрос (D) – это готовность покупателя купить определенное количество товара по определенной цене. В основе спроса лежит потребность, она, выходя на рынок, превращается в спрос. Однако для этого требуется определенное количество денег, образующее покупательную способность, потому что никто товары бесплатно не даст, а на покупательную способность влияет цена товара. Итак, потребности превращаются в спрос посредством денег и цены товара.

Спрос

бывает индивидуальный и рыночный. Индивидуальным является спрос

отдельного покупателя. Со стороны каждого лица или семьи есть свой

специфический спрос, т.к. он связан с местом проживания людей, возрастом,

полом, профессией, интересами, вкусами, наличными деньгами и, конечно же, с ценами. Несомненно, спрос не может быть

одинаковым у молодых и старых, школьника и ученого, рабочего и земледельца,

здорового и больного, богатого и бедного. Люди выходят на рынок со своими индивидуальными

вкусами и предпочтениями, но на рынке много покупателей, и

поэтому наравне с индивидуальным спросом существует общий спрос или рыночный

спрос.

Рыночным

спросом

называется спрос в покупке определённого товара большинством покупателей.

Рыночный спрос —

это совокупный спрос, на него оказывает воздействие спрос всех покупателей; он

связан с количеством покупателей и ценой товара. Такую взаимозависимость

можно увидеть в приведенной таблице 2.1.

Таблица

2.1.

Рыночный спрос на картофель

|

цена 1 кг картофеля |

спрос покупателя А, кг |

спрос покупателя B, кг |

спрос покупателя C, кг |

спрос покупателя D, кг |

Рыночный спрос A+B+C+D |

|

500 |

10 |

12 |

8 |

9 |

39 |

|

1000 |

10 |

11 |

8 |

7 |

36 |

|

1500 |

8 |

10 |

6 |

6 |

30 |

|

2000 |

6 |

8 |

5 |

5 |

24 |

|

2500 |

4 |

6 |

3 |

3 |

16 |

|

3000 |

0 |

2 |

1 |

1 |

4 |

Из

таблицы 2.1. видно, что при разных ценах каждый покупатель предъявлял спрос

по-разному, и это зависело от его покупательской способности. Здесь из

различного индивидуального спроса образовался рыночный спрос.

Спрос, будь он индивидуальный или рыночный,

зависит от множества факторов.

Рассмотрим

основные из них:

1. Полезность

товара – это свойство товара удовлетворять потребности. Чем выше

полезность товара, тем выше спрос на него, и наоборот. Помимо единичной удовлетворённости одним товаром существует и общая

удовлетворённость при потреблении совокупности товаров, которая воздействует

на состояние рынка.

Общая полезность — это удовлетворённость при

потреблении нескольких видов товаров. Сюда относятся, например,

полезность продовольствия, одежды, жилья, культурно-бытовых услуг,

вместе взятых.

Полезность может быть высокой, а затем снижаться –

и соответственно этому будет изменяться спрос. Именно поэтому можно сказать,

что полезность бывает предельной.

Предельной полезностью называется

полезность каждого дополнительно приобретённого товара. Полезность

каждого дополнительно приобретённого товара бывает меньше, чем полезность ранее

приобретённого, так как полезность снижается в зависимости от насыщения

потребности. Разумеется, покупка первой рубашки очень полезна для покупателя,

вторая уже менее полезна, третья еще менее полезна, а пятая вообще бесполезна,

так как покупатель одет достаточно, и у него нет необходимости покупать дополнительную

рубашку.

Существует закон понижающейся полезности

товара, в соответствии с которым удовлетворённость от потребления каждого последующего

приобретённого товара имеет склонность снижаться, так как с

повышением уровня потребления происходит его насыщение.

Вернемся

к примеру с рубашками. Покупатель от первой рубашки получает полезность 6

единиц, от второй – 5 единиц, от третьей – 3 единицы, от четвёртой – 1 единицу,

и, наконец, полезность пятой равна 0, поскольку он уже одет, как следует. Полезность от общего потребления равна 15 единицам (6+5+3+1=15), однако

она снижается от 6 до 1 и затем приравнивается к нулю.

Закон понижающейся полезности указывает на то, что

с увеличением товаров и насыщаемостью рынка спрос на товар снижается. С учётом

этого, вместо товаров с низкой полезностью необходимо производить товары с

более высокой полезностью.

2. Цена товара: поскольку она влияет на

покупательскую способность, постольку воздействует на спрос. Чем ниже цена,

тем выше спрос, и наоборот. Цена влияет на перемещение спроса. Существуют взаимозаменяемые товары,

которые удовлетворяют одинаковые потребности. Рост цены на один из них вызывает

рост спроса на другой. Рост цены такси вызывает рост спроса на автобус. Есть

парные, взаимодополняющие друг друга, товары, такие как кофе и сахар. Изменение

спроса на один из них под влиянием цены меняет цену и спрос дополняющих их

товаров. Например, изменение спроса на автомобиль сопряжено с изменением

спроса на бензин, запчасти и автоуслуги.

3. Величина доходов. Если денежные доходы

покупателя меняются при неизменности цен, то происходят сдвиги в спросе вверх

или вниз, т.к. меняется покупательская способность. Динамика доходов меняет

спрос в зависимости от характера товара. Есть товары первой необходимости,

спрос на которые сохраняется или даже растет при уменьшении доходов. Например,

спрос на хлеб не уменьшится независимо от доходов, т.к. это самый необходимый

продукт, здесь спрос может расти за счет сокращения покупки других продуктов. Спрос

на престижные товары растет даже быстрее, чем рост доходов, т.к. они

являются модными. Примером может служить спрос на мобильные телефоны.

4. Вкусы покупателей. Вкусы строго

индивидуальны. Они вызывают различные предпочтения, в том числе, при

неизменности других факторов спроса. Вкусы субъективны и зависят от самого

покупателя, но они меняются под влиянием привычек, моды и рекламы. И это, безусловно,

вызывает изменения в спросе.

5. Ожидания покупателей. Они состоят из

ожидания изменения доходов и цены. Если ожидается рост доходов, то появится

спрос на ранее не приобретенные из-за дороговизны товары. Если ожидается

снижение цен, то спрос откладывается на будущее. Если ожидается рост цен,

будущий спрос переносится вперед. Например, в ожидании роста цен на овощи в

зимнее время, растет спрос на них в осеннее время, т.к. производится их запас.

6. Численность покупателей. Чем больше

покупателей, тем больше рыночный спрос.

Спрос вызывается и рекламой:

чем активнее реклама, тем сильнее спрос.

Спрос

бывает различным. По своему характеру существуют спрос нормальный и ажиотажный,

реализованный и отложенный, нежелательный и т.п.

Из перечисленных выше факторов главным является цена

товаров, а её влияние на спрос выражается в рыночном законе спроса.

Закон спроса

означает, что рыночный спрос меняется обратно пропорционально цене, т.е. цена и

спрос меняются разнонаправленно.

Согласно этому закону, рост цены снижает спрос, а

снижение повышает его (при условии неизменности других факторов, влияющих на

спрос, с которыми мы ознакомились выше).

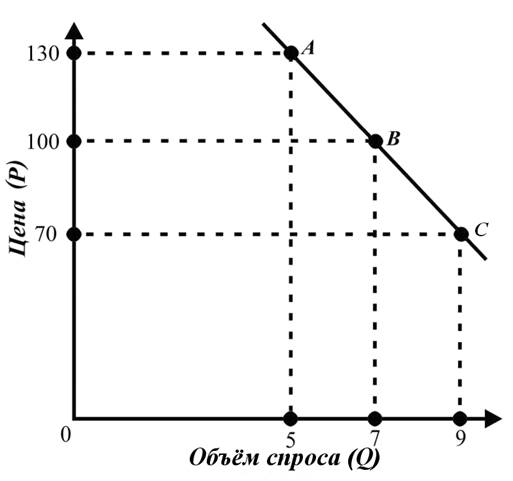

Для выяснения взаимосвязи цены и спроса

проанализируем график (рис.2.1.):

Рис. 2.1.

Кривая спроса на товары

Как видно из графика, в точке A, при самой

высокой цене товара (130) был самый маленький спрос (5) и наоборот, в точке С, при самой низкой цене товара (70),

был самый большой спрос (9). В соответствии с графиком-иллюстрацией закон

спроса можно записать так:

, здесь Q – объём спроса на

товар, Р – цена.

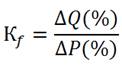

Если спрос изменяется быстрее

цены, то в этом случае спрос считается эластичным. Если же спрос

изменяется более медленно, то это — неэластичный спрос. Эти два вида

спроса можно различать при помощи коэффициента эластичности (его можно обозначить

Kf). Для нахождения

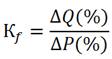

коэффициента эластичности сравниваются показатели изменения цены (Р) и спроса (выражаемого в объёме Q) во времени:

Для того,

чтобы спрос был эластичным, этот коэффициент должен превышать единицу (Kf >1). Если он меньше

единицы (Kf <1), спрос считается

неэластичным.

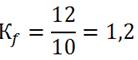

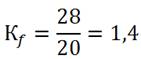

Например,

цена снизилась на 10 %, а спрос повысился на 12 %. В данном случае спрос

является эластичным, так как:

Таким образом, Kf = 1,2, то есть Kf > 1,0.

Проследим теперь эластичность спроса при повышении

цен. Товар активно реализовался на рынке, и всего было продано 100 единиц товара

по цене 10 евро. Затем цена повысилась до 12 евро. Совокупный спрос снизился со

100 до 60 штук, то есть сократился на 40 единиц. Объем прежнего спроса

составлял 1000 евро (100 х 10 = 1 000), а объём последующего составил 720 (12 х

60=720). Здесь при повышении цены на 20 % спрос снизился на

28%. Следовательно, спрос является

эластичным, так как:

.

.

Если изменение спроса

происходит медленнее по сравнению с изменением цен — это неэластичный спрос.

Например, при изменении цены на 50%, спрос изменяется на 20% . Значит он

неэластичен, так как

![]()

Здесь

Kf = 0,4 < 1,0.

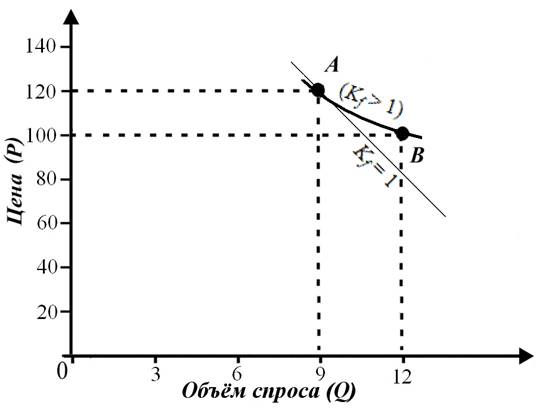

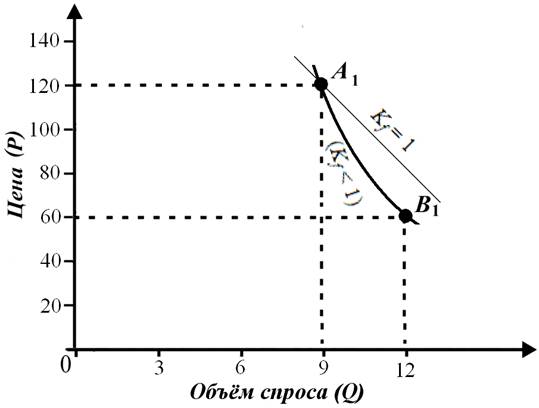

Для понимания различий в

эластичности спроса сравним графики на рисунках 2.2 и 2.3.

На первом графике (рис. 2.2.) рост цены от 100

до 120 означает снижение спроса с 12 до 9. Значит, степень изменения спроса

была значительно большей, чем изменение цены, в силу чего кривая АВ является более пологой.

На втором графике (рис. 2.3.),

аналогичное снижение спроса с 12 до 9 является небольшим по сравнению с ростом

цены вдвое (от 60 до 120), кривая А1В1

оказывается более крутой.

Рис.

2.2. Кривая эластичного спроса

Рис.

2.3. Кривая неэластичного спроса

Эластичность спроса находится

под воздействием следующих факторов:

1. Характер товаров, на которые есть спрос.

Если товар пользуется повседневным спросом и жизненно необходим, то спрос

может быть неэластичным, например, при любой цене спрос на соль или спички

остается неизменным, т.к. их покупают всегда в пределах необходимости. Если товар престижен, то

спрос на него бывает эластичным.

2. Наличие на рынке

взаимозамещаемых товаров. Изменение цены одного из них перемещает спрос на

другой, и поэтому спрос на первый товар оказывается неэластичным, а на второй

эластичным. Например, при росте цен на сливочное масло спрос перемещается на

маргарин, для которого спрос становится эластичным.

3. Емкость

рынка. От этого фактора зависит возможность замены одного товара другим.

На рынках с большей емкостью легко найти товарозаменители, перенос спроса на

них делает его эластичным.

4. Время

изменения спроса. Для краткосрочного периода времени не ощущается влияние

цены на эластичность спроса. Для продолжительного периода четко наблюдается

влияние цены на спрос. Это связано с реакцией спроса на цену, которая

происходит не сразу, а со временем.

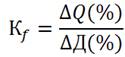

Кроме эластичности спроса по

цене, существует эластичность по доходу. Влияние дохода (далее в учебнике

обозначается буквой Д) на эластичность называется эффектом дохода.

Эластичность спроса по доходу –

это изменение спроса в связи с динамикой денежных доходов покупателей.

Понижение или повышение доходов при стабильности цен делает спрос подвижным. Для выяснения связи спроса с

доходом также может быть рассчитан коэффициент

эластичности. Коэффициент эластичности спроса по доходу – это соотношение

изменения спроса и дохода. В данном случае оценивается реакция спроса на

покупательскую способность. Известно, что при неизменности цены спрос прямо

пропорционален величине дохода, поэтому рост или снижение дохода вызывает определённое

изменение в спросе, которое измеряется коэффициентом эластичности по доходу.

Это можно записать в виде формулы.

Соотнеся динамику спроса и доходов, получим

показатель эластичности. Например,

если при росте доходов на 10% спрос увеличивается на 15 %, то получаем

![]()

Значит, спрос эластичен, т.к. 1,5 > 1,0.

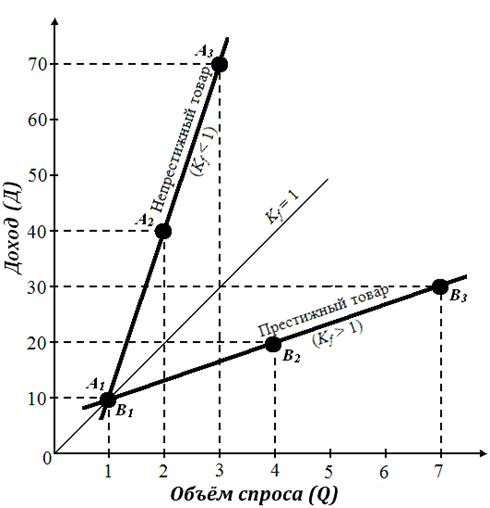

Рис. 2.4.

Взаимодействие динамики доходов и спроса

Надо заметить, что эластичность

по доходу бывает различной. Есть товары первой необходимости, которые

потребляются в меру и спрос на них не отклоняется от меры. Например, если

семья потребляет в месяц электроэнергию 180 кВт., то это определяется

мощностью используемых здесь электроприборов. Снижение цены или рост дохода в

данном случае не приводит к росту спроса на него, а повышение цен не приводит к

снижению спроса. Значит, спрос на повседневные товары первой необходимости не

реагирует на изменение цены и дохода, т.к. без них невозможно жить. В то же

время спрос на престижные товары находится под активным воздействием доходов,

т.к. он растет быстрее доходов. Взаимодействие динамики доходов и спроса можно

проследить по

графику (рис.2.4.)

На графике показано изменение

спроса двух товаров в ответ на изменение дохода, при этом один спрос эластичен

(пологая линия B1B3), а другой неэластичен

(крутая линия A1A3). Изначально, при уровне

дохода 10, спрос на оба товара был равным и составлял 1 единицу объёма (точки A1 и B1 совпадают). Далее происходило увеличение доходов. При

этом рост спроса на обычный, непрестижный товар втрое отставал от уровня

доходов (точки A2 и A3). Потребление этого товара

незачем сильно увеличивать даже при наличии средств. Рост спроса на престижный

товар, наоборот, в 3 раза обгонял доходы (точки B2 и B3). Его желают покупать в больших количествах, едва

появляется возможность.

2.6. Закон

предложения. Предложение товара на рынке

На рынке навстречу спросу

всегда идет предложение.

Предложение (S) –

это представленная на рынок в определенное время и по определенной цене сумма

товаров. Оно, в отличие от спроса, выражает не покупательскую способность, а

масштаб производства. Его сумма равна количеству товаров, помноженному на цену

каждого из них. Существуют индивидуальное и рыночное предложение.

Индивидуальное предложение –

это предложение отдельного товаропроизводителя, его динамика зависит от

рыночных цен и производственных возможностей.

Рыночное предложение

– это представление на рынок определенного количества товаров по определенной

цене всеми товаропроизводителями. Его величина равна сумме индивидуальных

предложений всех производителей.

Существует закон

предложения, согласно которому предложение товаров прямо пропорциально их

цене:

![]() ,

,

Здесь Q – объём предложения товара, а P – цена.

Изменение цены меняет

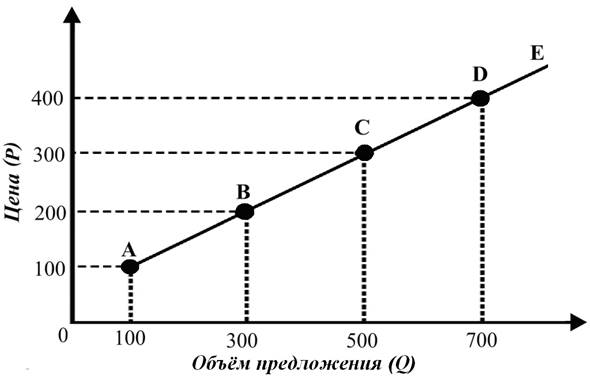

динамику предложения. Это можно проиллюстрировать с помощью графика (рис.2.5.):

Рис. 2.5. Кривая предложения товаров

На рисунке АЕ – это линия предложения, где с ростом

цен увеличивается предложение товаров. При этом предложение росло быстрее цены:

оно увеличилось в семь раз (700:100) при росте цены в 4 раза (400:100). Это

показывает эластичность предложения (Kf), которая означает изменение

предложения (выражаемого в количестве товаров Q) как ответ на динамику цен (Р), что можно записать как:

Например, при колебании цены

товара вверх на 30%, предложение возрастает на 45%, а при снижении на 10%,

предложение сокращается на 12%. В первом случае

![]()

, а во втором

![]() .

.

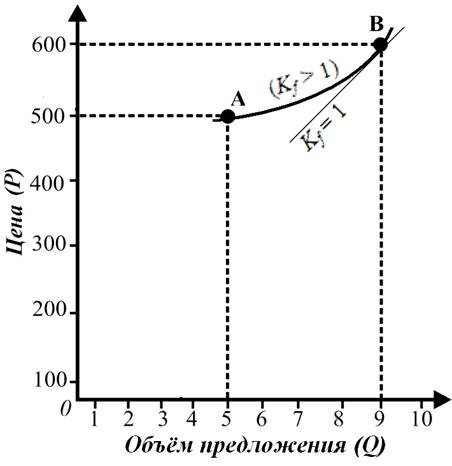

Эластичность предложения можно изобразить и графически

(рис 2.6):

Рис. 2.6. Кривая

эластичного предложения

На рисунке линия АВ – это кривая предложения. Как видно

из графика, при перемещении от точки A к точке B рост предложения (от 5 до 9 по оси Q, т.е. на 80%) происходил намного быстрее,

чем рост цены (от 500 до 600 по оси P, то есть на 20%).

Рынок приемлет эластичность

предложения, но бывает и состояние неэластичности, когда ответ предложения

цене является неадекватным. Это связано с тем, что на предложение кроме существующей

цены товара влияют и другие факторы, которые не определяются законом

предложения. Рассмотрим их по отдельности:

1.Цены

ресурсов. Они формируют издержки производства, делая товары

для производителя дешевыми или дорогими, т.е. выгодными и невыгодными; в

зависимости от этого меняется предложение.

2.Финансовые

рычаги. Налоги и финансовая помощь со стороны государства

влияют на издержки и прибыльность товаров для производителя. При росте налогов

издержки растут, а при снижении налогов они уменьшаются. Финансовая

помощь снижает издержки, а финансовые санкции их увеличивают. Все это делает выгодными

и невыгодными товары, и, тем самым, влияет на их предложение.

3.Цена товаров, предлагаемых другими

производителями как однородные, взаимоменяемые и взаимодополняющие товары.

Путем привлечения и отвлечения спроса на предлагаемый товар, она меняет объем

его поставки на рынок.

4.Вероятность

изменения цен в будущем. Если ожидается рост цен,

предложение сдерживается; если ожидается снижение цен, то оно увеличивается.

5.Производственные

мощности. Если они достаточны, то в ответ на рост цен

увеличивается производство, если их не хватает, то даже при росте цен

предложение остается неизменным.

Вышеперечисленные факторы воздействуют на предложение

разнонаправлено. При совпадении спроса и предложения возникает рыночное

равновесие. Рыночное равновесие означает такое состояние рынка, которое

характеризуется равенством спроса и предложения, что достигается при

сложившихся ценах. Цена, предлагаемая на рынке продавцом, есть цена предложения. Ей

противостоит цена, предлагаемая покупателем — цена спроса. От

их взаимодействия возникает рыночная цена, удовлетворяющая обе стороны,

что приводит к равновесию (табл.2.2.)

Таблица 2.2

Возникновение рыночного равновесия

|

Цена

одной единицы

товара |

Количество

товаров (шт.) |

Стоимость предложенных

товаров |

Количество товаров,

подлежащих продаже (шт.) |

Стоимость приобретенного

товара (спрос)

(в сумах) |

Превышение

(+) или уменьшение (—) спроса по отношению к предложению |

|

100 |

1

000 |

100

000 |

8

000 |

800

000 |

+

700 000 |

|

200 |

2

000 |

400

000 |

6

000 |

1

200 000 |

+

800 000 |

|

300 |

4

000 |

1 200 000 |

4

000 |

1

200 000 |

0 |

|

400 |

6

000 |

2 400 000 |

2

000 |

800

000 |

—

1 600 000 |

|

500 |

8

000 |

4 000 000 |

1

000 |

500

000 |

—

3 500 000 |

Из таблицы видно, что при цене товара в 300, спрос и

предложение уравниваются. До этого спрос превышал предложение, так как цена составляла

менее 300. При повышении цены выше 300 для производителя возникла выгодная

ситуация, он увеличил предложение товара. Однако повышение цены товара не

удовлетворяет покупателя, в результате снижается его спрос, часть товара остается

нереализованной.

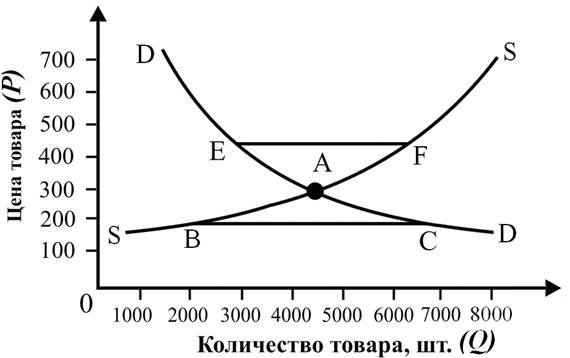

Теперь, графически отобразив

этот процесс, получим кривые линии спроса и предложения. На (рис.2.7.) кривой

явно прослеживаются дефицит и излишек товара при нарушении равновесия:

Рис. 2.7.

Кривые линии спроса и предложения

На рисунке 2.7. DD – линия спроса, SS – линия предложения. В точке их пересечения –

точке А – существует равновесие,

определяемое ценой в 300. При снижении цены до 200 в промежутке BС возникает равный ему дефицит, то есть излишний спрос.

Если цена повышается до 400, возникает излишнее предложение, соответствующее

промежутку EF. Таким образом, при низких

ценах на рынке образуется дефицит. А при высоких ценах часть товаров не реализуются,

и на рынке происходит застой. Необходимый товар приобретают только имущие, а

основная масса людей в этом случае не может удовлетворить свои потребности. На

рынке должна быть цена, соответствующая интересам всех групп покупателей, и

таковой является приемлемая всем цена, которая называется равновесной ценой.

Равновесие не является

застывшим: равновесие на одном уровне цен сменяется равновесием при другом. В

целом, рынку характерна склонность к равновесию, хотя бывают периоды его нарушения.

1.Рыночная экономика – это

либеральная, т.е. свободная и демократичная экономика, которая основывается на

преимущественности и приоритетности частных денежных интересов, допускает

свободную конкуренцию, носит антимонопольный характер, решает основной вопрос

экономики в соответствии с рыночными сигналами, альтернативно, с использованием

адекватных экономических рычагов.

2.Рынок – это отношения людей

в процессе купли-продажи товаров, он является носителем товарно-денежных

отношений, доводит произведенные товары до потребления, создает условия для

воспроизводства, регулирует экономику (что подробно изложено в последней

главе). Его субъектами являются производитель и потребитель, а объектом –

товары, услуги или деньги.

3.По положению своих

субъектов, рынок бывает свободным и монопольным, по объекту – потребительским и

ресурсным, ресурсный рынок, в свою очередь, включает рынки материальных, трудовых,

финансовых и информационных ресурсов. По своей емкости, рынок может быть

местным, региональным, национальным, межгосударственным и мировым

4. Спрос – это вынесенные на

рынок потребности, т.е. потребности, обеспеченные покупательской способностью

потребителей. Он означает готовность покупателей купить определенные товары по

определенной цене.

На спрос влияют цена, доход, вкусы, ожидания покупателей, их

численность. Спрос вызывается, прежде всего, полезностью товара. Существует

закон предельной полезности, согласно которому полезность дополнительно

приобретенных товаров снижается в силу насыщения потребности, что вызывает

снижение спроса.

5.Закон спроса выражает обратно пропорциональную зависимость спроса от

цены товаров, для оценки которой вводится коэффициент эластичности спроса.

Данный закон не выражает зависимость спроса от неценовых факторов, таких как

доход, наличие взаимозаменяемых товаров и др.

6.Предложение товаров состоит

в поставке товаров на рынок по определенной цене и в определенном количестве в

определенное время. Закон предложения утверждает прямо пропорциональную зависимость

предложения от цены, для оценки которой вводится коэффициент эластичности предложения

по цене. Зависимость предложения от неценовых факторов не определяется данным

законом.

7. Взаимодействие спроса и

предложения создает рыночное равновесие, которое характеризуется как состояние

их равенства. Рынок склонен к равновесию, хотя и не исключается его нарушение.

Ключевые понятия:

Либеральность экономики, рыночная инфраструктура, функции

рынка, свободный рынок, монопольный рынок, потребительский рынок, рынок

ресурсов, финансовый рынок, денежный рынок, рынок интеллектуальных товаров,

спрос, индивидуальный спрос, рыночный спрос, закон понижающейся полезности,

закон спроса, эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, предложение,

закон предложения, эластичность предложения, рыночное равновесие.