МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФИЛИАЛ

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

имени

М.В.ЛОМОНОСОВА в г.ТАШКЕНТЕ

А.УЛЬМАСОВ, А.МАМАНАЗАРОВ

ЭКОНОМИКА

(краткий курс)

Учебное

пособие для студентов бакалавриата

неэкономических

направлений

ТАШКЕНТ – 2015

![]()

УДК: 330.11 (075)

ББК 65.9 (5У)

У-51

У-51 А.Ульмасов, А.Маманазаров. Экономика

(краткий курс). –T.: «Fan va

texnologiya», 2015, 188 стр.

ISBN 978-9943-983-44-1

Предлагаемый вниманию читателей краткий курс экономики призван дать

общее представление о законах и категориях экономики. Изучая «Экономику»,

читатель получает сначала научную информацию об экономике вообще, безотносительно

её конкретных форм, а в последующем он

получит знание о сущности рыночной экономики, о законах её развития.

Пособие подготовлено в соответствии с сокращенной программой вузов

и рекомендуется для студентов бакалавриата неэкономических направлений.

УДК: 330.11 (075)

ББК 65.9 (5У)

Рецензенты:

Ю.Н.Черемных

– д.э.н., профессор, академик РАТН;

Э.Г.Набиев –

д.э.н., профессор;

Л.И.Уличкина

– к.э.н., доцент.

Рекомендовано Министерством

высшего и среднего специального образования РУз в качестве учебного пособия

для студентов бакалавриата неэкономических направлений.

ISBN 978-9943-983-44-1

![]() © Изд-во «Fan va texnologiya», 2015.

© Изд-во «Fan va texnologiya», 2015.

ВВЕДЕНИЕ

В курсе «Экономика»

изучаются вопросы экономической теории, которая является общеэкономической,

фундаментальной наукой. Предметом «Экономики» является экономическое поведение – действия людей с целью удовлетворения

жизненных потребностей в материальных и духовных благах путем рационального

использования ограниченных ресурсов.

Человек – это лицо

экономическое. Экономический человек занимается хозяйственной деятельностью,

то есть производством, распределением, обменом и потреблением благ.

Деятельность людей протекает в определенных материально-технических и социально-экономических

условиях. Первые характеризуются наличием ресурсов, техническим уровнем

производства, а вторые – наличием собственности,

экономических интересов и экономической мотивации, внутренними и внешними

условиями деятельности, уровнем образования и социального положения людей.

В своей деятельности люди

присваивают те или иные материальные блага, то есть они выступают на

экономической сцене как собственники или несобственники. Одни люди действуют

как собственники, а другие работают у собственников. В собственности может

находиться как рабочая сила, так и земля, машины, оборудование, денежный

капитал. В зависимости от собственности и ее размеров, люди по-разному

участвуют в экономике, но при этом все руководствуются своими интересами.

Интересы формируют цели, стремление к их достижению порождают стимулы. В экономике

изучаются все факторы, вызывающие экономическую деятельность. При этом они

исследуются как в отдельности, так и комплексно.

В курсе «Экономика»

изучаются и экономические отношения людей между собой. Участники отношений

являются их субъектами или агентами. Объекты отношений – всё, по поводу чего

складываются экономические отношения. На базе этих отношений складываются

экономические механизмы развития, которые представляют собой совокупность

экономических рычагов и средств, стимулирующих экономическую активность.

Предмет экономики изучается с учетом взаимосвязи всех его сторон,

таких как производство, распределение обмен и потребление. При этом экономика

рассматривается не изолировано, а с учетом влияния на нее и неэкономических

факторов, как, например, политика, ментальность, обычаи, традиции и др.

В курсе «Экономика» рассматривается взаимодействие природы и

экономики. При этом с одной стороны рассматривается влияние природы на

экономику, а с другой – воздействие экономической деятельности на природу.

Экономика изучается не в статике, а динамике, то есть в развитии, учитывая при

этом влияние технологии на её изменение.

«Экономика» рассматривает свой предмет с использованием

разнообразных методов, используя при этом экономические категории, которые

являются теоретическим отображением экономических явлений, т.е. научными

понятиями.

В

частности, используются такие понятия,

как труд, капитал, цена, ресурс, деньги, кризис, интеграция, глобализация и т.д. Посредством

категорий экономические явления характеризуются с качественной стороны, а с

помощью статистических показателей выявляют количественные параметры явлений.

Экономика рассматривает свой предмет на трех уровнях:

1. Микроуровень, т.е. уровень предприятий и семей (домохозяйств);

2. Макроуровень, т.е. уровень национальной экономики;

3. Мегауровень или геоуровень, т.е. международный уровень.

Предлагаемый

курс «Экономика» соответсвует вузовскому курсу экономической теории, которая выполняет ряд функций:

1.Познавательная функция, т.е. познание сущности законов и категорий

развития, секретов экономики;

2.Функция фундаментальной науки как теоретической базы для других

экономических наук;

3.Практическая – прагматическая функция. Означает, что теоретические

положения этой науки служат научной основой решения практических задач,

особенно в сфере экономической политики;

Познавательно-практическое

значение «Экономики» предопределяет необходимость её изучения студентами,

особенно в странах с развивающейся рыночной экономикой. К их числу относятся

страны СНГ, для которых рыночная экономика является

новой.

Познание законов и категорий экономической науки необходимо для

экономического образования молодежи. Чтобы стать высококвалифицированным

специалистом, недостаточно овладеть только специальными знаниями, необходимо

также освоить основы экономической науки. Для молодежи экономические знания

нужны и из практических соображений. Рынок – это внешняя, объективно

существующая сила, которую никто не может отменить. Люди не могут не считаться

с законами и требованиями рынка, наоборот они должны строить свои практические

действия с их учётом.

Для того, чтобы хорошо зарабатывать и разумно тратить заработанное,

необходимо применять полученные экономические знания в жизни. Это позволит

удостовериться в правильности действий и не принять ошибочные решения в ущерб

собственным интересам. Знания помогут правильно выбрать перспективную и постоянную

работу с неплохим заработком, рационально строить свой бюджет. Они нужны и для

того, чтобы предвидеть возможные изменения в экономической ситуации и

своевременно приспособится к ним, не теряя при этом свою выгоду.

Рынок для нас – новое явление, многое о нем мы еще не знаем, не

всем известны его секреты, характерные ему подводные течения. В таких условиях

экономические знания пригодятся всем. Вооружившись экономическими знаниями,

можно смело идти по еще неизведанным дорогам рыночной экономики.

Предлагаемый

вниманию читателей краткий курс экономики призван дать общее представление о

законах и категориях экономики. Изучая

«Экономику», читатель получает сначала научную информацию об экономике вообще,

безотносительно её конкретных форм, а в последующем он получит знание о сущности

рыночной экономики, о законах её развития.

Пособие рассчитано на сокращенную программу вузов, может быть

рекомендовано для будущих бакалавров неэкономических направлений. Авторы

надеются, что курс «Экономики» поможет подготовке специалистов по современным

стандартам и с высокой экономической культурой. Авторы с благодарностью примут

замечания и предложения по его совершенствованию.

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА

1.1.

Экономика

как сфера человеческой деятельности

Экономика

является важнейшим атрибутом существования человека, так как жизнь его

немыслима без потребления благ, а потребление невозможно без производства

продуктов и услуг, их распределения и обмена. Экономика

есть средство

удовлетворения жизненных потребностей. Эти потребности весьма многообразны, но

среди них основными являются социально-экономические потребности. В широком

смысле слова всё то, что необходимо для жизни человека, является потребностями,

а социально-экономические потребности представляют собой потребности в

продуктах и услугах, необходимых не только для существования человека, но и

развития его личности и самоутверждения в обществе.

Потребности делятся на 2

группы:

1)Материальные

– это потребности в пище, одежде, обуви, в жилище, в транспорте и т.д.

2)Социальные

– это потребности в образовании, отдыхе, лечении, в культурных услугах и т.д.

Материальные

потребности первичны, так как без их удовлетворения невозможно физическое

существование человека.

Социальные потребности вторичны, они удовлетворяются потреблением

многообразных услуг, необходимых для развития личности человека. Потребности

бывают индивидуальные, групповые (корпоративные) и общенациональные.

Индивидуальные

потребности – это потребности отдельных людей и

семей. Они различаются по полу, возрасту, уровню образования, профессиональной

принадлежности, месту проживания и ментальности людей. Это делает потребности

весьма многообразными, их удовлетворение предполагает многогранную экономическую

деятельность.

Рассмотрим

компоненты экономической деятельности по отдельности:

1. Производство. Оно

представляет собой создание человеком продуктов и услуг. В связи с этим оно

подразделяется на материальное и нематериальное производство. Материальным является производство продуктов, имеющих конкретную

материальную форму, их можно различать по виду предмета, например, пшеницу

можно отличить от станка, обувь от автомашины, масло от костюма.

Нематериальное производство – это оказание различных услуг, которые не имеют

определённой материальной формы, хотя их оказывают с использованием материальных продуктов. Например,

врач лечит больного с использованием медицинских приборов и лекарств, имеющих

материальную форму, но его услуги нематериальны, имеют форму обслуживания

человека человеком. Если продукты сначала создаются, а потом потребляются, то в

сфере услуг такая очерёдность отсутствует. Здесь производство и потребление

услуг проходит единовременно. Например, производство образовательной услуги

преподавателя и её потребление студентами происходит одновременно в аудитории

или лаборатории.

В мировой практике материальное производство

включается в индустриальный и аграрный сектор, а нематериальное производство – в сектор сервиса. Произведенные продукты и услуги

имеют натуральный и товарный характер. Когда они создаются для собственного

потребления самих производителей, они являются натуральными, а когда они производятся

для продажи – являются товарными.

2.

Распределение. В процессе распределения отдельные люди и группы людей получают свою

долю в продуктах и услугах в зависимости от своего участия в их создании или в

порядке помощи одних людей другим.

3.

Обмен.

Прежде чем потреблять распределенные продукты и услуги, их необходимо

обменивать, так как они настолько многообразны, что их невозможно потреблять

непосредственно. Например, ткач получил в порядке распределения

а) Бартер.

Здесь один продукт обменивается на другой непосредственно, без участия денег.

Бартер – архаичная форма обмена, которая затрудняет нахождение нужного товара,

так как предполагает проведение десятка, а то и сотни обменных операций.

б)

Товарообмен. Здесь происходит обмен продуктов при участии

денег, то есть путём их продажи и купли. Товарообмен как прогрессивная форма

облегчает нахождение нужного продукта и снижает расходы потребления.

4. Потребление

представляет собой конечное использование продуктов и услуг для удовлетворения

потребностей, является завершающим этапом экономической деятельности. Оно

бывает натуральным и товарным. Натуральное потребление – это потребление товаров и услуг самими

производителями без акта купли-продажи. Например, фермер производит 100 тонн

пшеницы, из них 20 тонн используют на корм собственного скота и птицы. Это и

есть натуральное потребление.

Товарное

потребление – это потребление продуктов и услуг, предварительно покупаемых за деньги. В нашем

примере 80 тонн пшеницы приобретается на деньги покупателями. В данном случае

мы имеем дело с товарным потреблением.

Потребление

состоит, во-первых, из личного потребления, когда продукты и услуги

используются для удовлетворения потребностей людей, во-вторых, из производственного

потребления, когда продукты и услуги используются в самом производстве.

Независимо от того, что именно потребляется, потребление делится на частное

и совместно-общественное.

Частное

потребление – это потребление людей, предприятий и организаций. Совместное

потребление – это потребление отдельных групп или всех членов общества. В

такой форме потребляются услуги здравоохранения, образования, безопасности,

защиты окружающей среды и т.д.

1.2. Экономические ресурсы и экономический выбор

Экономика немыслима без

ресурсов. Экономические ресурсы – это все, что необходимо для производства продуктов и услуг

и доведения их до конечного потребления. Ресурсы бывают материальные,

трудовые (человеческие), финансовые (денежные) и информационные. Материальными

являются ресурсы, имеющие конкретную материальную форму и содержание. Они

делятся на 2 категории:

а)

Природные ресурсы являются даром природы человеку, включают в себя,

землю, воду, леса, полезные ископаемые, климатические условия.

б)

Ресурсы, созданные трудом человека, которые являются результатом труда.

Они включают в себя ручные орудия труда, машины, оборудование, здания,

сооружения, сырьё, электроэнергию.

Трудовые

ресурсы – это трудоспособные люди, которые в состоянии

производить жизненные блага, к ним относят население трудоспособного возраста

(16-60 лет), т.е. рабочее население.

Финансовые

ресурсы – это денежные средства необходимые для

функционирования экономики. Они обслуживают куплю-продажу ресурсов, произведенных

продуктов и услуг.

Информационные ресурсы – это информация экономического, социального,

технологического и природно-климатического характера.

Решающее значение для экономики имеют трудовые ресурсы, так

как труд человека является источником всех благ. Человек – главная

производительная сила общества и основной потребитель всех благ.

Основное противоречие экономики – это противоречие между ограниченностью ресурсов и

безграничностью человеческих потребностей. По мере роста экономики многие

ресурсы становятся редкостью, и ощущается их нехватка. Есть предел того, что

дала людям мать-природа – это запасы нефти, газа, руды и т.п. Ограниченными являются

и ресурсы, создаваемые трудом. Например, для

увеличения производства машин и оборудования нужен металл, а металл получают из руды,

запасы которой ограничены. При всем желании нельзя увеличить земельные площади,

лесные массивы. В процессе старения

населения сокращаются трудовые ресурсы, что ощущает сейчас даже самый многолюдный Китай.

Редкость ресурсов носит относительный характер, т.е.

они оказываются недостаточными

по сравнению с потребностями. В экономике есть закон возвышения

потребностей, согласно которому потребности умножаются количественно, они

постоянно обновляются: одни потребности исчезают, вместо них появляются другие

потребности. Рост потребностей обусловлен не только ростом самого населения, но и

умножением потребностей каждого человека. Опережающий рост потребностей по

сравнению с ресурсами делает ресурсы

редкостными.

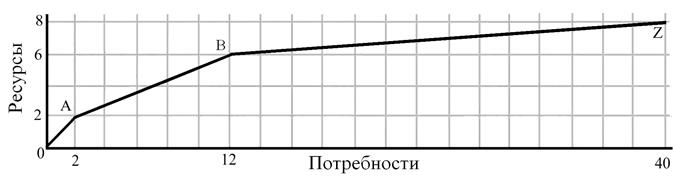

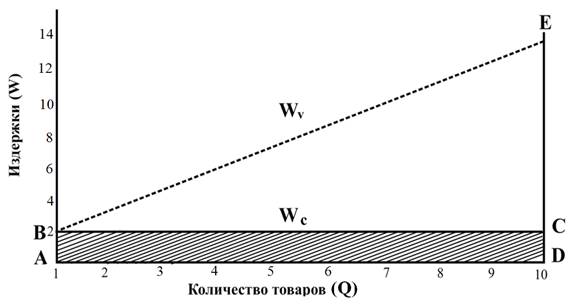

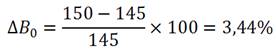

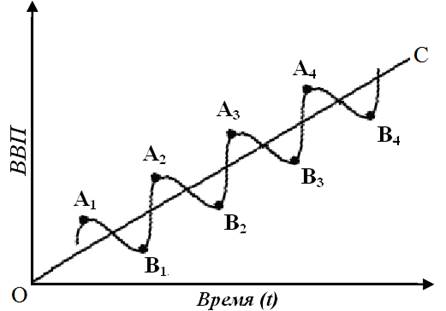

Для понимания этого проанализируем график (рис 1.1.).

Рис. 1.1. Соотношение потребностей и

ресурсов

Как видно из графика, в точке А потребность и ресурсы совпадали, начиная с точки В возникает недостаток ресурсов

(6<12), и это достигает своего апогея в точке Z. Если сначала было равенство 2=2, то в последующем оно

превратилось в неравенство 8<40, когда потребности увеличились в 20 раз

(40:2), а ресурсы – в 4 раза (8:2). Удовлетворение

потребностей при недостатке ресурсов достигается путем экономии ресурсов на

единицу потребностей или увеличением удовлетворенности потребностей на единицу

ресурсных затрат. Здесь достигается снижение ресурсоемкости удовлетворения растущих

потребностей.

Главный вопрос экономики: что, сколько, для кого и какими затратами производить.

Этот вопрос решается в соответствии с правилом альтернативного экономического

выбора, согласно которому для удовлетворения потребностей ограниченные

ресурсы используются с наибольшей экономической выгодой.

Таблица 1.1

Альтернативный выбор производства на

предприятии

|

Производство мини-трактора, шт |

Производство мотоблока, шт |

Прибыль от выбора |

Потеря прибыли от отказа |

||||

|

мини- трактора |

мотоблока |

всего |

мини- трак-тора |

мотоблока |

всего |

||

|

50 |

0 |

10 |

0 |

10 |

0 |

12,0 |

12,0 |

|

45 |

10 |

9 |

1,2 |

10,2 |

1,0 |

10,8 |

11,8 |

|

40 |

20 |

8 |

2,4 |

10,4 |

2,0 |

9,6 |

11,6 |

|

35 |

30 |

7 |

3,6 |

10,6 |

3,0 |

8,4 |

11,4 |

|

30 |

40 |

6 |

4,8 |

10,8 |

4,0 |

7,2 |

11,2 |

|

25 |

50 |

5 |

6,0 |

11,0 |

5,0 |

6,0 |

11,0 |

|

20 |

60 |

4 |

7,2 |

11,2 |

6,0 |

4,8 |

10,8 |

|

15 |

70 |

3 |

8,4 |

11,4 |

7,0 |

3,6 |

10,6 |

|

10 |

80 |

2 |

9,6 |

11,6 |

8,0 |

2,4 |

10,4 |

|

5 |

90 |

1 |

10,8 |

11,8 |

9,0 |

1,2 |

10,2 |

|

0 |

100 |

0 |

12,0 |

12,0 |

10,0 |

0 |

10,0 |

К выбору прибегают все участники экономики, но по-разному, исходя

из собственных экономических интересов и возможностей. Выбор всегда носит

альтернативный характер, т.е. из множества вариантов экономических действий,

отбирается наиболее выгодный. При альтернативности происходит отказ от одной

деятельности и предпочтение другой. Это сопряжено с платой за выбор. Таковой

является выгода от отказанного, что выступает издержками упущенных

возможностей. Например, выпуск товара А давал прибыль в сумме 100 долларов,

при отказе от него эта сумма теряется, но при производстве товара Б прибыль

составляет 120 долларов. Значит это экономически выгодно, так как 120>100.

Для понимания сути альтернативного выбора проанализируем табл. 1.1.

Из данных таблицы

1.1 видно, что переход от производства мини-трактора к производству мотоблоков

был выгодным, т.к. отказавшись от прибыли в 10 единиц, предприятие получило 12

единиц прибыли, то есть выгода составила 2 единицы.

При выборе происходит перераспределение ресурсов в предпочтительную

деятельность.

1.3. Факторы производства

Используемые в производстве экономические

ресурсы образуют факторы производства. Таковыми являются природа, труд человека, капитал,

предпринимательская способность и информация. Природа

как фактор является естественным условием производства. Под сильным влиянием этого фактора находится

добывающая промышленность и сельское хозяйство, где производство носит естественно-экологический

характер. Природная среда может влиять на производство как положительно, так и

отрицательно.

Труд – главный фактор производства, он является результатом

реализации рабочей силы (как совокупности физических и умственных способностей

человека создавать материальные и духовные блага). Рабочую силу называют личным

фактором производства, т.к. труд приводит в движение материально-вещественные

факторы, которые состоят из природных материалов, машин, оборудования,

сооружений, сырья и энергии. То, что обрабатывается и превращается в продукт,

является предметом труда. Труд с помощью орудий воздействует на предмет,

преобразует его в продукт. Орудия, предмет и производственные помещения

образуют средства производства.

Капитал – фактор производства, состоит из функционирующих

средств производства, т.е. из совокупности орудий и предметов труда, зданий и

сооружений, составляющих общие материальные условия производства.

Предпринимательская способность

воплощается в труде, но здесь труд имеет особый характер: он является не

исполнительным трудом, а трудом по управлению производством. Такой труд преимущественно

носит умственный характер, но вовлечён в создание продуктов.

Информация

как фактор производства может быть научно-технической, социально-экономической

и политической, образуя банк данных, используемых

в экономике. Опираясь на неё, производство перестраивается, осваивает новое и,

тем самым, становится инновационным,

получает импульс развития. Производство есть соединение личного и

вещественного факторов, это происходит двумя способами:

1) Непосредственное

соединение, когда собственник вещественных факторов

и носитель труда выступают в одном лице. Здесь собственник рабочей силы

соединяет свой труд с принадлежащими ему самому вещественными факторами.

2)

Опосредованное соединение. Здесь труд соединяется с чужими

средствами производства. Если на семейном предприятии свой труд соединяется со

своими же средствами производства, то на предприятии, нанимающем рабочую силу,

труд одного человека соединяется

с факторами производства, принадлежащими другому.

По

характеру созданных продуктов и услуг различают натуральное и товарное

производство. Натуральное – это производство для собственного потребления.

Товарное производство – это производство не для себя, а для продажи на рынке. Те, кто поставляют на рынок товар (предприятия,

хозяйства, отдельные люди), называются товаропроизводителями. Созданные товары,

с одной стороны, имеют полезность, т.е. способны удовлетворить те или иные потребности

человека, а с другой стороны они обладают свойством обмениваться на иные

товары. По предназначению продуктов и услуг различаются производство предметов

потребления и средств производства, т.е. ресурсов. Предметы потребления

создаются для удовлетворения личных потребностей людей, а средства производства

– для удовлетворения производственных потребностей, т.е. потребностей в сырье,

материалах, в энергии, машинах, оборудовании и т.п.

1.4.

Эффективность, предел и масштабность производства

Произведенные продукты и

услуги характеризуют полученный эффект. Соизмерение его с затратами ресурсов

означает эффективность производства. Эффективность производства – не

что иное, как полученные результаты в расчете на единицу затрат или же затраты

на единицу результатов. Возьмем гипотетический пример. Потрачено на производство

500 единиц ресурсов, а полученный результат – 1000 единиц. В данном случае на

единицу затрат получено 2 единицы результата (1000:500=2) или же на единицу результата

потрачено 0,5 единиц ресурсов (500:1000=0,5).

Эффективность есть результат

производительности труда.

Производительность труда – это затраты рабочего

времени на единицу продуктов и услуг или же количество товаров и услуг,

созданных на единицу рабочего времени. Уровень и динамика роста производительности

характеризует эффективность производства. Приведем пример. На предприятии один

работник за 7-часовой рабочий день производил 10 единиц товаров на сумму 140

долларов, а в расчете на час рабочего времени – на 20 долларов (140:7=20). Это

значит, что работник на производство единицы товара потратил 42 минуты

(7х60:10), что равносильно 8,4 доллару (20х42:60=8,4).

Производительность

труда – это максимизация результатов производства при минимизации

затрат. Объем производства прямо пропорционален уровню производительности труда и численности работающих. Значит, чем выше производительность

труда и чем больше людей работают, тем больше объем производства. Можно

различать следующие виды производительности труда:

1. Индивидуальная

– отдельного работника.

2. Корпоративная

– группы, коллектива работников.

3. Секторальная

– отдельных отраслей или группы отраслей.

4. Общественная

– на уровне национальной экономики отдельных стран.

Независимо от этих различий, производительность труда имеет общие факторы

роста, к числу которых относятся научно-технический прогресс, качество

личного фактора производства, благоприятность природных условий, экономическое

стимулирование труда. Эти факторы действуют в совокупности, но в конкретных

условиях один из них может быть преобладающим. В современном высокоразвитом

производстве за счет научно-технического прогресса обеспечивается 2/3 роста

производства.

Производительность

труда – это не только фактор роста производства, но и главное условие роста

благосостояния народа, поскольку она обеспечивает рост производства

потребительских товаров, экономию рабочего времени, увеличивая свободное время

людей. Высокая производительность труда

повышает цену времени для людей, т.к. за единицу рабочего времени можно хорошо заработать, а

за единицу свободного времени можно получить много наслаждений.

Возрастание потребностей требует

производить больше, но недостаток ресурсов это ограничивает. Дополнительное

производство с учетом потребностей и ресурсов является целесообразным до тех

пор, пока снижаются затраты на него. Когда затраты начнут расти, дополнительное

производство станет затратоемким, следовательно неэффективным. Дополнительно

произведенный продукт называется маргинальным.Зависимость производства от количества и качества факторов

определяется его функцией. Как известно, такие личные факторы, как количество

и качество труда, определяют трудоёмкость производства. Средства

производства как капитал определяют его капиталоёмкость. Труд и капитал

– взаимозаменяемые, так как взаимозаменяемыми являются работники и машины. При

достаточности капитала дополнительный труд дает маргинальный продукт, и

наоборот, при нехватке капитала этот продукт не получится, – то же самое

происходит при достаточности и недостаточности труда. Например, если на

производстве имеется 10 станков, на них могут работать 10 человек, а не 12.

Если станков 12, а работников 10 человек, 2 станка будут простаивать. Для понимания

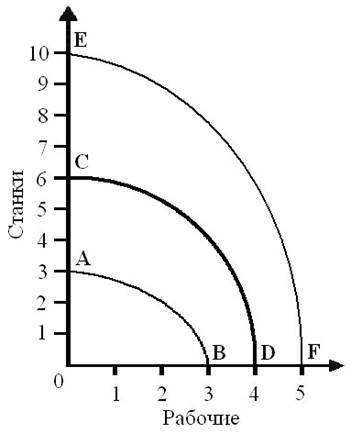

влияния факторов на предел производства, рассмотрим график (1.2.).

Рис. 1.2. Соотношение факторов

производства

На рисунке 1.2.

приведены три случая. В первом случае (линия АВ) на одного рабочего в среднем приходится один станок, при

возможном использовании 1,5 станка. Во втором случае (линия СD) на одного рабочего приходится в среднем 1,5 станка, что соответствует

возможности их использования. В третьем

случае (линия EF) на одного рабочего приходится 2 станка. В первом и

третьем случаях есть нехватка станков и рабочих. Во втором случае соотношение станков и

рабочих оптимально.

Для оптимизации их

соотношения в первом случае необходимо увеличить численность станков, а в

третьем – численность рабочих. Только так можно выйти из пределов

производства.

Предел производства носит переменный характер: то возникает, то

исчезает.

В экономике существует закон снижения

результатов производства. Согласно этому закону, при росте одного фактора

производства и неизменности других возникает такое положение, в котором дополнительно

привлеченный фактор сопровождается сокращением объема производства. Это выражается в предельной

производительности труда, когда дополнительный труд дает меньше продукции

по сравнению с предыдущим. Для понимания данного закона проанализируем

табл.1.2.

Таблица 1.2.

Динамика дополнительного урожая в фермерском хозяйстве

|

При неизменности посевной площади |

При неизменности труда |

||||

|

количество труда |

полученный урожай |

дополнитель-ный урожай |

посевная площадь |

полученный урожай |

урожай с дополнительной площади |

|

2 |

400 |

400 |

5 |

1000 |

1000 |

|

4 |

600 |

200 |

10 |

1500 |

500 |

|

6 |

640 |

40 |

15 |

1680 |

180 |

|

8 |

660 |

20 |

20 |

1800 |

120 |

|

10 |

670 |

10 |

25 |

1880 |

80 |

Согласно

данным таблицы, при неизменности посевных площадей вовлечение в хозяйство

дополнительного труда (работающих) привело при общем росте валового урожая

(670>400) к уменьшению дополнительного урожая (10<200), что было результатом

избытка труда и недостатка посевных площадей. Согласно той же таблице, при

неизменности труда увеличение посевных площадей привело к тому, что в ходе

роста валового урожая (1880>1000) дополнительный

урожай снизился (80<1000). Это было результатом нехватки труда. Значит, при нарушении

оптимального соотношения факторов происходит сокращение дополнительного

продукта, а при восстановлении его – происходит рост продукта.

Масштаб производства характеризуется количеством и качеством

произведенных продуктов и услуг, что оценивается в денежной форме. Он зависит

от вовлеченных в производство ресурсов и эффективности их использования. Для

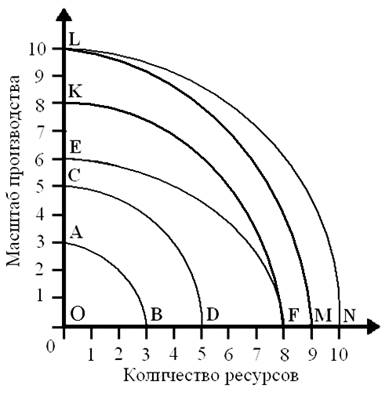

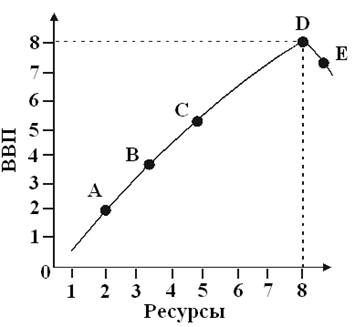

примера рассмотрим зависимость масштаба от количества ресурсов (рис 1.3.).

На рис. 1.3. видно, что на линии АВ и СD масштаб

производства соответствует ресурсам, при этом OA = 3 и ОB = 3, т.е. OA = OB; OC= 5 и OD = 5, т.е.

OC = OD. На линии

ЕF масштаб при текущих ресурсах оказался малым,

поскольку OE = 6, а OF = 8, т.е. OE < OF. На линии KF ресурсы и масштаб снова соответствуют друг другу: OK = 8 и OF = 8, тем

самым OK = OF. Затем масштаб увеличился при экономии ресурсов,

быстрее ресурсов, что иллюстрирует линия LM: OL = 10 >

Рис. 1.3. Соотношение

ресурсов и масштаба производства

Предел масштаба определяется его эффектом, т.е. конечным результатом

производства, который бывает положительным или отрицательным. О положительном

эффекте говорят в двух случаях:

1. При

постоянном эффекте, т.е. когда рост результатов совпадает с ростом вовлеченных

ресурсов. Например, оба одинаково увеличиваются в 1,2 раза.

2.Когда

рост результатов превышает рост вовлеченных ресурсов. Например, результат

увеличивается в 1,5 раза при росте ресурсов в 1,2 раза.

Отрицательный эффект имеет

место, когда при неизменности или росте ресурсов результат снижается.

Выбор масштаба зависит,

во-первых, от величины эффекта, во-вторых, от его ресурсоёмкости. Оптимальным

считается такой масштаб, который позволяет достичь наибольшего результата с наименьшими затратами. Масштаб производства

меняется во времени. Если сейчас эффективным является масштаб производства,

обозначенный N, то со временем таковым может

стать масштаб N+n, а в последующем – N–n. Если в одном секторе

эффективным является крупное производство, то в другом – среднее, а в третьем

– малое.

1.5. Воспроизводство. Экономический потенциал

Производство постоянно развивается, что необходимо

для удовлетворения растущих потребностей.

Воспроизводством называется постоянное возобновление и повторение

производства. Оно неизбежно в силу того, что растущие потребности необходимо

постоянно удовлетворять. Люди не могут жить ни одного дня, не потребляя блага,

и поэтому их надо создавать непрерывно. Воспроизводство бывает трояким:

1.Простое воспроизводство

– повторение производства при неизменности объема произведенных продуктов и

услуг. Оно само по себе не позволяет увеличить потребление, так как невозможно

потреблять больше произведенного.

2.Расширенное воспроизводство

означает увеличение объема произведенных продуктов и услуг. Оно достигается,

во-первых, путем увеличения привлеченных ресурсов, во-вторых, путем их рационального

использования. Расширенному воспроизводству характерна растущая динамика его

масштаба. Если обозначать масштаб как Q, то расширенное воспроизводство дает

следующую динамику: Q1 < Q2 < Q3 < Q4 < … Qn .

3.Суженное воспроизводство

– это уменьшение объема производимых продуктов и услуг. Оно имеет место

временами, в случаях техногенной и природной катастрофы, экономических кризисов

и военных действий. Например, на Украине в силу гражданской войны в 2014 году наблюдалось

суженное воспроизводство, т.к. производство сократилось абсолютно.

Экономический потенциал – это возможности

производства продуктов и услуг в определенное время. Он зависит от количества и

качества ресурсов, от производительности

труда и от

действенности экономических стимулов. Различаются 2 вида потенциала:

1)Достигнутый потенциал.

Это – реальные возможности производства. Он оценивается объемом производства на

душу населения. Например: в 2014 году в мире было произведено товаров и услуг

на душу населения на сумму около 10500 долларов США.

2)Будущий потенциал

состоит из существующего и резервного. Часть располагаемых ресурсов не

используются, они составляют ресурсы будущего. К числу их относятся

невовлеченные в оборот природные ресурсы, неиспользуемые сейчас производственные

мощности в виде машин, оборудования, трудовых ресурсов, научно-технические разработки.

Чем выше

экономический потенциал, тем больше национальное богатство. Национальное

богатство

– это существующие на определенное время материальные и духовные блага,

которые являются национальным достоянием. Такое богатство состоит из природных

ресурсов, машин, оборудования, сооружений, трудоспособного населения, знаний,

навыков и опыта людей, накопленной информации, произведений литературы и

искусства. Оно – результат накопления, потому что потребленные блага исчезают

бесследно, а накопленные остаются для будущих поколений.

Национальное богатство в

материально-вещественном отношении состоит из двух частей:

1. Богатство

как дар природы – сами природные ресурсы.

2.Богатство,

созданное трудом – богатство, накопленное в

процессе воспроизводства. Богатство создается, используется и восполняется. Это

называется его оборотом. Например, изношенные машины и оборудование

заменяются новыми; здания и сооружения не только строятся, но и восстанавливаются;

пополняются знания, опыт и информация.

Оборот составных частей богатства происходит по-разному. Товары

длительного пользования, машины и оборудование, энергозапасы быстро

обновляются, а здания и сооружения служат долго. Например, машины и оборудование

заменяются быстро, электростанции, каналы, водохранилища, порты, автомобильные

и железные дороги служат столетиями. Они восстанавливаются, но не обновляются

так же быстро, как машины и оборудование. Часть природных богатств вообще не

восстанавливается: например, полезные ископаемые; другая воссоздается:

например, леса, плодородие почвы.

По срокам использования национальное богатство делится на два типа:

1. Богатство,

которое служит одному или нескольким поколениям людей (здания и сооружения),

но при этом воспроизводимо.

2.Богатство,

которое служит многим поколения людей (исторические памятники архитектуры,

исторические находки, произведения искусства и литературы), но при этом не

воссоздаётся.

1.6. Типы экономики

Типы экономики

– это общие материально-технические и социально-экономические условия, при

которых решается основной вопрос экономики. В материальном плане к ним

относится способ использования природных ресурсов, уровень техники и технологии

производства, характер рабочей силы. В социально-экономическом плане типы

экономики определяются, исходя из собственности, которая представляет собой

форму присвоения факторов производства и созданных благ. Собственность

есть, во-первых, отношение человека к благам, во-вторых, отношение людей к присвоению

благ. Собственность делает блага своими или чужими. Существуют собственники

средств производства, собственники рабочей силы; в зависимости от

располагаемой собственности задаётся распоряжение созданными продуктами.

Собственность бывает частной (индивидуальной и корпоративной), групповой

– кооперативной и государственной. Важным признаком типа экономики является

экономический механизм, т.е. совокупность рычагов, обеспечивающих развитие

экономики. Ядром этого механизма является стимулирование людей. При

определении типов экономики учитывается и экономическая политика, которая

представляет собой не что иное, как намерения и действия участников экономики.

Словом, при выделении одного типа экономики от другого главенствующими являются

их социально-экономические параметры.

Существует

три типа экономики: традиционная, рыночная и тоталитарно-плановая.

Традиционная

экономика – это такая экономика, которая основывается

на весьма неразвитых факторах производства, широком использовании даров природы,

преимущественно натуральном производстве и неразвитом денежном обращении. Здесь существуют

архаические экономические отношения в форме традиций. Традиционной экономике

характерен автаркизм, т.е. замкнутость, и консерватизм, который состоит в

невосприимчивости к новациям.

Традиционная

экономика – самая древняя, существовала тысячелетия; ее пережитки встречаются у

племён, живущих в отдаленных джунглях.

Рыночная

экономика, приходящая на смену традиционной, основана

на товарно-денежных отношениях и частной собственности, на машинном

производстве и высокой производительности труда.

Рыночная

система – это либеральная экономика, она предусматривает свободу деятельности

при альтернативном выборе.

Тоталитарно-плановая

экономика – это огосударствленная экономика,

основанная на общественной собственности и централизованном планировании. Эта

экономика исключает частную собственность и инициативу, носит антирыночный

характер, обеспечивает равенство материально необеспеченных людей. Здесь экономические

стимулы очень слабы, предпочитаются моральные стимулы.

В

плановой системе основной вопрос экономики решается плановыми государственными

средствами. Единый план распределяет факторы производства, определяет объем и

структуру производства. Государственный план считается законом, никто не имеет

права отступить от него. Плановая экономика – это дефицитная экономика. Она

утверждается путем революционного, насильственного уничтожения рыночной

системы.

Типы

экономики сменяют друг друга, когда исчерпываются внутренние потенциалы их

развития. Так произошла смена традиционной экономики на рыночную; возврат

от плановой экономики к рыночной в странах СНГ и Восточной Европы. В силу своих

преимуществ в решении основного вопроса экономики рыночная экономика

утвердилась везде и всюду, приобрела глобальный характер.

1.7.

Переход к рыночной экономике. Смешанная экономика

Существуют

основные пути перехода к рыночной экономике:

1. Классический

путь – это путь стран Европы, где традиционная

экономика трансформировалась в рыночную путем медленной эволюции, на

протяжении более чем 300 лет.

2.Путь

освободившихся от колониального ига стран Азии, Африки

и Латинской Америки. Здесь традиционная экономика, сохранявшаяся в

колониальную эпоху, путем реформ трансформируется или уже трансформировалась в

независимую рыночную экономику, при этом используется накопленный опыт рыночных

преобразований.

3.Путь

молодых независимых республик, возникших на

развалинах социалистической системы. Здесь трансформация плановой системы в

рыночную происходит не путем революционной ломки, а эволюционным путем, т.е. методом

постепенных и поэтапных экономических реформ. В рамках этого пути произошел

переход Узбекистана к рыночной экономике. Узбекская модель перехода к рынку

была собственной и основывалась на пяти нижеследующих принципах:

1) преимущество

экономики над политикой;

2) государство

как главный реформатор экономики;

3) приоритетность

законов и их соблюдение;

4) активная

социальная политика;

5) переход

к рыночной экономике идет постепенно, поэтапно, без социальных потрясений.

Рыночная

экономика обладает свойством самосовершенствования и переходом на качественно

новый этап развития, о чем свидетельствует формирование смешанной экономики

в развитых странах. Смешанная экономика – по существу рыночная, но

цивилизованная. Ей характерны следующие черты:

1)Высокий научно-технический уровень

производства, достижение небывалого ранее уровня производительности труда,

что обеспечивает изобилие качественных товаров на рынке.

2)Сочетание рыночного механизма с

государственным регулированием экономики, совершенствованием этого механизма

при активном участии государства.

3)Демократизация собственности и диффузия

ее среди населения, когда собственниками становится широкий круг людей.

4) Появление народных предприятий, т.е.

предприятий, принадлежащих самим работникам.

5) Развитие малого бизнеса, что расширяет

круг лиц, использующих собственный труд и капитал во имя собственного благополучия.

6) Широкие масштабы социального партнерства,

что снижает накал социальных конфликтов.

7)Усиление социальной ориентации экономики,

т.е. обеспечение устойчивого роста благосостояния населения.

8) Масштабность меценатства, т.е.

благотворительной деятельности богатых людей, доведение до минимума

численности бедных людей и преобладание людей среднего достатка.

Вышеуказанные черты в разных экономиках

существуют в различной степени. Многие из них наблюдаются в высокоразвитых

странах, отдельные из них – в других странах.

Выводы

1.Экономика

– важнейшая сфера человеческой деятельности, функцией которой является

удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей. Она охватывает

собой производство, распределение, обмен и потребление.

2. Главным противоречием любой экономики является

противоречие между ростом потребностей и недостаточностью ресурсов для их

удовлетворения. Оно определяет основной вопрос экономики, а именно: что

производить, как производить, для кого производить? Способом решения данного

противоречия является альтернативный экономический выбор.

3.Экономика

начинается с производства, где создаются продукты и услуги, что немыслимо без

экономических ресурсов, которые становятся факторами производства, и играют в

нем различную роль.

4.Созданные

трудом продукты и услуги имеют натуральную и товарную форму. Они распределяются

и путем обмена доводятся до потребления. Обмен происходит в виде бартера

(прямой безденежный обмен) и товарообмена, в котором участвуют деньги.

5.Эффект – это полученный результат

производства, а эффективность – это соизмерение результатов с затратами. Труд

– главный фактор производства, и уровень его производительности определяет

эффективность.

6.Высокая эффективность производства

маргинального продукта возможна при оптимальном соотношении факторов производства,

а при отходе от оптимальности дополнительное производство становится

невыгодным, что создает его предел. Эффективностью определяется и масштаб

производства, который выражается в предельном объеме производства, при котором

затраты имеют тенденцию к снижению.

7.Постоянное

повторение и возобновление производства является воспроизводством, которое

бывает простым, расширенным и суженным. Стабильность экономики характеризуется

наличием расширенного воспроизводства.

8.Производственные

возможности являются экономическим потенциалом, от которого зависит

национальное богатство. Богатство как результат накопления воспроизводится,

т.е. создается, используется и восполняется.

9.Существует

три типа экономики: традиционная, рыночная и тоталитарно-плановая, которые отличаются,

главным образом, способами решения основного вопроса экономики. Среди них рыночная

экономика оказалась наиболее перспективной и поэтому стала глобальной. Она

обладает способностью к саморазвитию и самосовершенствованию и тем самым приобретает

черты смешанной экономики.

Ключевые понятия:

Экономика, потребности,

производство, распределение, обмен, бартер, товарообмен, потребление,

экономические ресурсы, основное противоречие экономики, закон возвышения

потребностей, главный вопрос экономики, экономический выбор, факторы производства,

товаропроизводители, эффективность, производительность труда, закон снижения

результатов производства, предельная производительность труда, масштаб

производства, экономический потенциал, воспроизводство, национальное богатство,

оборот, традиционная экономика, рыночная экономика, тоталитарно-плановая

экономика, смешанная экономика.

ГЛАВА 2. РЫНОК

2.1. Основные

черты рыночной экономики

Рыночная

экономика – глобальная, она функционирует в подавляющем большинстве стран.

Страны с нерыночной экономикой исчисляются единицами.

Рыночная экономика – это такая

экономика, которая основывается на совершенных факторах производства и на

товарно-денежных отношениях, развивается в соответствии с рыночными сигналами,

управляется с помощью денег, имеет социальную направленность.

Главная

черта рыночной экономики – это её либеральность, т.е. свободный,

демократический характер. Здесь свободно выбирается экономическая

деятельность, допускается свободное перемещение всех факторов производства,

товаров и услуг. Либеральность измеряется индексом экономической свободы,

включающей в себя свободу собственности, труда, предпринимательства, торговли,

денежного обращения, инвестиций, финансирования и, наконец, свободу от

коррупции. Совокупный индекс свободы рассчитывается в пределах от 0 до 100

баллов, в соответствии с баллами оценивается уровень экономической свободы. Первооснову либеральности составляет частная

собственность в индивидуальной и корпоративной форме, но допускается

многообразие форм собственности, существование других её видов.

Свобода собственности исключает монополию какой-либо формы собственности. При этом все

формы собственности равноправны и развиваются параллельно. Труд свободно

перемещается не только в пределах одной страны, но и в международном масштабе.

Предпринимательство является опорой рыночной системы, оно становится

совершенно свободной деятельностью (в рамках закона), бизнес не запрещается, а

поощряется. Товарно-денежные отношения оказываются всеобщей формой

экономических взаимодействий. Все продукты труда становятся товаром, они свободно

обмениваются на деньги, т.е. существует свобода купли- продажи. Деньги

становятся универсальным вездесущим средством обмена и накопления богатства.

Экономика управляется путем изменения денежных потоков. Накопление денег как

капитала ничем не ограничивается, допускается свободное внутреннее и внешнее

заимствования денег. Отсуствуют ограничения на инвестирование денег в дело. Денежный

интерес существует везде и всюду.

Экономическая свобода является

главным условием реализации экономических интересов каждого. Она несовместима

с монополией, т.е. экономической властью отдельных групп людей. Когда

экономика либеральна, она по своей природе носит антимонопольный характер.

Поэтому в рыночной системе монополия подвергается контролю и ограничению

государства, допускается лишь в тех случаях, когда она существует в силу

экономической необходимости.

Рыночная экономика – это

экономика, основанная на альтернативном выборе при решении проблемы

«Что производить? Как производить? Для кого производить?» Данная проблема

решается, исходя из рыночного сигнала, а именно: рыночной цены, которая

формируется свободно в зависимости от спроса и предложения. Именно цена подсказывает,

что производить и что не производить.

Рыночная экономика основывается на свободной конкуренции, которая

занимает ведущее место в экономическом механизме. Она выступает двигателем

экономического прогресса, фактором оздоровления экономики. Рыночная экономика

является бездефицитной, т.е. на рынке создаётся изобилие товаров.

Рыночная экономика социальна. Реализуя интересы

различных групп людей, она обеспечивает их гармонию, что создает базу для социального

партнерства. Социальность экономики – это направленность ее на удовлетворение

растущих потребностей людей, т.е. на обеспечение их благосостояния. Рынок

исключает ограничение в росте доходов. Каждый зарабатывает столько, сколько

может, и самостоятельно распоряжается заработанным. Здесь честно заработанное

богатство поощряется.

Богатство обладает демонстративным эффектом, т.е. побуждает

экономическую активность, вызывает стремление зарабатывать больше.

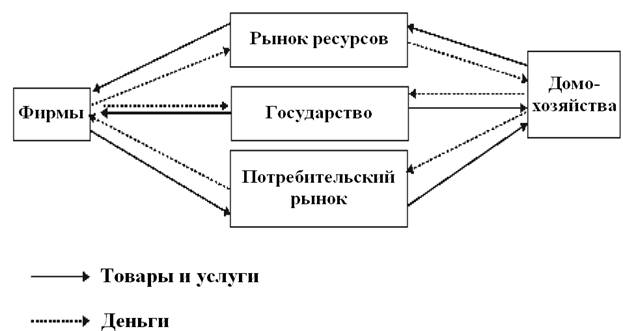

Рыночная экономика

многосубъектна, т.е. имеет много участников в лице домохозяйств, фирм и

государства:

1. Домашнее хозяйство

– это мини-группы людей, имеющие общий доход, общее потребление и жилье. Они

поставляют на рынок материальные и трудовые ресурсы, а на вырученные деньги

приобретают потребительские товары и услуги;

2. Фирмы, предприятия

или группа объединенных предприятий являются основными товаропроизводителями,

поставляют на рынок товары и услуги и покупают там ресурсы;

3. Государство в лице

своих организаций и учреждений является потребителем товаров и услуг, приобретаемых на рынке, и поставщиком

услуг на рынок. Кроме

этих внутренних субъектов, существуют и внешние субъекты в лице иностранных

фирм и госучреждений.

Товарно-денежные отношения

между субъектами носят эквивалентный характер, т.е. купля-продажа

осуществляется в соответствии с рыночными ценами и на добровольной основе.

Субъекты экономики участвуют в ней в ожидании выгоды, которая реализует

их экономические интересы. Выгода пронизывает все сферы деятельности, носит интегральный

характер. Стремление к выгоде движет экономику.

2.2. Рынок и

его функции

Рынок – это отношения покупателей

и продавцов в процессе обмена, т.е. купли-продажи товаров, иначе –

товарно-денежные отношения. Рынок – это механизм, связывающий покупателей и

продавцов. Покупателями являются домохозяйства, фирмы, госучреждения и общественные

организации. Продавцами на рынке выступают сами товаропроизводители, торговые

фирмы или отдельные торговцы. Покупатели выходят на рынок посредством денег, а

продавцы – посредством товаров. Между ними возникают товарно-денежные

отношения, т.е. обмен товаров на деньги. Обмену подвергаются, во-первых,

предметы личного потребления (продукты питания, одежда, обувь, автомашина,

жилье и т. д.), во-вторых, ресурсы, представленные средствами производства (машины,

оборудование, земля, сырье, материалы, энергия, энергоносители, рабочая сила,

труд и т. д.). Товарообмен необходим и потому, что работники-производители

создают товар не для себя, а для других. Их труд специализирован на производстве тех или иных товаров, поскольку это

выгодно. Создавая одни товары, производители посредством рынка обменивают их на другие. Не

будь рынка, обмен одного продукта на другой продолжался бы до нахождения нужного,

что требует много времени и больших затрат, может затянуться до бесконечности.

На рынке, продав один товар, можно купить другой безо всяких проблем.

Преимущество рынка для людей заключается в

следующем: во-первых, приобретение товара на рынке обходится дешевле, чем его

производство самому т.к. специализация на производстве товаров их удешевляет;

во-вторых, рынок, облегчая нахождение нужного товара, экономит время

потребления; в-третьих, на рынке можно полнее реализовать потребительский

выбор, т.к. из множества товаров отбирают самое необходимое. Словом, рынок в

условиях ограниченных ресурсов позволяет удовлетворить потребности с наименьшими

затратами.

Рыночные связи бывают

двоякими:

1. Непосредственная связь,

когда производитель и покупатель связываются напрямую без каких-либо

посредников: например, фирма доставляет товар потребителю через собственную торговую

сеть, в частности, через фирменные магазины.

2. Опосредованная связь,

когда товар доводится до потребителя при участии торговых фирм. Независимо от

способа доставки товаров, взаимоотношения покупателей и продавцов

обслуживаются рыночной инфраструктурой, которая представлена различными рыночными институтами, такими как

биржи, торговые дома, брокерские и аудиторские фирмы, страховые компании,

адвокатские конторы, хозяйственные суды и т. д. При участии этих институтов рынок выполняет следующие функции:

1) Связывает производство и потребление,

т.е. доводит товары до конечного потребления.

2) Путем реализации готовых

товаров и доставки ресурсов обеспечивает возобновление производства,

т.е. воспроизводство.

3) Регулирует экономику:

цены рынка дают сигнал о производстве необходимых товаров, для чего

производится перераспределение ресурсов между предприятиями и секторами

экономики и, тем самым, упорядочивание экономики.

4) Утверждает взаимовыгодные

торгово-экономические связи между странами и народами.

2.3. Типы и

виды рынков

Рынок неоднороден,

существуют различные его типы и виды. С точки зрения позиций своих участников,

рынок делится на два типа: свободный и монопольный. Свободным считается

такой рынок, где много покупателей и продавцов, но ни один из них не имеет

рыночную власть, т.е. не диктует свои условия. Таким является

сельскохозяйственный рынок, рынок продовольствия, одежды, обуви и услуг. Монопольным

является такой рынок, где мало продавцов и покупателей, существует власть

немногих, которые в силу своего преобладающего и господствующего положения

диктуют свои правила игры, захватывают рынок и не пускают туда других.

Монопольным является автомобильный рынок, рынок энергоносителей, драгоценных

металлов, вооружений и др.

С точки зрения своего объекта, т.е. того, что является

предметом обмена, различают потребительский рынок, т.е. рынок товаров

потребления, и рынок ресурсов.

Рынок товаров потребления состоит из многочисленных подразделений и частей,

например из рынков продовольствия, одежды, бытовой техники и т.д.

Объектом рынка являются и

платные услуги образования, здравоохранения, культуры и т.д. Если подобные

услуги оказываются государством бесплатно, то они не являются товарными и не

образуют объект рыночных отношений.

Рынок ресурсов представляет собой крупную

часть рынка. Его участниками являются фирмы, производящие и потребляющие ресурсы.

Объектом этого рынка выступают ресурсы, предназначенные для производственного

потребления, т.е для воспроизводства.

Здесь обмен имеет две формы: а) передача ресурсов в собственность

покупателя; б) передача ресурса в пользование покупателя при сохранении

собственности на ресурсы у продавца. Примером второй формы могут служить

аренда и лизинг дорогостоящих машин, оборудования и зданий, т.е. их аренда с

последующим выкупом. На рынке реализуются подвижные и неподвижные ресурсы. К

первым можно отнести машины, оборудование, сырье, материалы, комплектующие, рабочую силу и т.п. Второй вид ресурсов не

перемещается, является недвижимым, сюда можно отнести землю, недра, здания и

сооружения. На рынке ресурсов особое место занимает труд как функция рабочей

силы, т.е. физических и умственных способностей человека. На рынке труда

подвергается купле-продаже не сам носитель рабочей силы – человек, а его труд,

который передается в распоряжение покупателя для временного использования.

Финансовый рынок – это рынок, где складываются отношения по

купле-продаже финансовых активов. Участниками его являются эмитенты (те, кто

выпускает ценные бумаги), инвесторы (те, кто их покупает и перепродает) и

различные посредники. Объектом его являются финансовые активы, состоящие из

таких ценных бумаг, как акции, облигации, сертификаты и вторичные бумаги –

деривативы. Составная часть финансового рынка – денежный рынок, где участвуют

те, кто располагает деньгами и те, кто в них нуждается. Они именуются,

соответственно, кредиторами и заемщиками.

Денежный рынок состоит из

2-х частей:

1.Рынок

денег как обычного платежного средства, имеет форму выдачи и

приобретения потребительского кредита.

2.Рынок денег как рынок

капитала. Здесь субъектами выступают владельцы денежного капитала и

предприниматели. Одни из них представляют капитал взаймы, а другие получают его за определенную плату.

Сектором денежного рынка является валютный рынок,

где иностранная валюта обменивается на национальную.

Рынок интеллектуальных

товаров –

это особый рынок, где обмениваются продукты умственного труда. Участниками

этого рынка выступают фирмы и организации, отдельные лица творческой деятельности,

предлагающие товар, а также фирмы и госучреждения, потребляющие товары. Здесь

объектами купли-продажи являются научные изобретения, технические разработки в

виде патентов и ноу-хау, лицензии, произведения литературы и искусства.

Главное назначение этого рынка – инновация, т.е. доведение новшества до

практики их применения. Это самый динамичный рынок.

Развитость рынка выражается в его емкости, которая определяется

суммой продаж и покупок, т.е. товарооборотом. Емкость рынка зависит,

во-первых, от количества и качества продуктов, услуг, уровня их товарности и,

во-вторых, от рыночных цен. Фактическая емкость рынка определяется реальным

товарооборотом, т.е. суммой продажи и покупки, исчисленной в неизменных ценах,

например, в ценах 2012 года. По своей емкости и численности участников

выделяются местный, региональный, национальный, межгосударственный и мировой

рынок.

2.4. Рыночный

спрос

Спрос на рынке

создаётся выходящим на него покупателем, а продавец в ответ на это предлагает

свой товар. Значит, на рынке встречаются спрос и предложение.

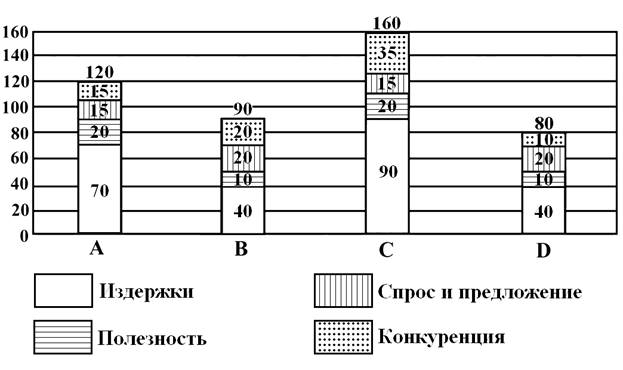

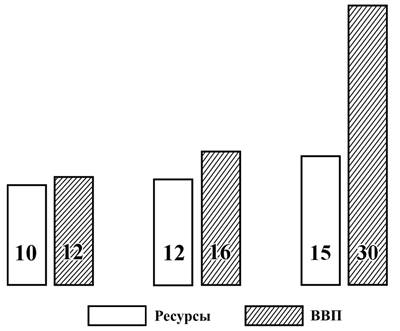

Что такое спрос? Спрос (D) – это готовность покупателя купить определенное количество товара по определенной цене. В основе спроса лежит потребность, она, выходя на рынок, превращается в спрос. Однако для этого требуется определенное количество денег, образующее покупательную способность, потому что никто товары бесплатно не даст, а на покупательную способность влияет цена товара. Итак, потребности превращаются в спрос посредством денег и цены товара.

Спрос

бывает индивидуальный и рыночный. Индивидуальным является спрос

отдельного покупателя. Со стороны каждого лица или семьи есть свой

специфический спрос, т.к. он связан с местом проживания людей, возрастом,

полом, профессией, интересами, вкусами, наличными деньгами и, конечно же, с ценами. Несомненно, спрос не может быть

одинаковым у молодых и старых, школьника и ученого, рабочего и земледельца,

здорового и больного, богатого и бедного. Люди выходят на рынок со своими индивидуальными

вкусами и предпочтениями, но на рынке много покупателей, и

поэтому наравне с индивидуальным спросом существует общий спрос или рыночный

спрос.

Рыночным

спросом

называется спрос в покупке определённого товара большинством покупателей.

Рыночный спрос —

это совокупный спрос, на него оказывает воздействие спрос всех покупателей; он

связан с количеством покупателей и ценой товара. Такую взаимозависимость

можно увидеть в приведенной таблице 2.1.

Таблица

2.1.

Рыночный спрос на картофель

|

цена |

спрос покупателя А, кг |

спрос покупателя B, кг |

спрос покупателя C, кг |

спрос покупателя D, кг |

Рыночный спрос A+B+C+D |

|

500 |

10 |

12 |

8 |

9 |

39 |

|

1000 |

10 |

11 |

8 |

7 |

36 |

|

1500 |

8 |

10 |

6 |

6 |

30 |

|

2000 |

6 |

8 |

5 |

5 |

24 |

|

2500 |

4 |

6 |

3 |

3 |

16 |

|

3000 |

0 |

2 |

1 |

1 |

4 |

Из

таблицы 2.1. видно, что при разных ценах каждый покупатель предъявлял спрос

по-разному, и это зависело от его покупательской способности. Здесь из

различного индивидуального спроса образовался рыночный спрос.

Спрос, будь он индивидуальный или рыночный,

зависит от множества факторов.

Рассмотрим

основные из них:

1. Полезность

товара – это свойство товара удовлетворять потребности. Чем выше

полезность товара, тем выше спрос на него, и наоборот. Помимо единичной удовлетворённости одним товаром существует и общая

удовлетворённость при потреблении совокупности товаров, которая воздействует

на состояние рынка.

Общая полезность — это удовлетворённость при

потреблении нескольких видов товаров. Сюда относятся, например,

полезность продовольствия, одежды, жилья, культурно-бытовых услуг,

вместе взятых.

Полезность может быть высокой, а затем снижаться –

и соответственно этому будет изменяться спрос. Именно поэтому можно сказать,

что полезность бывает предельной.

Предельной полезностью называется

полезность каждого дополнительно приобретённого товара. Полезность

каждого дополнительно приобретённого товара бывает меньше, чем полезность ранее

приобретённого, так как полезность снижается в зависимости от насыщения

потребности. Разумеется, покупка первой рубашки очень полезна для покупателя,

вторая уже менее полезна, третья еще менее полезна, а пятая вообще бесполезна,

так как покупатель одет достаточно, и у него нет необходимости покупать дополнительную

рубашку.

Существует закон понижающейся полезности

товара, в соответствии с которым удовлетворённость от потребления каждого последующего

приобретённого товара имеет склонность снижаться, так как с

повышением уровня потребления происходит его насыщение.

Вернемся

к примеру с рубашками. Покупатель от первой рубашки получает полезность 6

единиц, от второй – 5 единиц, от третьей – 3 единицы, от четвёртой – 1 единицу,

и, наконец, полезность пятой равна 0, поскольку он уже одет, как следует. Полезность от общего потребления равна 15 единицам (6+5+3+1=15), однако

она снижается от 6 до 1 и затем приравнивается к нулю.

Закон понижающейся полезности указывает на то, что

с увеличением товаров и насыщаемостью рынка спрос на товар снижается. С учётом

этого, вместо товаров с низкой полезностью необходимо производить товары с

более высокой полезностью.

2. Цена товара: поскольку она влияет на

покупательскую способность, постольку воздействует на спрос. Чем ниже цена,

тем выше спрос, и наоборот. Цена влияет на перемещение спроса. Существуют взаимозаменяемые товары,

которые удовлетворяют одинаковые потребности. Рост цены на один из них вызывает

рост спроса на другой. Рост цены такси вызывает рост спроса на автобус. Есть

парные, взаимодополняющие друг друга, товары, такие как кофе и сахар. Изменение

спроса на один из них под влиянием цены меняет цену и спрос дополняющих их

товаров. Например, изменение спроса на автомобиль сопряжено с изменением

спроса на бензин, запчасти и автоуслуги.

3. Величина доходов. Если денежные доходы

покупателя меняются при неизменности цен, то происходят сдвиги в спросе вверх

или вниз, т.к. меняется покупательская способность. Динамика доходов меняет

спрос в зависимости от характера товара. Есть товары первой необходимости,

спрос на которые сохраняется или даже растет при уменьшении доходов. Например,

спрос на хлеб не уменьшится независимо от доходов, т.к. это самый необходимый

продукт, здесь спрос может расти за счет сокращения покупки других продуктов. Спрос

на престижные товары растет даже быстрее, чем рост доходов, т.к. они

являются модными. Примером может служить спрос на мобильные телефоны.

4. Вкусы покупателей. Вкусы строго

индивидуальны. Они вызывают различные предпочтения, в том числе, при

неизменности других факторов спроса. Вкусы субъективны и зависят от самого

покупателя, но они меняются под влиянием привычек, моды и рекламы. И это, безусловно,

вызывает изменения в спросе.

5. Ожидания покупателей. Они состоят из

ожидания изменения доходов и цены. Если ожидается рост доходов, то появится

спрос на ранее не приобретенные из-за дороговизны товары. Если ожидается

снижение цен, то спрос откладывается на будущее. Если ожидается рост цен,

будущий спрос переносится вперед. Например, в ожидании роста цен на овощи в

зимнее время, растет спрос на них в осеннее время, т.к. производится их запас.

6. Численность покупателей. Чем больше

покупателей, тем больше рыночный спрос.

Спрос вызывается и рекламой:

чем активнее реклама, тем сильнее спрос.

Спрос

бывает различным. По своему характеру существуют спрос нормальный и ажиотажный,

реализованный и отложенный, нежелательный и т.п.

2.5. Закон спроса

Из перечисленных выше факторов главным является цена

товаров, а её влияние на спрос выражается в рыночном законе спроса.

Закон спроса

означает, что рыночный спрос меняется обратно пропорционально цене, т.е. цена и

спрос меняются разнонаправленно.

Согласно этому закону, рост цены снижает спрос, а

снижение повышает его (при условии неизменности других факторов, влияющих на

спрос, с которыми мы ознакомились выше).

Для выяснения взаимосвязи цены и спроса

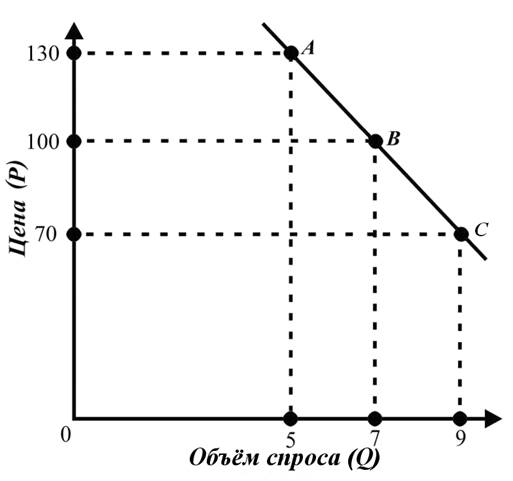

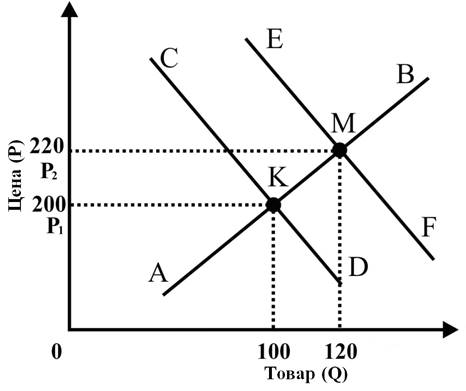

проанализируем график (рис.2.1.):

Рис. 2.1.

Кривая спроса на товары

Как видно из графика, в точке A, при самой

высокой цене товара (130) был самый маленький спрос (5) и наоборот, в точке С, при самой низкой цене товара (70),

был самый большой спрос (9). В соответствии с графиком-иллюстрацией закон

спроса можно записать так:

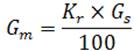

, здесь Q – объём спроса на

товар, Р – цена.

Если спрос изменяется быстрее

цены, то в этом случае спрос считается эластичным. Если же спрос

изменяется более медленно, то это — неэластичный спрос. Эти два вида

спроса можно различать при помощи коэффициента эластичности (его можно обозначить

Kf). Для нахождения

коэффициента эластичности сравниваются показатели изменения цены (Р) и спроса (выражаемого в объёме Q) во времени:

Для того,

чтобы спрос был эластичным, этот коэффициент должен превышать единицу (Kf >1). Если он меньше

единицы (Kf <1), спрос считается

неэластичным.

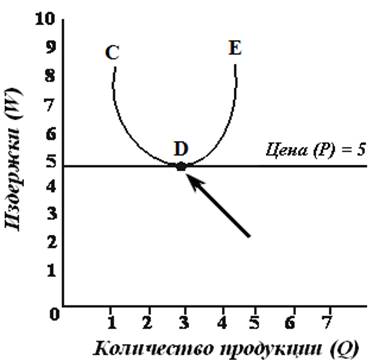

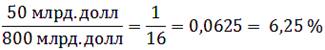

Например,

цена снизилась на 10 %, а спрос повысился на 12 %. В данном случае спрос

является эластичным, так как:

Таким образом, Kf = 1,2, то есть Kf > 1,0.

Проследим теперь эластичность спроса при повышении

цен. Товар активно реализовался на рынке, и всего было продано 100 единиц товара

по цене 10 евро. Затем цена повысилась до 12 евро. Совокупный спрос снизился со

100 до 60 штук, то есть сократился на 40 единиц. Объем прежнего спроса

составлял 1000 евро (100 х 10 = 1 000), а объём последующего составил 720 (12 х

60=720). Здесь при повышении цены на 20 % спрос снизился на

28%. Следовательно, спрос является

эластичным, так как:

.

.

Если изменение спроса

происходит медленнее по сравнению с изменением цен — это неэластичный спрос.

Например, при изменении цены на 50%, спрос изменяется на 20% . Значит он

неэластичен, так как

![]()

Здесь

Kf = 0,4 < 1,0.

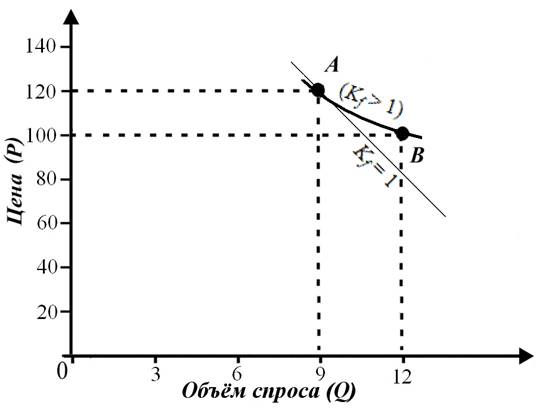

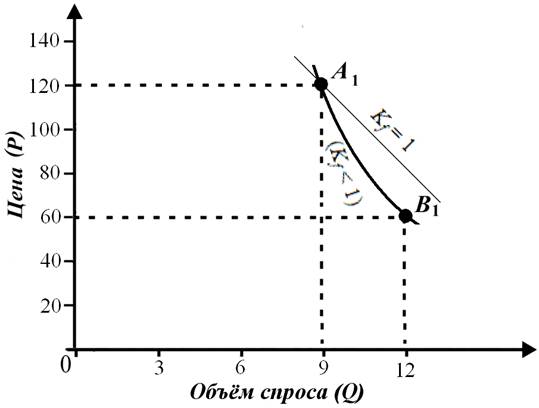

Для понимания различий в

эластичности спроса сравним графики на рисунках 2.2 и 2.3.

На первом графике (рис. 2.2.) рост цены от 100

до 120 означает снижение спроса с 12 до 9. Значит, степень изменения спроса

была значительно большей, чем изменение цены, в силу чего кривая АВ является более пологой.

На втором графике (рис. 2.3.),

аналогичное снижение спроса с 12 до 9 является небольшим по сравнению с ростом

цены вдвое (от 60 до 120), кривая А1В1

оказывается более крутой.

Рис.

2.2. Кривая эластичного спроса

Рис.

2.3. Кривая неэластичного спроса

Эластичность спроса находится

под воздействием следующих факторов:

1. Характер товаров, на которые есть спрос.

Если товар пользуется повседневным спросом и жизненно необходим, то спрос

может быть неэластичным, например, при любой цене спрос на соль или спички

остается неизменным, т.к. их покупают всегда в пределах необходимости. Если товар престижен, то

спрос на него бывает эластичным.

2. Наличие на рынке

взаимозамещаемых товаров. Изменение цены одного из них перемещает спрос на

другой, и поэтому спрос на первый товар оказывается неэластичным, а на второй

эластичным. Например, при росте цен на сливочное масло спрос перемещается на

маргарин, для которого спрос становится эластичным.

3. Емкость

рынка. От этого фактора зависит возможность замены одного товара другим.

На рынках с большей емкостью легко найти товарозаменители, перенос спроса на

них делает его эластичным.

4. Время

изменения спроса. Для краткосрочного периода времени не ощущается влияние

цены на эластичность спроса. Для продолжительного периода четко наблюдается

влияние цены на спрос. Это связано с реакцией спроса на цену, которая

происходит не сразу, а со временем.

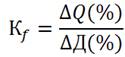

Кроме эластичности спроса по

цене, существует эластичность по доходу. Влияние дохода (далее в учебнике

обозначается буквой Д) на эластичность называется эффектом дохода.

Эластичность спроса по доходу –

это изменение спроса в связи с динамикой денежных доходов покупателей.

Понижение или повышение доходов при стабильности цен делает спрос подвижным. Для выяснения связи спроса с

доходом также может быть рассчитан коэффициент

эластичности. Коэффициент эластичности спроса по доходу – это соотношение

изменения спроса и дохода. В данном случае оценивается реакция спроса на

покупательскую способность. Известно, что при неизменности цены спрос прямо

пропорционален величине дохода, поэтому рост или снижение дохода вызывает определённое

изменение в спросе, которое измеряется коэффициентом эластичности по доходу.

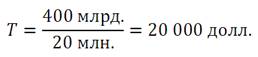

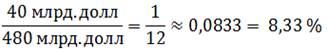

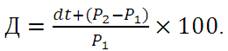

Это можно записать в виде формулы.

Соотнеся динамику спроса и доходов, получим

показатель эластичности. Например,

если при росте доходов на 10% спрос увеличивается на 15 %, то получаем

![]()

Значит, спрос эластичен, т.к. 1,5 > 1,0.

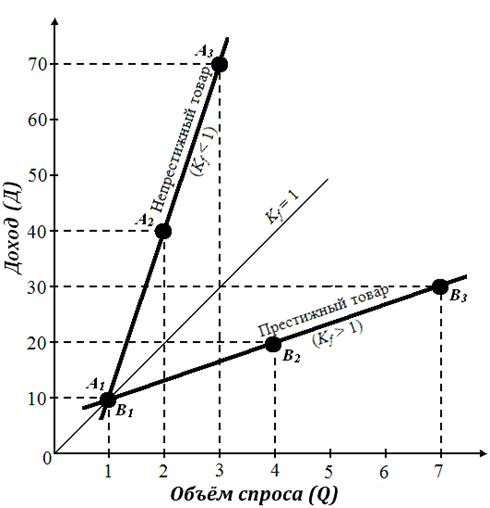

Рис. 2.4.

Взаимодействие динамики доходов и спроса

Надо заметить, что эластичность

по доходу бывает различной. Есть товары первой необходимости, которые

потребляются в меру и спрос на них не отклоняется от меры. Например, если

семья потребляет в месяц электроэнергию 180 кВт., то это определяется

мощностью используемых здесь электроприборов. Снижение цены или рост дохода в

данном случае не приводит к росту спроса на него, а повышение цен не приводит к

снижению спроса. Значит, спрос на повседневные товары первой необходимости не

реагирует на изменение цены и дохода, т.к. без них невозможно жить. В то же

время спрос на престижные товары находится под активным воздействием доходов,

т.к. он растет быстрее доходов. Взаимодействие динамики доходов и спроса можно

проследить по

графику (рис.2.4.)

На графике показано изменение

спроса двух товаров в ответ на изменение дохода, при этом один спрос эластичен

(пологая линия B1B3), а другой неэластичен

(крутая линия A1A3). Изначально, при уровне

дохода 10, спрос на оба товара был равным и составлял 1 единицу объёма (точки A1 и B1 совпадают). Далее происходило увеличение доходов. При

этом рост спроса на обычный, непрестижный товар втрое отставал от уровня

доходов (точки A2 и A3). Потребление этого товара

незачем сильно увеличивать даже при наличии средств. Рост спроса на престижный

товар, наоборот, в 3 раза обгонял доходы (точки B2 и B3). Его желают покупать в больших количествах, едва

появляется возможность.

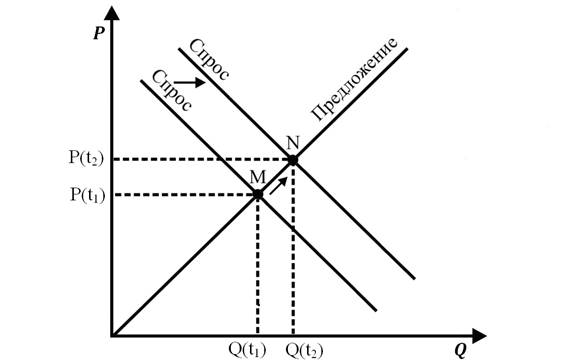

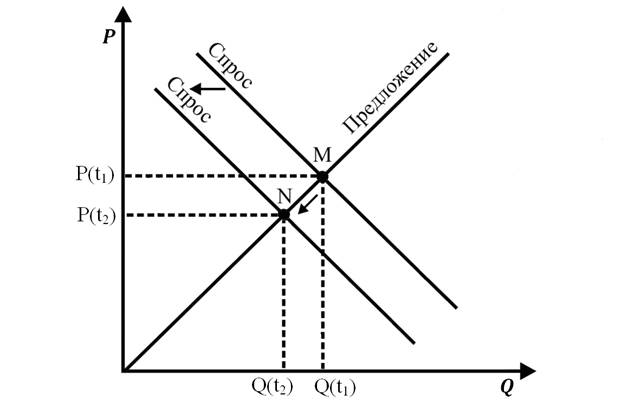

2.6. Закон

предложения. Предложение товара на рынке

На рынке навстречу спросу

всегда идет предложение.

Предложение (S) –

это представленная на рынок в определенное время и по определенной цене сумма

товаров. Оно, в отличие от спроса, выражает не покупательскую способность, а

масштаб производства. Его сумма равна количеству товаров, помноженному на цену

каждого из них. Существуют индивидуальное и рыночное предложение.

Индивидуальное предложение –

это предложение отдельного товаропроизводителя, его динамика зависит от

рыночных цен и производственных возможностей.

Рыночное предложение

– это представление на рынок определенного количества товаров по определенной

цене всеми товаропроизводителями. Его величина равна сумме индивидуальных

предложений всех производителей.

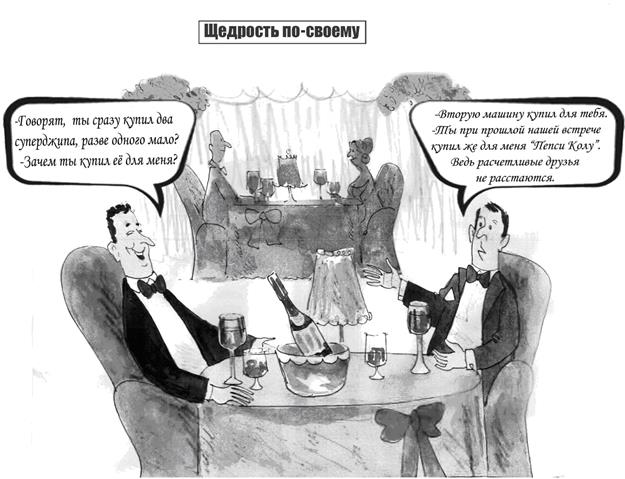

Существует закон

предложения, согласно которому предложение товаров прямо пропорциально их

цене:

![]() ,

,

Здесь Q – объём предложения товара, а P – цена.

Изменение цены меняет

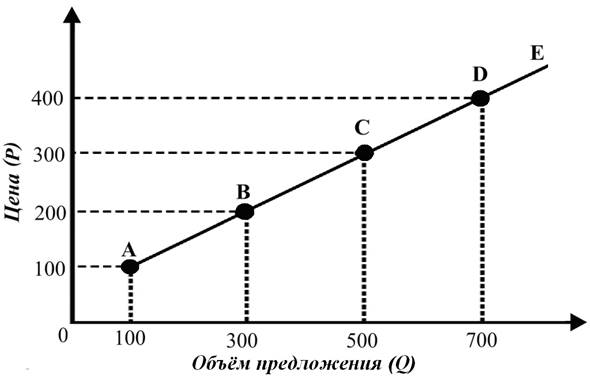

динамику предложения. Это можно проиллюстрировать с помощью графика (рис.2.5.):

Рис. 2.5. Кривая предложения товаров

На рисунке АЕ – это линия предложения, где с ростом

цен увеличивается предложение товаров. При этом предложение росло быстрее цены:

оно увеличилось в семь раз (700:100) при росте цены в 4 раза (400:100). Это

показывает эластичность предложения (Kf), которая означает изменение

предложения (выражаемого в количестве товаров Q) как ответ на динамику цен (Р), что можно записать как:

Например, при колебании цены

товара вверх на 30%, предложение возрастает на 45%, а при снижении на 10%,

предложение сокращается на 12%. В первом случае

![]()

, а во втором

![]() .

.

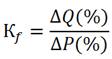

Эластичность предложения можно изобразить и графически

(рис 2.6):

Рис. 2.6. Кривая

эластичного предложения

На рисунке линия АВ – это кривая предложения. Как видно

из графика, при перемещении от точки A к точке B рост предложения (от 5 до 9 по оси Q, т.е. на 80%) происходил намного быстрее,

чем рост цены (от 500 до 600 по оси P, то есть на 20%).

Рынок приемлет эластичность

предложения, но бывает и состояние неэластичности, когда ответ предложения

цене является неадекватным. Это связано с тем, что на предложение кроме существующей

цены товара влияют и другие факторы, которые не определяются законом

предложения. Рассмотрим их по отдельности:

1.Цены

ресурсов. Они формируют издержки производства, делая товары

для производителя дешевыми или дорогими, т.е. выгодными и невыгодными; в

зависимости от этого меняется предложение.

2.Финансовые

рычаги. Налоги и финансовая помощь со стороны государства

влияют на издержки и прибыльность товаров для производителя. При росте налогов

издержки растут, а при снижении налогов они уменьшаются. Финансовая

помощь снижает издержки, а финансовые санкции их увеличивают. Все это делает выгодными

и невыгодными товары, и, тем самым, влияет на их предложение.

3.Цена товаров, предлагаемых другими

производителями как однородные, взаимоменяемые и взаимодополняющие товары.

Путем привлечения и отвлечения спроса на предлагаемый товар, она меняет объем

его поставки на рынок.

4.Вероятность

изменения цен в будущем. Если ожидается рост цен,

предложение сдерживается; если ожидается снижение цен, то оно увеличивается.

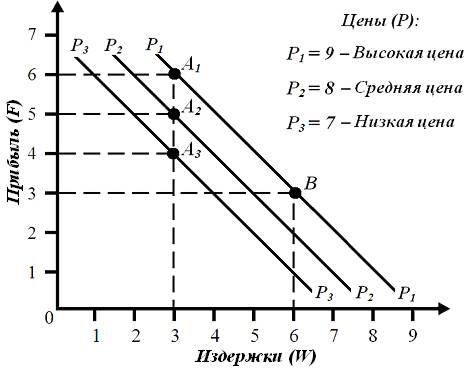

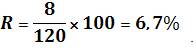

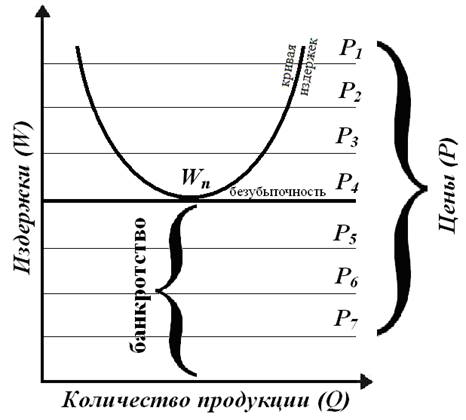

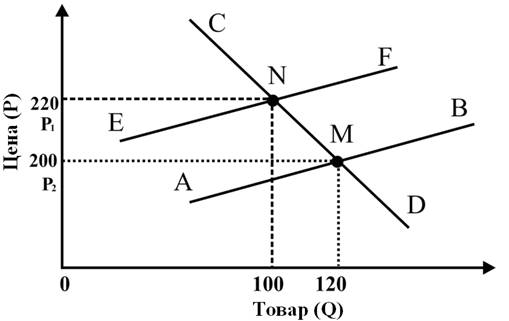

5.Производственные