ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА

1.1.

Экономика

как сфера человеческой деятельности

Экономика

является важнейшим атрибутом существования человека, так как жизнь его

немыслима без потребления благ, а потребление невозможно без производства

продуктов и услуг, их распределения и обмена. Экономика

есть средство

удовлетворения жизненных потребностей. Эти потребности весьма многообразны, но

среди них основными являются социально-экономические потребности. В широком

смысле слова всё то, что необходимо для жизни человека, является потребностями,

а социально-экономические потребности представляют собой потребности в

продуктах и услугах, необходимых не только для существования человека, но и

развития его личности и самоутверждения в обществе.

Потребности делятся на 2

группы:

1)Материальные

– это потребности в пище, одежде, обуви, в жилище, в транспорте и т.д.

2)Социальные

– это потребности в образовании, отдыхе, лечении, в культурных услугах и т.д.

Материальные

потребности первичны, так как без их удовлетворения невозможно физическое

существование человека.

Социальные потребности вторичны, они удовлетворяются потреблением

многообразных услуг, необходимых для развития личности человека. Потребности

бывают индивидуальные, групповые (корпоративные) и общенациональные.

Индивидуальные

потребности – это потребности отдельных людей и

семей. Они различаются по полу, возрасту, уровню образования, профессиональной

принадлежности, месту проживания и ментальности людей. Это делает потребности

весьма многообразными, их удовлетворение предполагает многогранную экономическую

деятельность.

Рассмотрим

компоненты экономической деятельности по отдельности:

1. Производство. Оно

представляет собой создание человеком продуктов и услуг. В связи с этим оно

подразделяется на материальное и нематериальное производство. Материальным является производство продуктов, имеющих конкретную

материальную форму, их можно различать по виду предмета, например, пшеницу

можно отличить от станка, обувь от автомашины, масло от костюма.

Нематериальное производство – это оказание различных услуг, которые не имеют

определённой материальной формы, хотя их оказывают с использованием материальных продуктов. Например,

врач лечит больного с использованием медицинских приборов и лекарств, имеющих

материальную форму, но его услуги нематериальны, имеют форму обслуживания

человека человеком. Если продукты сначала создаются, а потом потребляются, то в

сфере услуг такая очерёдность отсутствует. Здесь производство и потребление

услуг проходит единовременно. Например, производство образовательной услуги

преподавателя и её потребление студентами происходит одновременно в аудитории

или лаборатории.

В мировой практике материальное производство

включается в индустриальный и аграрный сектор, а нематериальное производство – в сектор сервиса. Произведенные продукты и услуги

имеют натуральный и товарный характер. Когда они создаются для собственного

потребления самих производителей, они являются натуральными, а когда они производятся

для продажи – являются товарными.

2.

Распределение. В процессе распределения отдельные люди и группы людей получают свою

долю в продуктах и услугах в зависимости от своего участия в их создании или в

порядке помощи одних людей другим.

3.

Обмен.

Прежде чем потреблять распределенные продукты и услуги, их необходимо

обменивать, так как они настолько многообразны, что их невозможно потреблять

непосредственно. Например, ткач получил в порядке распределения

а) Бартер.

Здесь один продукт обменивается на другой непосредственно, без участия денег.

Бартер – архаичная форма обмена, которая затрудняет нахождение нужного товара,

так как предполагает проведение десятка, а то и сотни обменных операций.

б)

Товарообмен. Здесь происходит обмен продуктов при участии

денег, то есть путём их продажи и купли. Товарообмен как прогрессивная форма

облегчает нахождение нужного продукта и снижает расходы потребления.

4. Потребление

представляет собой конечное использование продуктов и услуг для удовлетворения

потребностей, является завершающим этапом экономической деятельности. Оно

бывает натуральным и товарным. Натуральное потребление – это потребление товаров и услуг самими

производителями без акта купли-продажи. Например, фермер производит 100 тонн

пшеницы, из них 20 тонн используют на корм собственного скота и птицы. Это и

есть натуральное потребление.

Товарное

потребление – это потребление продуктов и услуг, предварительно покупаемых за деньги. В нашем

примере 80 тонн пшеницы приобретается на деньги покупателями. В данном случае

мы имеем дело с товарным потреблением.

Потребление

состоит, во-первых, из личного потребления, когда продукты и услуги

используются для удовлетворения потребностей людей, во-вторых, из производственного

потребления, когда продукты и услуги используются в самом производстве.

Независимо от того, что именно потребляется, потребление делится на частное

и совместно-общественное.

Частное

потребление – это потребление людей, предприятий и организаций. Совместное

потребление – это потребление отдельных групп или всех членов общества. В

такой форме потребляются услуги здравоохранения, образования, безопасности,

защиты окружающей среды и т.д.

1.2. Экономические ресурсы и экономический выбор

Экономика немыслима без

ресурсов. Экономические ресурсы – это все, что необходимо для производства продуктов и услуг

и доведения их до конечного потребления. Ресурсы бывают материальные,

трудовые (человеческие), финансовые (денежные) и информационные. Материальными

являются ресурсы, имеющие конкретную материальную форму и содержание. Они

делятся на 2 категории:

а)

Природные ресурсы являются даром природы человеку, включают в себя,

землю, воду, леса, полезные ископаемые, климатические условия.

б)

Ресурсы, созданные трудом человека, которые являются результатом труда.

Они включают в себя ручные орудия труда, машины, оборудование, здания,

сооружения, сырьё, электроэнергию.

Трудовые

ресурсы – это трудоспособные люди, которые в состоянии

производить жизненные блага, к ним относят население трудоспособного возраста

(16-60 лет), т.е. рабочее население.

Финансовые

ресурсы – это денежные средства необходимые для

функционирования экономики. Они обслуживают куплю-продажу ресурсов, произведенных

продуктов и услуг.

Информационные ресурсы – это информация экономического, социального,

технологического и природно-климатического характера.

Решающее значение для экономики имеют трудовые ресурсы, так

как труд человека является источником всех благ. Человек – главная

производительная сила общества и основной потребитель всех благ.

Основное противоречие экономики – это противоречие между ограниченностью ресурсов и

безграничностью человеческих потребностей. По мере роста экономики многие

ресурсы становятся редкостью, и ощущается их нехватка. Есть предел того, что

дала людям мать-природа – это запасы нефти, газа, руды и т.п. Ограниченными являются

и ресурсы, создаваемые трудом. Например, для

увеличения производства машин и оборудования нужен металл, а металл получают из руды,

запасы которой ограничены. При всем желании нельзя увеличить земельные площади,

лесные массивы. В процессе старения

населения сокращаются трудовые ресурсы, что ощущает сейчас даже самый многолюдный Китай.

Редкость ресурсов носит относительный характер, т.е.

они оказываются недостаточными

по сравнению с потребностями. В экономике есть закон возвышения

потребностей, согласно которому потребности умножаются количественно, они

постоянно обновляются: одни потребности исчезают, вместо них появляются другие

потребности. Рост потребностей обусловлен не только ростом самого населения, но и

умножением потребностей каждого человека. Опережающий рост потребностей по

сравнению с ресурсами делает ресурсы

редкостными.

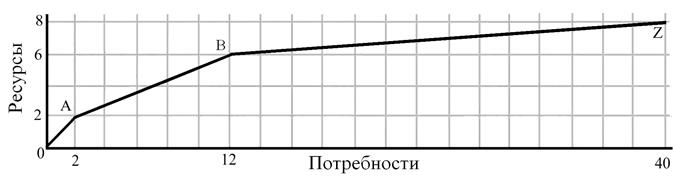

Для понимания этого проанализируем график (рис 1.1.).

Рис. 1.1. Соотношение потребностей и

ресурсов

Как видно из графика, в точке А потребность и ресурсы совпадали, начиная с точки В возникает недостаток ресурсов

(6<12), и это достигает своего апогея в точке Z. Если сначала было равенство 2=2, то в последующем оно

превратилось в неравенство 8<40, когда потребности увеличились в 20 раз

(40:2), а ресурсы – в 4 раза (8:2). Удовлетворение

потребностей при недостатке ресурсов достигается путем экономии ресурсов на

единицу потребностей или увеличением удовлетворенности потребностей на единицу

ресурсных затрат. Здесь достигается снижение ресурсоемкости удовлетворения растущих

потребностей.

Главный вопрос экономики: что, сколько, для кого и какими затратами производить.

Этот вопрос решается в соответствии с правилом альтернативного экономического

выбора, согласно которому для удовлетворения потребностей ограниченные

ресурсы используются с наибольшей экономической выгодой.

Таблица 1.1

Альтернативный выбор производства на

предприятии

|

Производство мини-трактора, шт |

Производство мотоблока, шт |

Прибыль от выбора |

Потеря прибыли от отказа |

||||

|

мини-трактора |

мотоблока |

всего |

мини- трактора |

мотоблока |

всего |

||

|

50 |

0 |

10 |

0 |

10 |

0 |

12,0 |

12,0 |

|

45 |

10 |

9 |

1,2 |

10,2 |

1,0 |

10,8 |

11,8 |

|

40 |

20 |

8 |

2,4 |

10,4 |

2,0 |

9,6 |

11,6 |

|

35 |

30 |

7 |

3,6 |

10,6 |

3,0 |

8,4 |

11,4 |

|

30 |

40 |

6 |

4,8 |

10,8 |

4,0 |

7,2 |

11,2 |

|

25 |

50 |

5 |

6,0 |

11,0 |

5,0 |

6,0 |

11,0 |

|

20 |

60 |

4 |

7,2 |

11,2 |

6,0 |

4,8 |

10,8 |

|

15 |

70 |

3 |

8,4 |

11,4 |

7,0 |

3,6 |

10,6 |

|

10 |

80 |

2 |

9,6 |

11,6 |

8,0 |

2,4 |

10,4 |

|

5 |

90 |

1 |

10,8 |

11,8 |

9,0 |

1,2 |

10,2 |

|

0 |

100 |

0 |

12,0 |

12,0 |

10,0 |

0 |

10,0 |

К выбору прибегают все участники экономики, но по-разному, исходя

из собственных экономических интересов и возможностей. Выбор всегда носит

альтернативный характер, т.е. из множества вариантов экономических действий,

отбирается наиболее выгодный. При альтернативности происходит отказ от одной

деятельности и предпочтение другой. Это сопряжено с платой за выбор. Таковой

является выгода от отказанного, что выступает издержками упущенных

возможностей. Например, выпуск товара А давал прибыль в сумме 100 долларов,

при отказе от него эта сумма теряется, но при производстве товара Б прибыль

составляет 120 долларов. Значит это экономически выгодно, так как 120>100.

Для понимания сути альтернативного выбора проанализируем табл. 1.1.

Из данных таблицы

1.1 видно, что переход от производства мини-трактора к производству мотоблоков

был выгодным, т.к. отказавшись от прибыли в 10 единиц, предприятие получило 12

единиц прибыли, то есть выгода составила 2 единицы.

При выборе происходит перераспределение ресурсов в предпочтительную

деятельность.

Используемые в производстве экономические

ресурсы образуют факторы производства. Таковыми являются природа, труд человека, капитал,

предпринимательская способность и информация. Природа

как фактор является естественным условием производства. Под сильным влиянием этого фактора находится

добывающая промышленность и сельское хозяйство, где производство носит естественно-экологический

характер. Природная среда может влиять на производство как положительно, так и

отрицательно.

Труд – главный фактор производства, он является результатом

реализации рабочей силы (как совокупности физических и умственных способностей

человека создавать материальные и духовные блага). Рабочую силу называют личным

фактором производства, т.к. труд приводит в движение материально-вещественные

факторы, которые состоят из природных материалов, машин, оборудования,

сооружений, сырья и энергии. То, что обрабатывается и превращается в продукт,

является предметом труда. Труд с помощью орудий воздействует на предмет,

преобразует его в продукт. Орудия, предмет и производственные помещения

образуют средства производства.

Капитал – фактор производства, состоит из функционирующих

средств производства, т.е. из совокупности орудий и предметов труда, зданий и

сооружений, составляющих общие материальные условия производства.

Предпринимательская способность

воплощается в труде, но здесь труд имеет особый характер: он является не

исполнительным трудом, а трудом по управлению производством. Такой труд преимущественно

носит умственный характер, но вовлечён в создание продуктов.

Информация

как фактор производства может быть научно-технической, социально-экономической

и политической, образуя банк данных, используемых

в экономике. Опираясь на неё, производство перестраивается, осваивает новое и,

тем самым, становится инновационным,

получает импульс развития. Производство есть соединение личного и

вещественного факторов, это происходит двумя способами:

1) Непосредственное

соединение, когда собственник вещественных факторов

и носитель труда выступают в одном лице. Здесь собственник рабочей силы

соединяет свой труд с принадлежащими ему самому вещественными факторами.

2)

Опосредованное соединение. Здесь труд соединяется с чужими

средствами производства. Если на семейном предприятии свой труд соединяется со

своими же средствами производства, то на предприятии, нанимающем рабочую силу,

труд одного человека соединяется

с факторами производства, принадлежащими другому.

По

характеру созданных продуктов и услуг различают натуральное и товарное

производство. Натуральное – это производство для собственного потребления.

Товарное производство – это производство не для себя, а для продажи на рынке. Те, кто поставляют на рынок товар (предприятия,

хозяйства, отдельные люди), называются товаропроизводителями. Созданные товары,

с одной стороны, имеют полезность, т.е. способны удовлетворить те или иные потребности

человека, а с другой стороны они обладают свойством обмениваться на иные

товары. По предназначению продуктов и услуг различаются производство предметов

потребления и средств производства, т.е. ресурсов. Предметы потребления

создаются для удовлетворения личных потребностей людей, а средства производства

– для удовлетворения производственных потребностей, т.е. потребностей в сырье,

материалах, в энергии, машинах, оборудовании и т.п.

1.4.

Эффективность, предел и масштабность производства

Произведенные продукты и

услуги характеризуют полученный эффект. Соизмерение его с затратами ресурсов

означает эффективность производства. Эффективность производства – не

что иное, как полученные результаты в расчете на единицу затрат или же затраты

на единицу результатов. Возьмем гипотетический пример. Потрачено на производство

500 единиц ресурсов, а полученный результат – 1000 единиц. В данном случае на

единицу затрат получено 2 единицы результата (1000:500=2) или же на единицу результата

потрачено 0,5 единиц ресурсов (500:1000=0,5).

Эффективность есть результат

производительности труда.

Производительность труда – это затраты рабочего

времени на единицу продуктов и услуг или же количество товаров и услуг,

созданных на единицу рабочего времени. Уровень и динамика роста производительности

характеризует эффективность производства. Приведем пример. На предприятии один

работник за 7-часовой рабочий день производил 10 единиц товаров на сумму 140

долларов, а в расчете на час рабочего времени – на 20 долларов (140:7=20). Это

значит, что работник на производство единицы товара потратил 42 минуты

(7х60:10), что равносильно 8,4 доллару (20х42:60=8,4).

Производительность

труда – это максимизация результатов производства при минимизации

затрат. Объем производства прямо пропорционален уровню производительности труда и численности работающих. Значит, чем выше производительность

труда и чем больше людей работают, тем больше объем производства. Можно

различать следующие виды производительности труда:

1. Индивидуальная

– отдельного работника.

2. Корпоративная

– группы, коллектива работников.

3. Секторальная

– отдельных отраслей или группы отраслей.

4. Общественная

– на уровне национальной экономики отдельных стран.

Независимо от этих различий, производительность труда имеет общие факторы

роста, к числу которых относятся научно-технический прогресс, качество

личного фактора производства, благоприятность природных условий, экономическое

стимулирование труда. Эти факторы действуют в совокупности, но в конкретных

условиях один из них может быть преобладающим. В современном высокоразвитом

производстве за счет научно-технического прогресса обеспечивается 2/3 роста

производства.

Производительность

труда – это не только фактор роста производства, но и главное условие роста

благосостояния народа, поскольку она обеспечивает рост производства

потребительских товаров, экономию рабочего времени, увеличивая свободное время

людей. Высокая производительность труда

повышает цену времени для людей, т.к. за единицу рабочего времени можно хорошо заработать, а

за единицу свободного времени можно получить много наслаждений.

Возрастание потребностей требует

производить больше, но недостаток ресурсов это ограничивает. Дополнительное

производство с учетом потребностей и ресурсов является целесообразным до тех

пор, пока снижаются затраты на него. Когда затраты начнут расти, дополнительное

производство станет затратоемким, следовательно неэффективным. Дополнительно

произведенный продукт называется маргинальным.Зависимость производства от количества и качества факторов

определяется его функцией. Как известно, такие личные факторы, как количество

и качество труда, определяют трудоёмкость производства. Средства

производства как капитал определяют его капиталоёмкость. Труд и капитал

– взаимозаменяемые, так как взаимозаменяемыми являются работники и машины. При

достаточности капитала дополнительный труд дает маргинальный продукт, и

наоборот, при нехватке капитала этот продукт не получится, – то же самое

происходит при достаточности и недостаточности труда. Например, если на

производстве имеется 10 станков, на них могут работать 10 человек, а не 12.

Если станков 12, а работников 10 человек, 2 станка будут простаивать. Для понимания

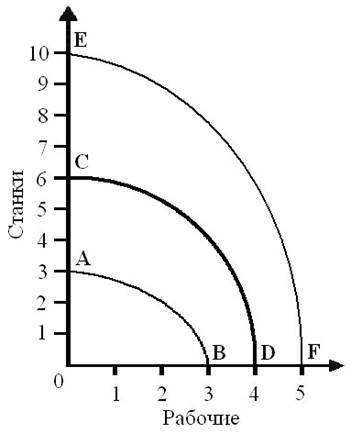

влияния факторов на предел производства, рассмотрим график (1.2.).

Рис. 1.2. Соотношение факторов

производства

На рисунке 1.2.

приведены три случая. В первом случае (линия АВ) на одного рабочего в среднем приходится один станок, при

возможном использовании 1,5 станка. Во втором случае (линия СD) на одного рабочего приходится в среднем 1,5 станка, что соответствует

возможности их использования. В третьем

случае (линия EF) на одного рабочего приходится 2 станка. В первом и

третьем случаях есть нехватка станков и рабочих. Во втором случае соотношение станков и

рабочих оптимально.

Для оптимизации их

соотношения в первом случае необходимо увеличить численность станков, а в

третьем – численность рабочих. Только так можно выйти из пределов

производства.

Предел производства носит переменный характер: то возникает, то

исчезает.

В экономике существует закон снижения

результатов производства. Согласно этому закону, при росте одного фактора

производства и неизменности других возникает такое положение, в котором дополнительно

привлеченный фактор сопровождается сокращением объема производства. Это выражается в предельной

производительности труда, когда дополнительный труд дает меньше продукции

по сравнению с предыдущим. Для понимания данного закона проанализируем

табл.1.2.

Таблица 1.2.

Динамика дополнительного урожая в фермерском хозяйстве

|

При неизменности посевной площади |

При неизменности труда |

||||

|

количество труда |

полученный урожай |

дополнитель-ный урожай |

посевная площадь |

полученный урожай |

урожай с дополнительной площади |

|

2 |

400 |

400 |

5 |

1000 |

1000 |

|

4 |

600 |

200 |

10 |

1500 |

500 |

|

6 |

640 |

40 |

15 |

1680 |

180 |

|

8 |

660 |

20 |

20 |

1800 |

120 |

|

10 |

670 |

10 |

25 |

1880 |

80 |

Согласно

данным таблицы, при неизменности посевных площадей вовлечение в хозяйство

дополнительного труда (работающих) привело при общем росте валового урожая

(670>400) к уменьшению дополнительного урожая (10<200), что было результатом

избытка труда и недостатка посевных площадей. Согласно той же таблице, при

неизменности труда увеличение посевных площадей привело к тому, что в ходе

роста валового урожая (1880>1000) дополнительный

урожай снизился (80<1000). Это было результатом нехватки труда. Значит, при нарушении

оптимального соотношения факторов происходит сокращение дополнительного

продукта, а при восстановлении его – происходит рост продукта.

Масштаб производства характеризуется количеством и качеством

произведенных продуктов и услуг, что оценивается в денежной форме. Он зависит

от вовлеченных в производство ресурсов и эффективности их использования. Для

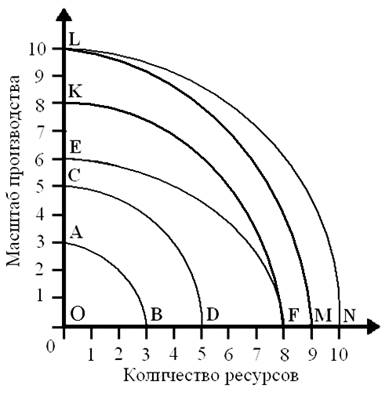

примера рассмотрим зависимость масштаба от количества ресурсов (рис 1.3.).

На рис. 1.3. видно, что на линии АВ и СD масштаб

производства соответствует ресурсам, при этом OA = 3 и ОB = 3, т.е. OA = OB; OC= 5 и OD = 5, т.е.

OC = OD. На линии

ЕF масштаб при текущих ресурсах оказался малым,

поскольку OE = 6, а OF = 8, т.е. OE < OF. На линии KF ресурсы и масштаб снова соответствуют друг другу: OK = 8 и OF = 8, тем

самым OK = OF. Затем масштаб увеличился при экономии ресурсов,

быстрее ресурсов, что иллюстрирует линия LM: OL = 10 >

Рис. 1.3. Соотношение

ресурсов и масштаба производства

Предел масштаба определяется его эффектом, т.е. конечным результатом

производства, который бывает положительным или отрицательным. О положительном

эффекте говорят в двух случаях:

1. При

постоянном эффекте, т.е. когда рост результатов совпадает с ростом вовлеченных

ресурсов. Например, оба одинаково увеличиваются в 1,2 раза.

2.Когда

рост результатов превышает рост вовлеченных ресурсов. Например, результат

увеличивается в 1,5 раза при росте ресурсов в 1,2 раза.

Отрицательный эффект имеет

место, когда при неизменности или росте ресурсов результат снижается.

Выбор масштаба зависит,

во-первых, от величины эффекта, во-вторых, от его ресурсоёмкости. Оптимальным

считается такой масштаб, который позволяет достичь наибольшего результата с наименьшими затратами. Масштаб производства

меняется во времени. Если сейчас эффективным является масштаб производства,

обозначенный N, то со временем таковым может

стать масштаб N+n, а в последующем – N–n. Если в одном секторе

эффективным является крупное производство, то в другом – среднее, а в третьем

– малое.

1.5. Воспроизводство. Экономический потенциал

Производство постоянно развивается, что необходимо

для удовлетворения растущих потребностей.

Воспроизводством называется постоянное возобновление и повторение

производства. Оно неизбежно в силу того, что растущие потребности необходимо

постоянно удовлетворять. Люди не могут жить ни одного дня, не потребляя блага,

и поэтому их надо создавать непрерывно. Воспроизводство бывает трояким:

1.Простое воспроизводство

– повторение производства при неизменности объема произведенных продуктов и

услуг. Оно само по себе не позволяет увеличить потребление, так как невозможно

потреблять больше произведенного.

2.Расширенное воспроизводство

означает увеличение объема произведенных продуктов и услуг. Оно достигается,

во-первых, путем увеличения привлеченных ресурсов, во-вторых, путем их рационального

использования. Расширенному воспроизводству характерна растущая динамика его

масштаба. Если обозначать масштаб как Q, то расширенное воспроизводство дает

следующую динамику: Q1 < Q2 < Q3 < Q4 < … Qn .

3.Суженное воспроизводство

– это уменьшение объема производимых продуктов и услуг. Оно имеет место

временами, в случаях техногенной и природной катастрофы, экономических кризисов

и военных действий. Например, на Украине в силу гражданской войны в 2014 году наблюдалось

суженное воспроизводство, т.к. производство сократилось абсолютно.

Экономический потенциал – это возможности

производства продуктов и услуг в определенное время. Он зависит от количества и

качества ресурсов, от производительности

труда и от

действенности экономических стимулов. Различаются 2 вида потенциала:

1)Достигнутый потенциал.

Это – реальные возможности производства. Он оценивается объемом производства на

душу населения. Например: в 2014 году в мире было произведено товаров и услуг

на душу населения на сумму около 10500 долларов США.

2)Будущий потенциал

состоит из существующего и резервного. Часть располагаемых ресурсов не

используются, они составляют ресурсы будущего. К числу их относятся

невовлеченные в оборот природные ресурсы, неиспользуемые сейчас производственные

мощности в виде машин, оборудования, трудовых ресурсов, научно-технические разработки.

Чем выше

экономический потенциал, тем больше национальное богатство. Национальное

богатство

– это существующие на определенное время материальные и духовные блага,

которые являются национальным достоянием. Такое богатство состоит из природных

ресурсов, машин, оборудования, сооружений, трудоспособного населения, знаний,

навыков и опыта людей, накопленной информации, произведений литературы и

искусства. Оно – результат накопления, потому что потребленные блага исчезают

бесследно, а накопленные остаются для будущих поколений.

Национальное богатство в

материально-вещественном отношении состоит из двух частей:

1. Богатство

как дар природы – сами природные ресурсы.

2.Богатство,

созданное трудом – богатство, накопленное в

процессе воспроизводства. Богатство создается, используется и восполняется. Это

называется его оборотом. Например, изношенные машины и оборудование

заменяются новыми; здания и сооружения не только строятся, но и восстанавливаются;

пополняются знания, опыт и информация.

Оборот составных частей богатства происходит по-разному. Товары

длительного пользования, машины и оборудование, энергозапасы быстро

обновляются, а здания и сооружения служат долго. Например, машины и оборудование

заменяются быстро, электростанции, каналы, водохранилища, порты, автомобильные

и железные дороги служат столетиями. Они восстанавливаются, но не обновляются

так же быстро, как машины и оборудование. Часть природных богатств вообще не

восстанавливается: например, полезные ископаемые; другая воссоздается:

например, леса, плодородие почвы.

По срокам использования национальное богатство делится на два типа:

1. Богатство,

которое служит одному или нескольким поколениям людей (здания и сооружения),

но при этом воспроизводимо.

2.Богатство,

которое служит многим поколения людей (исторические памятники архитектуры,

исторические находки, произведения искусства и литературы), но при этом не

воссоздаётся.

Типы экономики

– это общие материально-технические и социально-экономические условия, при

которых решается основной вопрос экономики. В материальном плане к ним

относится способ использования природных ресурсов, уровень техники и технологии

производства, характер рабочей силы. В социально-экономическом плане типы

экономики определяются, исходя из собственности, которая представляет собой

форму присвоения факторов производства и созданных благ. Собственность

есть, во-первых, отношение человека к благам, во-вторых, отношение людей к присвоению

благ. Собственность делает блага своими или чужими. Существуют собственники

средств производства, собственники рабочей силы; в зависимости от

располагаемой собственности задаётся распоряжение созданными продуктами.

Собственность бывает частной (индивидуальной и корпоративной), групповой

– кооперативной и государственной. Важным признаком типа экономики является

экономический механизм, т.е. совокупность рычагов, обеспечивающих развитие

экономики. Ядром этого механизма является стимулирование людей. При

определении типов экономики учитывается и экономическая политика, которая

представляет собой не что иное, как намерения и действия участников экономики.

Словом, при выделении одного типа экономики от другого главенствующими являются

их социально-экономические параметры.

Существует

три типа экономики: традиционная, рыночная и тоталитарно-плановая.

Традиционная

экономика – это такая экономика, которая основывается

на весьма неразвитых факторах производства, широком использовании даров природы,

преимущественно натуральном производстве и неразвитом денежном обращении. Здесь существуют

архаические экономические отношения в форме традиций. Традиционной экономике

характерен автаркизм, т.е. замкнутость, и консерватизм, который состоит в

невосприимчивости к новациям.

Традиционная

экономика – самая древняя, существовала тысячелетия; ее пережитки встречаются у

племён, живущих в отдаленных джунглях.

Рыночная

экономика, приходящая на смену традиционной, основана

на товарно-денежных отношениях и частной собственности, на машинном

производстве и высокой производительности труда.

Рыночная

система – это либеральная экономика, она предусматривает свободу деятельности

при альтернативном выборе.

Тоталитарно-плановая

экономика – это огосударствленная экономика,

основанная на общественной собственности и централизованном планировании. Эта

экономика исключает частную собственность и инициативу, носит антирыночный

характер, обеспечивает равенство материально необеспеченных людей. Здесь экономические

стимулы очень слабы, предпочитаются моральные стимулы.

В

плановой системе основной вопрос экономики решается плановыми государственными

средствами. Единый план распределяет факторы производства, определяет объем и

структуру производства. Государственный план считается законом, никто не имеет

права отступить от него. Плановая экономика – это дефицитная экономика. Она

утверждается путем революционного, насильственного уничтожения рыночной

системы.

Типы

экономики сменяют друг друга, когда исчерпываются внутренние потенциалы их

развития. Так произошла смена традиционной экономики на рыночную; возврат

от плановой экономики к рыночной в странах СНГ и Восточной Европы. В силу своих

преимуществ в решении основного вопроса экономики рыночная экономика

утвердилась везде и всюду, приобрела глобальный характер.

1.7.

Переход к рыночной экономике. Смешанная экономика

Существуют

основные пути перехода к рыночной экономике:

1. Классический

путь – это путь стран Европы, где традиционная

экономика трансформировалась в рыночную путем медленной эволюции, на

протяжении более чем 300 лет.

2.Путь

освободившихся от колониального ига стран Азии, Африки

и Латинской Америки. Здесь традиционная экономика, сохранявшаяся в

колониальную эпоху, путем реформ трансформируется или уже трансформировалась в

независимую рыночную экономику, при этом используется накопленный опыт рыночных

преобразований.

3.Путь

молодых независимых республик, возникших на

развалинах социалистической системы. Здесь трансформация плановой системы в

рыночную происходит не путем революционной ломки, а эволюционным путем, т.е. методом

постепенных и поэтапных экономических реформ. В рамках этого пути произошел

переход Узбекистана к рыночной экономике. Узбекская модель перехода к рынку

была собственной и основывалась на пяти нижеследующих принципах:

1) преимущество

экономики над политикой;

2) государство

как главный реформатор экономики;

3) приоритетность

законов и их соблюдение;

4) активная

социальная политика;

5) переход

к рыночной экономике идет постепенно, поэтапно, без социальных потрясений.

Рыночная

экономика обладает свойством самосовершенствования и переходом на качественно

новый этап развития, о чем свидетельствует формирование смешанной экономики

в развитых странах. Смешанная экономика – по существу рыночная, но

цивилизованная. Ей характерны следующие черты:

1)Высокий научно-технический уровень

производства, достижение небывалого ранее уровня производительности труда,

что обеспечивает изобилие качественных товаров на рынке.

2)Сочетание рыночного механизма с

государственным регулированием экономики, совершенствованием этого механизма

при активном участии государства.

3)Демократизация собственности и диффузия

ее среди населения, когда собственниками становится широкий круг людей.

4) Появление народных предприятий, т.е.

предприятий, принадлежащих самим работникам.

5) Развитие малого бизнеса, что расширяет

круг лиц, использующих собственный труд и капитал во имя собственного благополучия.

6) Широкие масштабы социального партнерства,

что снижает накал социальных конфликтов.

7)Усиление социальной ориентации экономики,

т.е. обеспечение устойчивого роста благосостояния населения.

8) Масштабность меценатства, т.е.

благотворительной деятельности богатых людей, доведение до минимума

численности бедных людей и преобладание людей среднего достатка.

Вышеуказанные черты в разных экономиках

существуют в различной степени. Многие из них наблюдаются в высокоразвитых

странах, отдельные из них – в других странах.

1.Экономика

– важнейшая сфера человеческой деятельности, функцией которой является

удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей. Она охватывает

собой производство, распределение, обмен и потребление.

2. Главным противоречием любой экономики является

противоречие между ростом потребностей и недостаточностью ресурсов для их

удовлетворения. Оно определяет основной вопрос экономики, а именно: что

производить, как производить, для кого производить? Способом решения данного

противоречия является альтернативный экономический выбор.

3.Экономика

начинается с производства, где создаются продукты и услуги, что немыслимо без

экономических ресурсов, которые становятся факторами производства, и играют в

нем различную роль.

4.Созданные

трудом продукты и услуги имеют натуральную и товарную форму. Они распределяются

и путем обмена доводятся до потребления. Обмен происходит в виде бартера

(прямой безденежный обмен) и товарообмена, в котором участвуют деньги.

5.Эффект – это полученный результат

производства, а эффективность – это соизмерение результатов с затратами. Труд

– главный фактор производства, и уровень его производительности определяет

эффективность.

6.Высокая эффективность производства

маргинального продукта возможна при оптимальном соотношении факторов производства,

а при отходе от оптимальности дополнительное производство становится

невыгодным, что создает его предел. Эффективностью определяется и масштаб

производства, который выражается в предельном объеме производства, при котором

затраты имеют тенденцию к снижению.

7.Постоянное

повторение и возобновление производства является воспроизводством, которое

бывает простым, расширенным и суженным. Стабильность экономики характеризуется

наличием расширенного воспроизводства.

8.Производственные

возможности являются экономическим потенциалом, от которого зависит

национальное богатство. Богатство как результат накопления воспроизводится,

т.е. создается, используется и восполняется.

9.Существует

три типа экономики: традиционная, рыночная и тоталитарно-плановая, которые отличаются,

главным образом, способами решения основного вопроса экономики. Среди них рыночная

экономика оказалась наиболее перспективной и поэтому стала глобальной. Она

обладает способностью к саморазвитию и самосовершенствованию и тем самым приобретает

черты смешанной экономики.

Ключевые понятия:

Экономика, потребности,

производство, распределение, обмен, бартер, товарообмен, потребление,

экономические ресурсы, основное противоречие экономики, закон возвышения

потребностей, главный вопрос экономики, экономический выбор, факторы производства,

товаропроизводители, эффективность, производительность труда, закон снижения

результатов производства, предельная производительность труда, масштаб

производства, экономический потенциал, воспроизводство, национальное богатство,

оборот, традиционная экономика, рыночная экономика, тоталитарно-плановая

экономика, смешанная экономика.