ГЛАВА 5. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ

РОСТ

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

5.1. Кругооборот в национальной экономике

В предыдуших главах мы рассмотрели экономику на её первом уровне, а именно – микроэкономику.

Теперь перейдем к изучению экономики на втором уровне, т.е. к макроэкономике. Макроэкономика

есть национальная экономика отдельных стран, которая представляет собой

совокупную экономическую деятельность всех субъектов экономики в

национально-территориальных границах. Национальных экономик множество, их

сейчас в мире насчитывается около 200. Национальная экономика имеет

следующие характеристики:

1.Все

экономические ресурсы, товары, услуги и накопленные богатства является общенациональным

достоянием, т.е. принадлежат всем независимо от их национальности,

вероисповедания и социальной принадлежности. Они присваиваются в рамках многообразных

форм собственности.

2.Национальная

экономика независима, служит национальным интересам, обеспечивая

национальную независимость в материальном и финансовом отношении, повышение

благосостояния народа.

3. Национальная

экономика не замкнута национальными рамками, она открыта для внешнего

мира, опирается на внешние связи и взаимовыгодное сотрудничество.

4. Национальная

экономика имеет собственную границу и средство самозащиты от

внешних угроз. Национальную экономическую границу образуют такие средства как

таможенная служба и национальная валюта – единственное платежное средство,

обслуживающее

экономический оборот.

5. В национальной экономике воплощаются национальный менталитет, взгляды на экономическую

деятельность, национальные традиции, склонности, привычки, обычаи и

накопленный опыт.

Национальные экономики

структурно являются индустриальными или аграрными, отличаются

уровнем развития, они делятся на три группы: развитые, среднего уровня и отсталые.

По уровню либеральности существуют

свободная, преимущественно свободная, несвободная

национальная экономика. Несмотря на свои специфические особенности,

национальная экономика развивается по законом рынка.

Макроэкономический оборот (или циркуляция) происходит

в рамках национальной экономики при участии всех экономических субъектов –

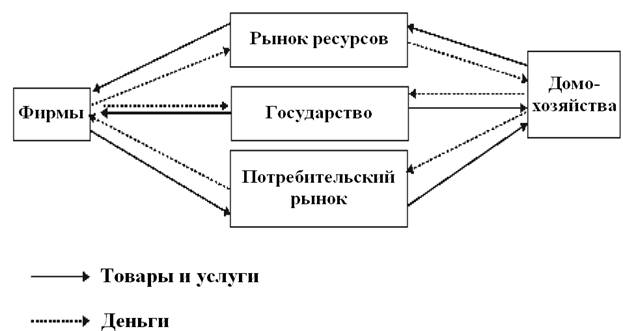

агентов (рис. 5.1.):

Рис. 5.1. Макроэкономический оборот

Домохозяйства, как

многочисленные участники циркуляции, посредством рынка поставляют фирмам и

государству ресурсы и получают от них взамен товары и услуги. Фирмы через

рынок поставляют домохозяйствам потребительские товары. Государство получает

от фирм и домохозяйств ресурсы и товары, поставляет им услуги. Экономическая

циркуляция по сути своей является товарно-денежными отношениями между

субъектами экономики. Здесь возникает движение денег навстречу товарам и

услугам.

Поток товаров и услуг

образует реальный сектор экономики, а соответствующий ему поток денег – денежный

сектор экономики.

5.2. Валовой

внутренний продукт

В реальном секторе создаются

и доводятся до потребления товары и услуги, предназначенные для удовлетворения

личных и производственных потребностей.

Рыночная стоимость созданных

в конечном счете товаров и услуг называется валовым внутренним продуктом,

ВВП (в формулах далее В).

ВВП – это

готовые к потреблению продукты и услуги, и поэтому в него не входят промежуточные

продукты, такие как сырье, полуфабрикаты и комплектующие, запчасти, а также

прежде созданные, но образующие

запас продукты. ВВП состоит из продуктов и услуг, созданных внутри страны.

Продукты и услуги, созданные представителями данной страны за рубежом, входят в состав ВВП других

стран.

ВВП в сочетании с продуктами и

услугами, созданными представителями

данной страны за рубежом, в их рыночной стоимости образует валовой

национальный продукт (ВНП).

ВВП и ВНП количественно

различаются приблизительно на 1%, обычно макроэкономика

характеризуется показателем ВВП. ВВП рассчитывается двумя методами:

1. Метод доходов, когда складываются доходы

всех субъектов экономики;

2. Метод расходов, когда складываются расходы

всех субъектов экономики.

Величина ВВП выражает

результаты макроэкономической деятельности, при этом различают номинальный и

реальный ВВП.

Номинальный ВВП – это совокупная рыночная

стоимость созданных товаров и услуг, исчисленная в текущих ценах. Она зависит

от количества товаров и услуг и величины их цен, которые подвержены влиянию

инфляции. Инфляционный рост цен искусственно завышает рыночную стоимость

товаров и услуг, и поэтому номинальный ВВП не выражает конечные результаты

производства.

Реальный ВВП – это рыночная стоимость

товаров и услуг, исчисленная в ценах, очищенных от влияния инфляции, каковыми

являются базовые или сопоставимые цены. За базовые принимаются цены

определенного года. По ним определяется объем ВВП в последующих годах.

Реальный ВВП выражает настоящий результат

экономической деятельности и поэтому используется для определения динамики

экономического роста.

Для удовлетворения постоянно

растущих потребностей необходим непрерывный экономический рост.

Экономический рост – это развитие экономики, т.е. рост производства

товаров и услуг. Абсолютный экономический рост – это увеличение объема

реального ВВП. Он равен разнице ВВП данного года (обозначим его B1) и

ВВП предыдущего года (обозначим его B2), т.е. ∆B = B2 – B1. Абсолютный рост ВВП зависит от экономического

потенциала страны. Чем выше потенциал, тем больше абсолютный рост, и наоборот. Поэтому

в 2012 году

абсолютный рост ВВП в США составлял 645,2 млрд. долл., а в

Монголии – 1,9 млрд.

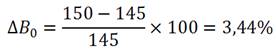

Относительный экономический рост (обозначим его ∆B0) – это скорость увеличения ВВП, т.е. темпы роста. Он

исчисляется сопоставлением объема ВВП (B2) в данном году, к объему ВВП (B1) предыдущего

года, что выражается так:

![]()

Если в текущем году ВВП будет равным 150

млрд. – по сравнению со 145 млрд. евро в прошлом году, то относительный рост составит

.

.

Темпы роста ВВП применяются

для оценки динамики развития экономики. В 60–80-х гг. XX в. высокие темпы роста ВВП

в Японии и Германии рассматривались как экономическое чудо, с началом XXI в. чудо

наблюдается в Китае. За 2001–2012 гг. ВВП Китае увеличился в 2,5 раза. Если

рассмотреть экономическую динамику за длительный отрезок времени (табл. 5.1.),

можно увидеть неравномерность экономического роста в различных странах мира.

Объем ВВП сам по себе не

показывает уровень экономического развития. Для этого применяют показатель ВВП

на душу населения, который зависит не только от объема ВВП, но и

численности населения. Например, в 2014

году Китай производил ВВП в 11,9 раза больший, чем у Голландии, но

численность населения Китая была в 80,5 раза больше, чем в Голландии. В силу

этого ВВП на душу населения в Китае являлся в 6,8 раза меньшим, чем в Голландии.

Значит, маленькая

Голландия оказалась экономически более развитой, чем огромный Китай.

Таблица 5.1.

Темпы экономического роста и уровень экономического

развития в различных странах

|

Страны |

Период

экономического роста |

Реальный

ВВП на душу населения в начале периода в

долл. |

Реальный

ВВП на душу населения в конце периода в

долл. |

Темпы

экономического роста в % |

Современный

уровень производства реального ВВП на душу населения, долл. |

|

Япония |

1890-1990 |

842 |

16144 |

3,00 |

34790,0 |

|

Бразилия |

1900-1987 |

436 |

3417 |

2,39 |

10920,0 |

|

Канада |

1870-1990 |

1330 |

17070 |

2,15 |

37280,0 |

|

Германия |

1870-1990 |

1223 |

14288 |

2,07 |

38170,0 |

|

США |

1870-1990 |

2244 |

18258 |

1,76 |

47020,0 |

|

Китай |

1870-1990 |

401 |

1748 |

1,71 |

10132,3 |

|

Мексика |

1900-1987 |

649 |

2667 |

1,64 |

15010,0 |

|

Великобритания |

1870-1990 |

2693 |

13589 |

1,36 |

38540,0 |

|

Аргентина |

1900-1987 |

1284 |

3302 |

1,09 |

8450,0 |

|

Индонезия |

1900-1987 |

499 |

1200 |

1,01 |

2580,0 |

|

Пакистан |

1900-1987 |

413 |

885 |

0,88 |

2780,0 |

|

Индия |

1900-1987 |

378 |

662 |

0,65 |

3560,0 |

|

Бангладеш |

1900-1987 |

349 |

375 |

0,08 |

1620,0 |

5.4.

Факторы

экономического роста

Уровень экономики – это результат

экономического роста, который подвержен воздействию различных факторов, как внутренних, так и

внешних.

Внутренние факторы – это количество и качество

физического и человеческого капитала, инвестиции в экономику, либеральность и

емкость рынка. К числу социально-демографических факторов относится рост

численности населения, изменение его возрастной структуры, его подвижность, мир

и согласие между социальными группами населения.

Внешними факторами являются конъюнктура

мирового рынка, приток капитала, товаров и рабочей силы извне и стабильность

внешнеэкономических отношений. Рассмотрим эти факторы в отдельности.

Экономический рост зависит

от количества и качества ресурсов, которые превращаются в факторы

производства, а также от эффективности их использования. Экономика основывается

на взаимодействии физического и человеческого капитала. Мы знаем, что при

нарушении их соответствия маргинальный продукт снижается, следовательно, рост

ВВП не происходит. Увеличение ВВП требует повышения технического уровня

физического капитала, чему должно соответствовать качество человеческого

капитала. Сбалансированный рост обоих видов капитала требует соответствующих

инвестиций, которые формируются путем капитализации прибыли, использования

амортизации и привлечения кредита.

Величина инвестиций по

отношению к ВВП является ее нормой. Норма инвестиций обратно

пропорциональна объему ВВП, но величина инвестиций прямо пропорциональна ВВП.

Чем больше ВВП, тем меньше норма инвестиций, но объем инвестиций выше. При

малом объеме ВВП норма инвестиций может быть высокой, но объем ее бывает

небольшим. Это связано с тем, что 1 % инвестиций имеет различный вес. Допустим,

в стране «А» ВВП равен 800 млрд. долларов,

норма инвестиций 24%. В данном случае объем инвестиций составит 192 млрд. долларов.

Здесь 1% инвестиций равен 1,92 млрд. долларов. В стране «В» ВВП равен 400 млрд. долларов, норма инвестиций 28%, объем

инвестиций равен 112 млрд. долларов. Тогда имеет 24% < 28%, но зато 192

млрд. > 112 млрд. При развитой экономике рост ее можно обеспечить меньшей

нормой, но большим объемом инвестиций. При неразвитости экономики ее рост

требует высокую норму инвестиций, поскольку их абсолютная величина окажется

малой.

Для роста экономики важен не

только объем инвестиций, но и ее составные части. Большего роста можно достичь,

когда инвестиции в физический (основной) капитал направляются на увеличение

числа машин и оборудования при повышении их качества. Инвестиции в человеческий

капитал должны соответствовать техническому уровню физического капитала, т.е.

направляться на образование, повышение квалификации и овладение новыми профессиями, возникающими при техническом

прогрессе. Экономический рост ускоряется при повышении эффекта мультипликатора

инвестиций, что означает опережающий рост ВВП по сравнению с инвестициями, т.к. на единицу инвестиций

получается больший прирост ВВП.

Для повышения

мультипликационного эффекта инвестиции направляются, во-первых, на инновации, т.е. внедрение

новшеств, освоение новой технологии и выпуск новых товаров, во-вторых, в те

секторы экономики, где товары и услуги пользуются на рынке наибольшим

спросом. Инвестиции усиливают производственные функции, выражающие

взаимосвязь объема производства с его факторами. Если связывать объем продукта Qm ,

количество труда (обозначим его N), физический капитал (обозначим его К), человеческий капитал (обозначим его С), зависимость производства от его

фактора (обозначим его Е), эффект

технологии (обозначим его А), то мы

получим ∆Qm = AE(∆N ∆K ∆C). В данном определении мы видим зависимость роста

продукта от роста факторов производства.

При равновесии ресурсного обеспечения экономики ее

рост зависит от уровня и масштабности экономической свободы. В частности

– от свободы собственности, предпринимательства, инвестиций, финансовой

свободы, потребительского выбора и т.д.

Чем выше уровень свободы, тем сильнее конкуренция,

активнее действуют субъекты экономики. Открытость экономики усиливает

влияние внешних факторов на экономический рост. При открытости экономики приток

и отток капитала, товаров, рабочей силы в одних странах способствует

экономическому росту, а в других – мешает этому. Например, в 2014 году из-за экономических

санкций США и Евросоюза отток капитала из России превысил 150 млрд. долларов,

что вместе с прекращением поставок некоторых видов новых технологий и снижения

цен на нефть снизило темпы роста ВВП до 0,5% в год.

На рост экономики влияет и

конъюнктура мирового рынка, где рост или снижение цен увеличивает или уменьшает

экспортную выручку, входящую в стоимость ВВП. Так, снижение мировых цен на

нефть в 2014 году снизило объем ВВП стран-экспортеров нефти на сумму, равную

ценовым потерям.

Социально-демографические

факторы –

неэкономические, но обладают силой положительного и отрицательного влияния на

экономику. Рост или сокращение численности населения влияет на рост ВВП в

расчете на душу населения. Рост численности населения увеличивает трудовой

потенциал, но его использование ограничивается недостатком инвестиций. При

замедленном росте или стабильности численности населения происходит его

старение и сокращение трудового потенциала, что отрицательно влияет на рост

экономики – это преодолевается путем повышения технической оснащенности труда

и расширения трудовой миграции.

Социальная стабильность и

бесконфликтная обстановка благоприятствуют экономическому росту. Социальные

конфликты, вызывающие беспорядки, демонстрации и забастовки, отвлекая людей от

труда, мешают экономическому росту. К примеру, в 2014 году забастовка пилотов

компании «Эйр Франс» нанесла ущерб на сумму 500 млн. евро.

5.5.

Типы

экономического роста

В зависимости от способа

обеспечения выделяется три типа экономического роста: ресурсоемкий,

ресурсосберегающий и смешанный.

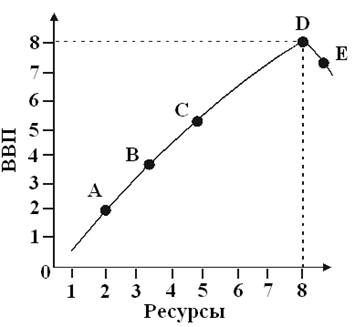

Рис. 5.2.

Ресурсоёмкий экономический рост

Ресурсоемким, экстенсивным является такой

экономический рост, который обеспечивается за счет привлечения в производство

дополнительных ресурсов. Такой рост называется экстенсивным, т.к. означает

увеличение производства за счет роста используемых ресурсов, но в силу

ограниченности ресурсов является неперспективным. Дело в том, что рост, по

мере увеличения ресурсов, в конечном счете, сталкивается с их нехваткой, что

приводит к снижению объема производства (рис.5.2.).

Из графика видно, что рост

затрат ресурсов от 1 до 8. соответствовал росту ВВП от 1 до 8. Такой

пропорциональный рост происходил от точки А

до точки D. Однако начиная с точки D, производство снижается до

точки Е, т.к. недостает ресурсов.

Ресурсосберегающий или интенсивный экономический рост означает увеличение объема

ВВП быстрее, чем рост ресурса, т.е. снижение затрат ресурсов на единицу

продукта. Он предполагает не только рост товарной массы, но и повышение

качества товаров, что обеспечивает более полное удовлетворение потребностей при

заданных ресурсах.

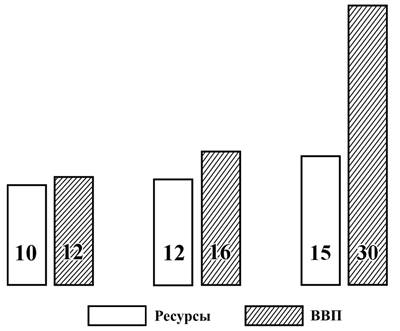

Привлекаемые в производство ресурсы могут абсолютно

расти, но ВВП при этом способен расти быстрее (рис. 5.3.):

Рис. 5.3. Ресурсы и ВВП

Из

рисунка видно, что ресурсы росли от 10 до 15 единиц, а ВВП – от 12 до 30.

Значит, ВВП увеличивается быстрее роста ресурсов. В первом случае

ресурсоемкость единицы ВВП была равна 0,83 (10:12), во втором – 0,75 (12:16), в

третьем – 0,50 (15:30). Таким образом, произошло ресурсосбережение.

Эти два типа

роста в чистом виде не существуют, они сочетаются друг с другом и образуют

смешанный рост, который достигается как за счет увеличения ресурсов, так и их

сбережения. Однако при этом преобладает либо ресурсоемкий, либо

ресурсосберегающий вариант развития. Это можно определить, выявляя вклад роста

занятых людей и вклад производительности труда в прирост ВВП. Занятые создают

товары и услуги. Производительность их труда в экономике означает, сколько

товаров и услуг производит каждый занятый. Производительность

труда в экономике (T) определяется путем деления ВВП (обозначенного В) на численность занятых (обозначим её Nз) в

экономике. Значит,

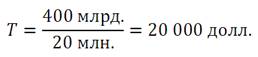

Если

в данной стране работает 20 млн. человек и они производят ВВП на 400 млрд.

долларов, то производительность труда составит

Если производительность труда работающего снизится до

18000, то ВВП составит 360 млрд. долларов, если она повысится до 22000, то ВВП достигнет

440 млрд. долларов. Если численность занятых вырастет на 1 млн. и составит 21

млн. человек, то при неизменной производительности труда они создадут ВВП на 420 млрд. долларов, а при росте

производительности труда (до 22000) и численности занятых до 21 млн., ВВП

достигает 466 млрд. долларов. Это и есть смешанный рост.

При смешанном росте преобладает либо экстенсивный, либо интенсивный

способ развития экономики. Преобладание

либо экстенсивного, либо интенсивного способа развития экономики при смешанном

росте зависит от роста численности занятых и роста производительности труда. Если при увеличении объема

ВВП на 6%, 4% из них вызваны ростом занятости, а 2% – ростом производительности

труда, то преобладает экстенсивный рост, т. к. 60% прироста обеспечил рост

численности работающих. Если 4% прироста дает производительность труда, а 2% –

рост занятости, то имеет место преимущественно интенсивное развитие, т.к. вклад

производительности составил 60%.

В силу того, что ресурсы

становятся все более редкими, усиливается необходимость их сбережения, т.к.

этим обеспечивается эффективность роста экономики. Об этом свидетельствует то,

что в высокоразвитых странах 2/3 прироста ВВП дает ресурсосбережение.

5.6.

Эффективность

экономического роста

Рыночная стоимость

дополнительно произведенных товаров и услуг есть прирост объема ВВП, т.е. его

абсолютный рост, – но это еще не эффективность. Эффективность экономического роста означает то, с какими затратами получен прирост ВВП.

Прирост ВВП – это разница в объеме ВВП данного года по сравнению с предыдущим,

вида ∆B = B2 – B1. Он

получается за счет прироста затрат на производство (W), как разницы затрат данного (W2) и

предыдущего года (W1), то есть ∆W = W2 – W

.

Эффективность

роста (Ef) определяется соотношением прироста ВВП к приросту

затрат. Значит,

![]()

Это

и показывает какими затратами получен рост ВВП. Допустим, в стране ∆B составил 120 млн. долларов, и он достигнут при ∆W 240 млн. долларов. В данном случае

![]()

Если

в дальнейшем это соотношение будет больше 0,5, то эффективность повысилась,

если меньше 0,5 – снизилась. Оценка эффективности роста становится наглядной,

если подсчитать обратное соотношение. В нашем примере

![]()

Это

показывает, что единица результата получена двумя единицами затрат.

Затраты ресурсов – это затраты труда (Wl),

затраты физического капитала (Wk), затраты материала (Wm) и затраты на информацию (Wi). Эти затраты определяют ресурсоемкость ВВП: ∆W = ∆Wl

+ ∆Wk + ∆Wm + ∆Wi

. Для повышения эффективности

роста необходимо снизить трудоемкость, капиталоемкость, материалоемкость и

информационную емкость производства, то есть обеспечить рост производительности

труда. Значит, рост производительности труда в национальной экономике

равносилен росту эффективности. Это, с одной стороны, усиливает потенциал роста

экономики в будущем, а с другой – повышает уровень жизни населения. Оба этих

аспекта достигаются распределением и потреблением ВВП.

ВВП формирует фонд

потребления и накопления. Фонд потребления распадается на фонд частного и

государственного потребления, т.е. потребления государственных учреждений.

Фонд потребления служит народному благосостоянию, т.к. он преимущественно

нацеливается на потребление домохозяйств. Фонд накопления (его называют

также валовым сбережением), является главным источником инвестиций,

обеспечивающим рост экономики в будущем и повышение общего благосостояния.

5.7.

Макроэкономическая

стабильность

Стабильность – равновесное состояние

экономики, когда она развивается устойчиво и без перебоев выполняет

свою функцию по удовлетворению потребностей. В макроэкономике существует ряд

основных равновесий, обеспечение которых выступает условием устойчивого

развития экономики:

1. Равновесие между

совокупным спросом и совокупным предложением. Мы знаем, что совокупным

является спрос и предложение на всех рынках, т.е. на уровне национального

рынка. Совокупный спрос – это спрос всех субъектов экономики. Совокупное предложение

– это предложение товаров и услуг всеми товаропроизводителями. Совокупный

спрос и предложение имеют денежное измерение, определяемое уровнем цен. При

совпадении их на рынке возникает равновесное состояние, когда все продавцы

могут продать свои товары, а покупатели могут их купить. В результате этого

одни на вырученные деньги приобретают ресурсы и могут возобновить свое

производство, а другие, потребляя товары, удовлетворяют свои потребности. При

равновесном состоянии рынка товары и услуги реализуются непрерывно и

полностью, что делает непрерывным само производство, т.е. обеспечивает его

устойчивое развитие.

2. Равновесие между

совокупными доходами и расходами. Совокупный доход – это доход всех

субъектов экономики. Совокупный расход – это трата денежных доходов для

удовлетворения потребностей всех субъектов экономики. Если результаты производства

выражаются в доходах, то результаты потребления – в расходах. Поскольку можно

потреблять столько, сколько произведено, постольку расходы должны

соответствовать потреблению. Равенству производства и потребления

соответствует равенство доходов и расходов. Когда доходы полностью превращаются

в расходы, произведенные товары и услуги потребляются целиком. Производители

потребляют ресурсные товары, что воспроизводит физический капитал, а население

– потребительские товары, что воспроизводит человеческий капитал. Воссоздание

двух видов капитала при их соответствии обеспечивает устойчивый рост экономики.

3. Товарно-денежное

равновесие. Это – равновесие между суммой товарных цен и денежной массой.

Экономика имеет товарно-денежный характер, и поэтому без указанного равновесия

она не может развиваться. Данное равновесие можно записать в виде Q х P = M x V. Здесь Q – масса товаров, P – цена каждого товара, M – количество денег, V – скорость оборота денег. Если Q = 100, P = 10, M = 200, V = 5, то равновесие будет

выглядеть как 100 х 10

= 200 х 5, т.е. 1000 = 1000. Это равновесие означает достаточность денег для реализации всех товаров

и услуг, т.е. для равномерного обеспечения экономической циркуляции между всеми

субъектами экономики, что обеспечивает устойчивость экономики.

4. Равновесие между

потреблением и накоплением. Мы знаем, что ВВП в процессе использования

распадается на фонд потребления и фонд накопления. ВВП, который является источником

как потребления, так и накопления, всегда имеет предельную величину. К

примеру, если ВВП равен 600 млрд. долларов, то потребление может составлять 500

млрд. долларов, а накопление – 100 млрд. долларов, но они не будут более 600

млрд. долларов. Поскольку потребление и

накопление – составные части ВВП и рост одного из них означает сокращение

другого, является важным их оптимальное соотношение. Именно оно обеспечивает стабильное

развитие экономики. Оптимальным считается такое соотношение между потреблением

и накоплением, которое при полном удовлетворении текущих потребностей

обеспечивает устойчивый рост экономики. Однако оптимальность имеет различное количественное

выражение в разных условиях. В одном случае оптимальность может быть достигнута

при потреблении 75% ВВП и накоплении 25%,

а в другом – она может составить 80% и 20%. Равновесие, основанное на оптимальном

разделении ВВП между потреблением и накоплением, – условие экономического

развития.

Но в любом случае ВВП

= потребление + накопление.

Признаком стабильности является рост ВВП при

различных его темпах, но восходящей динамике. Благоприятный инвестиционный

климат порождает уверенность инвесторов, растут инвестиции, что ведет к росту

покупок ценных бумаг и оживляет фондовый рынок. Инвестиционная активность

увеличивает спрос на банковские кредиты и повышает проценты по кредитам.

Устойчивость характеризуется полной занятостью населения и существованием

безработицы в пределах допустимых размеров (не более 6-8% от рабочей силы), не

угрожающих порождением социальных конфликтов. При стабильности экономики

денежные доходы домохозяйств устойчиво повышаются. Они проявляют активность в

покупках – особенно, товаров длительного пользования. У потребителей рождается

уверенность в расходовании денежных доходов. В связи с общим ростом доходов

сокращается численность нуждающихся в помощи лиц. Из-за роста занятости

сокращаются обращения за пособиями по безработице. Словом, экономическая

стабильность создает условия для социального благополучия.

1.Макроэкономика

– это национальная экономика, которая является независимой, служит

национальным интересам, является открытой, состоит из реального и денежного

сектора.

2.Результатом макроэкономической деятельности

является ВВП, представляющий собой рыночную стоимость произведенных товаров и

услуг. Экономический рост есть увеличение реального ВВП.

3. Факторами

экономического роста являются количество и качество физического и

человеческого капитала, эффективность их использования, инвестиции, их объем и

структура, уровень экономической свободы, открытости экономики и социальная

стабильность.

4.Экономический

рост бывает ресурсоемким (экстенсивным) и ресурсосберегающим (интенсивным).

Ресурсоемкий рост невыгоден, т.к. при редкости ресурсов он исчерпывает свой

потенциал. Ресурсосберегающий рост – перспективный, поскольку при ограниченности

ресурсов позволяет увеличить ВВП путем их эффективного использования.

5.Эффективность

экономического роста – это увеличение ВВП путем снижения затрат на его

производство, она измеряется сопоставлением прироста ВВП к приросту затрат.

Главным фактором роста эффективности является рост производительности труда в

национальной экономике.

6. Макроэкономическая

стабильность – результат сохранения общих равновесий в экономике, она

характеризуется устойчивым ростом ВВП, полной занятостью, ростом доходов и

потребительских расходов населения, его сбережений, инвестиционной активностью,

ростом спроса на кредиты и процентных ставок по ним, замедлением инфляции.

Ключевые

понятия:

Макроэкономика, национальная экономика, черты национальной

экономики, макроэкономический оборот, реальный и денежный сектор экономики,

валовый внутренний продукт, номинальный и реальный валовый продукт,

экономический рост, факторы экономического роста, ресурсоемкий экономический

рост, ресурсосберегающий экономический рост, эффективность экономического роста,

фонд потребления, фонд накопления, макроэкономическое равновесие,

макроэкономическая стабильность, равновесие между совокупным спросом и

совокупным предложением, равновесие между совокупными доходами и расходами,

товарно-денежное равновесие, равновесие между потреблением и накоплением