ГЛАВА 10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

10.1. Рыночное стимулирование

экономики

Дикая рыночная экономика

канула в прошлое. Современная рыночная экономика цивилизована. Она, будучи

смешанной экономикой, регулируется как самим рынком, так и государством. Регулирование

экономики – это установление в ней порядка и поддержание её равновесного

состояния. В силу регулирования, современной экономике характерна тенденция

устойчивости, поэтому неустойчивость возникает редко и преодолевается

сравнительно быстро и легко. Регулирование направлено на усиление стимулов

роста, заложенных в самом рынке.

Регулирование экономики,

включает в себя, с одной стороны, рыночное саморегулирование, а с другой

стороны – государственное регулирование. Главным регулятором выступает сам рыночный

механизм, который представляет собой совокупность взаимообусловленных и

взаимодействующих экономических рычагов. К их числу относятся: деньги,

цены, прибыль, убытки, банкротство, проценты, экономическая ответственность,

конкуренция, безработица и т.д.

В этих рычагах кроется сила экономического

стимулирования и даже принуждения субъектов экономики к активности. Механизм

рынка соединяет воедино экономическую заинтересованность и ответственность.

Каждый субъект экономики не может достичь собственных интересов, не считаясь со

своими обязательствами перед другими. Интересы каждого субъекта эгоистичны, но рынок

связывает все их интересы.

В основе этих интересов лежит

частная собственность на ресурсы, она порождает стремление к выгоде, и это

создает стимулы к активности экономических агентов. Интересы участников рынка различны.

Интерес предпринимателей состоит в извлечении прибыли, рабочих – в зарплате,

владельца денег – в проценте, собственника недвижимости – в ренте и т.д. Рынок создает

способ реализации каждого из перечисленных интересов. Индивидуальные интересы,

совмещаясь, образуют корпоративный, групповой интерес людей, объединенных в

коллективы, например, интерес фирмы.

Интересы реализуются путем альтернативного

экономического выбора, здесь отбирается наиболее эффективный способ реализации

интересов. Условия рынка таковы, что каждый для достижения своих интересов

должен заниматься тем, что для него посильно

и выгодно, т.е. эффективно.

На рынке существуют не

только противоречия интересов, но и точки их соприкосновения, а это порождает

экономическую ответственность каждого субъекта перед своим партнером. Ответственность

означает неукоснительное выполнение своих обязательств перед другими. Нельзя

обеспечить собственные интересы, не считаясь с интересами партнеров. К

примеру, фирма не может получить прибыль, не оплатив цену ресурсов и не

поставляя свои товары своевременно и по установленной цене. Экономическая ответственность

субъектов за свою деятельность обеспечивается через договорные отношения.

Движущие силы для каждого

субъекта экономики различны. Для того, чтобы максимизировать прибыль,

предпринимателю необходимо производить востребованные рынком товары, снизить

их издержки путем повышения производительности труда, что требует модернизации

производства на базе научно-технических инноваций, а это ведет к экономическому

росту. Для того, чтобы избежать убытков, необходимо бережно использовать

ресурсы. Угроза банкротства заставляет фирмы постоянно считаться с рыночной

конъюнктурой. Чтобы иметь постоянный и хороший заработок, рабочим необходимо

работать производительно и качественно. Безработица заставляет работников

дорожить своим рабочим местом и заработком.

Огромной движущей силой

обладает конкуренция как главная составляющая рыночного механизма. Она

предполагает борьбу соперничающих субъектов экономики за существование.

В конкуренции выигрывает

тот, кто производит конкурентоспособный товар, т.е. такой товар, который отвечал

бы требованиям покупателей. Значит, для победы в конкуренции необходимо

предложить рынку товары с высокой полезностью и по доступным ценам. Для

снижения цен необходимо, чтобы издержки были низкими, поскольку при высоких

издержках снижение цены может обернуться убытками. Низкие издержки даже при

снижении цены позволяют получить прибыль, т.е. быть рентабельным. Этого можно

достичь при бережливом использовании ресурсов, то есть создавая

ресурсосберегающее производство, когда на единицу затрат ресурсов получают

больше продукции.

При

конкуренции посредством качества товаров рынок воспринимает такие товары,

которые обладают высокой полезностью для покупателя. В связи с этим

производители постоянно находятся в поиске нового, что ведет к обновлению

структуры производства, т.е. переходу к выпуску новых и модернизации существующих

товаров. В результате происходит диверсификация товаров, которая является

показателем развития экономики. Диверсификация требует внедрять в производство

научно-технические достижения, т.е. повышать технический уровень физического

капитала, что, в свою очередь, требует повышения качества человеческого капитала.

Словом,

конкуренция ведет к совершенствованию вещественных и личных факторов

производства и этим обеспечивает рост экономики. Конкуренция включает выигрыш и

проигрыш. Победитель выигрывает, т.е умножает свою прибыль. Побежденный проигрывает,

т.е. теряет прибыль и даже становится банкротом. В конкуренции происходит

естественный отбор жизнестойких и перспективных фирм и усиление их позиций в

экономике, что и способствуют развитию.

10.2. Рынок

как регулятор экономики

Рыночный механизм обладает

способностью регулирования экономики. Это, прежде всего, утверждение порядка

путем согласования деятельности ее субъектов. Согласование – это условия

взаимодействия различных элементов и сторон экономики, без чего она не может

развиваться. Рыночное регулирование означает координацию функций

экономических субъектов.

Главным координатором

выступает рыночная цена, которая определяет способы решения основного вопроса

экономики, а именно: что производить, для кого и сколько производить и каким

способом производить. Рыночная цена – это сигнал для производителя и

потребителя. В зависимости от её роста или снижения, производитель

определяет, что и сколько производить, а покупатель – что и сколько купить.

Все субъекты экономики живут

рыночными ожиданиями. Производители ожидают рост цен, а потребители – их

снижение. Рост цен показывает, что товар надо производить и впредь, производить

в большем объеме, а снижение цен – что товар не надо производить или нужно

производить в меньшем объеме. При росте цен надо производить больше, чтобы

увеличить прибыль, а при их снижении нужно производить меньше, чтобы избежать

убытков. В соответствии с ценовым сигналом рынка, производство перестраивается

для перехода от выпуска одного товара к выпуску другого.

В результате этого происходит

перелив капиталов, а за ними – ресурсов, из одного производства в другое. Там,

откуда уходит капитал, сокращается или вообще прекращается производство, а там,

куда приходит капитал, оно развивается. Перелив капитала имеет форму движения

инвестиций между фирмами и секторами экономики. Вслед за физическим капиталом

перемещается и человеческий капитал. Перераспределение капитала направляет его

в производство товаров и услуг, пользующихся рыночным спросом и, соответственно,

приносящих хорошую прибыль.

Такая перестройка

производства обеспечивает равновесие сначала на рынке отдельных товаров, а затем

на рынке группы товаров и целых секторов, и, наконец, на национальном рынке.

Регулирование изначально происходит на микроуровне, где спрос домохозяйств-потребителей

встречается с предложением фирм-товаропроизводителей. Мы знаем, что спрос

определяется покупательской способностью домохозяйств, а предложение – производственным

потенциалом фирм. Покупательская способность определяет верхнюю границу цены,

а издержки – нижнюю. В этих пределах складывается рыночная цена, ведущая к

рыночному равновесию, прибыльность при этом определяет масштаб производства,

т.е. сколько нужно производить.

Рыночное равновесие – не

застывшее, а динамичное явление. Смена равновесий происходит потому, что при

изменении цен меняется соотношение спроса и предложения, что можно проследить

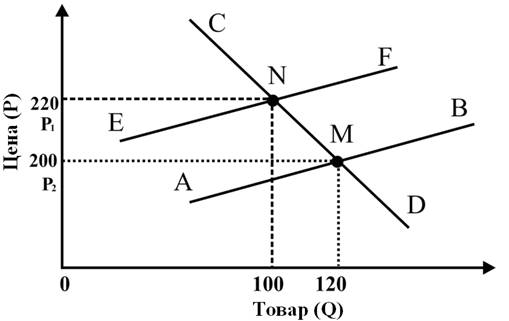

на рис.10.1. и 10.2.

Из графика на рис. 10.1 видно, что при снижении цен (P2 <

P1,

т.е. 200 < 220) спрос увеличился со 100 до 120 единиц. В силу этого равновесие

спроса и предложения из точки N переместилось вниз, в точку M.

Рис. 10.1 Смена

равновесия в зависимости от спроса

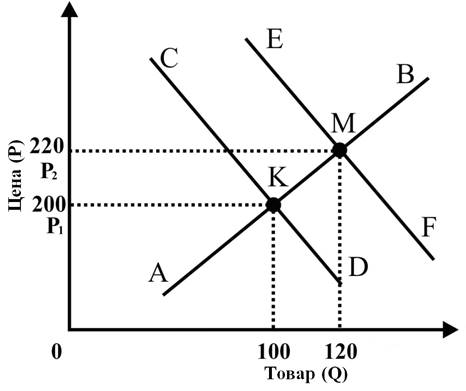

Влияние цены на предложение несколько иное (рис.

10.2):

Рис. 10.2. Смена

равновесия в зависимости от предложения

Как видно из графика, при росте цены (P2 >

P1,

т.е. 220 > 200) предложение выросло со 100 до 120 единиц. В результате точка равновесия

сместилась вверх, т.е. от точки К до

точки М.

Приведенные выше графики

показывают, что двигателем равновесий является цена. В зависимости от уровня

цен устанавливается объемное равновесие производства, т.е. соответствие предложения

спросу.

При равновесном состоянии

спроса и предложения балансируются доходы и расходы. Часть доходов

используется населением для приобретения товаров потребления, а

товаропроизводителями – для покупки ресурсов. Оставшаяся часть доходов образуют

сбережения, и они направляются на инвестиции. В соответствии с ростом рыночной

стоимости ВВП складывается новая денежная масса, достаточная для экономики,

т.е. образуется новое товарно-денежное равновесие, по формуле

M x V = Q х P,

что означает выравнивание денежной массы и суммы

товарных цен.

Равновесия обеспечиваются

обдуманными действиями. Равновесие на неизвестном рынке, вслепую, путем проб и

ошибок, было свойственно дикому рынку. В настоящее время рынок тщательно

изучается, выявляются возможные в нем изменения, в соответствии с требованиями

рынка фирмами составляются планы развития производства и действий на рынке.

Домохозяйства, исходя из уровня цен и собственных денежных доходов, планируют

настоящие и будущие покупки и сбережения. Словом, учет ситуации на рынке сводит

до минимума стихийные действия его участников.

Ценовое регулирование

происходит сначала на микроуровне. Действующие здесь домохозяйства и фирмы не

способны отменить рыночные цены, принимают их такими, какие они есть, и строят

свои действия в соответствии с ними. Домохозяйства, основываясь на рыночных

ожиданиях и учитывая цены, либо увеличивают, либо уменьшают свои покупки на

рынке, что влияет на емкость рынка. Рост цен свидетельствует о расширении

рынка, когда дополнительное производство конкретного товара становится

прибыльным. Тогда фирмы увеличивают производство товаров. При снижении цен

производство данного товара становится невыгодным, и оно сокращается. Под

влиянием цен производство движется наподобие гармошки, то расширяется, то

сужается.

Товаропроизводители в своих

действиях руководствуются рыночной информацией. Симметричная информация

в виде ценового сигнала показывает реальное состояние рынка, к которому приспосабливаются

все экономические агенты. Асимметричная информация бывает искаженной и

дезориентирует субъектов. Действуя в соответствии с симметричной информацией,

производители подстраиваются под рыночные требования. Они приспосабливаются к

рынку, выходят на рынок с гибкими ценами. С учетом рыночного спроса

производители снижают высокие цены и повышают низкие цены, устанавливается

широкий диапазон цен, что дает возможность выбора покупателям приемлемой для

себя цены на различные товары. Мы знаем, что от спроса на товары и услуги

зависит спрос на ресурсы. Действующие на рынке производители и поставщики

ресурсов также строят свои действия в соответствии с изменениями в ценах.

Словом, ценовой сигнал выступает регулятором всех рынков, определяет объем и

структуру всех производств.

Регулирование на микроуровне

– это регулирование на отдельных рынках. Оно устанавливает частичное

равновесие. Такое равновесие на отдельных рынках, вместе взятых, образует общее

или макроэкономическое равновесие, т.е. равновесие на всех рынках.

Частичное равновесие

возможно при координации действий, что требует трансакционных издержек.

Эти издержки есть издержки согласования. Они включают в себя:

а) издержки поиска других

субъектов путем сбора и обработки информации о них, что важно для выяснения их надежности

как партнёра;

б) издержки заключения

деловых контрактов в форме затрат времени и денег на их оформление;

в) издержки по определению

качества объектов контрактов как блага, обладающего полезностью. Это также

требует определенных затрат;

е) защита прав собственности

участников рынка, что требует затрат на юридические услуги;

д) издержки по защите

собственных интересов от действий других участников рынка, т.е. от возможного

обмана и нечестности в выполнении контрактов, что должно предотвратить или

минимизировать потери.

Указанные затраты не связаны

с самим производством, но неизбежны при согласовании действий. Такие издержки

обратно пропорциональны действенности рыночного механизма. Когда этот механизм

работает слаженно и без сбоев, трансакционные издержки снижаются. Когда в этом

механизме происходят сбои, издержки возрастают. Несмотря на свою изменчивость,

эти издержки всегда необходимы для установления регулярных, а главное – согласованных

– связей участников рынка, с помощью чего достигаются частичные равновесия в

экономике.

10.3.

Государственное регулирование экономического роста

Рыночный механизм – это

механизм саморегулирования, но он имеет недостатки: в нем бывают срывы и обвалы, временами он

оказывается недееспособным; есть сферы экономики, которые этот механизм

бессилен регулировать. В силу этого рыночное регулирование дополняется

государственным регулированием. Государственное регулирование экономики –

это поддержание государством равновесного состояния экономики с целью

стабилизации её развития. Оно имеет ряд направлений.

Сюда относится, прежде всего, антицикличное

регулирование экономики. Цикличное развитие экономики

– неизбежное явление, его предотвратить невозможно, но можно притормозить смену

циклов и смягчить кризисные последствия. Это достигается антицикличными мерами

государства, направленными на восстановление нарушенного и поддержание

существующего рыночного равновесия. Меры государства, во-первых, направляются

на увеличение совокупного спроса и, следовательно, на расширение емкости рынка;

во-вторых, на рост производства и предложения товаров. Для увеличения спроса

государство повышает занятость населения, что влияет на потребительский спрос,

т.к. увеличивает доходы. Государство за счет своих средств проводит общественные

работы с соответствующей оплатой труда; фирмам, обеспечивающим рост

занятости, предоставляются налоговые льготы.

Государство посредством своих заказов

увеличивает рыночный спрос. Госзаказы гарантируют реализацию товаров и услуг

по заранее обговоренным ценам, и это снижает рыночный риск. Для расширения

внешнего рынка государство предоставляет лицензии на экспорт, увеличивает

экспортные квоты, снижает экспортные пошлины. Указанные выше меры увеличивают

спрос на макроэкономическом уровне.

Для удовлетворения

совокупного спроса принимаются меры по стимулированию роста производства, т.е.

предложения товаров. Предоставленные государством налоговые льготы, снижая издержки,

увеличивают прибыльность производства. Государство списывает задолженность по

налогам, уменьшает налоговые ставки, дает отсрочку по уплате налогов,

предоставляет производителям безвозмездную помощь в виде субсидий и дотаций.

Оно прибегает к санации, т.е. финансовому оздоровлению малых фирм и компаний.

Для стимулирования

предложения государство проводит мягкую монетарную (т.е. денежно-кредитную) политику,

направленную на создание дешевых денег. С этой целью снижаются изначальные

процентные ставки по кредитам, что удешевляет их для заемщиков. Например, для

выхода из рецессии 2008–2010 гг. европейские банки снизили ставку процента до

0,25% годовых, а японские банки установили нулевую ставку. Дешевые деньги стимулируют

кредит и, тем самым, поощряют инвестиции в экономику – а инвестиции, как мы

знаем, являются фактором экономического роста. Государственная поддержка

производства способствует уравновешиванию совокупного спроса и предложения на

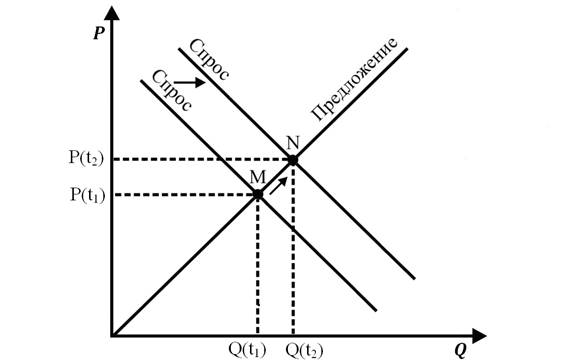

новом уровне. Влияние государства на рыночное равновесие при стимулировании

им роста спроса и предложения можно увидеть из рис. 10.3.

Рис. 10.3. Смещение

равновесия при росте спроса

и предложения

Как видно из графического

изображения, в промежутке времени t1, t2 произошло расширение спроса (стрелка направо), в ответ на это

предложение увеличилось (стрелка вверх). При росте спроса и предложения точка

их равновесия переместилась вверх от точки М

до точки N, значит, образовалось

равновесие на более высоком уровне производства. Из вышеизложенного следует,

что влияние государства на спрос и предложение содействует образованию равновесного

состояния.

Антицикличное регулирование

экономики нацеливается на предотвращение угрозы кризисов и на их смягчение,

если они случаются. Для этого принимаются меры по сдерживанию чрезмерного

роста производства. При благоприятной рыночной конъюнктуре стремление к

максимизации прибыли создает угрозу производства товаров и услуг в большем

объёме, чем это востребовано рынком. Симптомом такого положения являются

снижение цен, замедление продаж и образование излишних товарных запасов. При

возникновении такой ситуации государство от мер стимулирования переходит к

мерам сдерживания производства. Эти меры включают в себя увеличение

налогового груза на производителя, отмену всяческих льгот, что увеличивает

издержки, и при снижении цен это снижает прибыльность производства, что вынуждает

производителей сократить производство до уровня рыночного спроса.

Для сдерживания роста

производства повышается курс национальной валюты, что делает выгодным не

экспорт, а импорт товаров. К числу мер сдерживания относится смена дешевых

денег дорогими путем применения жесткой монетарной политики, рассчитанной на

сокращение массы денег в экономике.

Для сокращения количества денег

приостанавливается любая кредитная эмиссия, часть денег изымается из обращения

и переводится в денежный резерв. Но самая главная мера – это повышение

процентных ставок по кредитам, что делает деньги дорогими, уменьшает спрос на

них. Дорогие деньги снижают стремление производителей к получению кредитов и,

следовательно, к новым инвестициям. Сокращение инвестиций сужает возможности

роста производства и предложения товаров на рынок. Так предотвращается перепроизводство

товаров, т.е. производство сверх спроса, что создает равновесие на рынке. При

сдерживании роста производства равновесие достигается на сокращенном его

уровне.

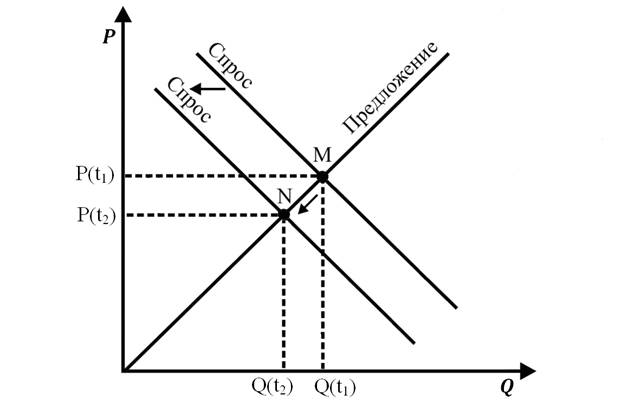

Это иллюстрируется рисунком 10.4:

Рис. 10.4. Смещение равновесия при снижении спроса и предложения

Как видно из графического изображения, в промежутке

времени t1, t2 меры государства по ограничению совокупного спроса

привели к его смещению влево, как указано стрелкой. В то же время, меры

государства по снижению предложения сместили его вниз, где оно образовало

равновесие со спросом в точке М,

вместо точки N, т.е. на более низком

уровне производства. Если бы государство не сдерживало рост спроса и предложения,

то они разошлись бы выше N.

Словом, государство мерами

стимулирования и сдерживания совокупного спроса и предложения содействует их

равновесию.Благодаря антикризисному

регулированию экономики цикл стал намного продолжительнее, чем раньше, кризисы

стали наступать не столь часто. Последний на данный момент кризис 2008–2010 гг.

произошел спустя 25 лет после предыдущего, в то время как раньше кризисы

повторялись через 10–12 лет.

10.4.

Нейтрализация негативных последствий рыночного механизма

Рыночные силы имеют как

положительные, так и отрицательные последствия. Положительно то, что рынок

стимулирует и регулирует производство, создавая новое равновесие. Однако он

создает и негативные явления. Субъекты рынка как частные собственники разобщены,

и каждый из них действует на свой страх и риск в целях достижения своего

денежного интереса.

Воздействие одних агентов-участников

рынка на других называется экстерналием, т.е. внешним эффектом.

Отношения некоторых субъектов в процессе обмена бывают обоюдно выгодными, но могут

быть выгодными для одних и невыгодными для других. В силу этого внешний эффект

оказывается положительным или отрицательным. Положительным является эффект,

благоприятствующий деятельности других. Когда происходит обратное, возникает

отрицательный эффект. Например, вырубка леса на определенной территории выгодна

лесозаготовителям, деревообрабатывающим предприятиям, однако невыгодна

фермерам, поскольку это снижает увлажненность почвы и урожай. Отрицательный

эффект создает дополнительные издержки третьим лицам, а положительный –

снижает их издержки. Если добавить к нашему примеру строительство дорог, то

вырубка леса снижает издержки строителей дорог, поскольку избавляет их от

расходов по расчистке территории. Здесь присутствует положительный эффект.

Если рынок порождает

негативные эффекты, то государство их нейтрализует. Для возмещения вреда от

внешнего воздействия государство вводит налоги, субсидии, штрафы и лицензии.

Субъекты, отрицательно воздействующие на других, платят деньги государству, а

государство выдает эти деньги в качестве субсидий тем, кто подвергся

отрицательному воздействию; тем самым возмещаются издержки внешнего эффекта.

Стремление

к прибыли как двигатель экономики таит в себе потенциал отрицательного

воздействия на окружающую среду путем увеличения различных отходов и выбросов

в атмосферу. Меры по защите среды требуют дополнительных издержек, на что очень

неохотно идут производители, поскольку это, увеличив издержки, снижает

прибыльность. Окружающую среду от отрицательного эффекта защищает государство,

которое вводит в законодательном порядке правила возмещения вреда, нанесенного

среде. Государство устанавливает квоту отходов и выбросов, а также плату за

них, которая является источником финансирования природоохранных мер. Защитные

меры государства состоят и в том, что оно поощряет внедрение природоохранительных

технологий, предоставляя производителям на эти цели различные субсидии, что не

приводит к росту издержек и, следовательно, не снижает прибыльность бизнеса.

10.5. Общественные блага государства

В экономике есть проблемы,

решение которых либо не входит в задачи рынка, либо непосильно рынку. К их

числу относятся общественные блага, которые необходимы всем людям, но при этом не

могут создаваться и распределяться рыночными способами. Общественные блага

– это услуги, потребляемые совместно, и оказываемые за счет государства.

Таковыми являются услуги обороны, услуги по сохранению правопорядка и

внутренней безопасности, услуги бесплатного образования и здравоохранения,

услуги общего благоустройства, и др. Общественные блага имеют ряд черт. Они

общедоступны и неделимы. Услугами обороны пользуются все и совместно.

Отдельные люди не имеют противоракетные средства или собственные военные

подразделения. Эти услуги нельзя делить по частям и предоставить отдельным

потребителям. Услугами полиции и противопожарной службы пользуются все, когда

это необходимо.

Общественные блага имеют

исключительную полезность, их нельзя ничем заменить, в то время как обычные

товары и услуги взаимозаменяемы. К примеру, прививку нельзя заменить физиотерапией.

Значит, в потреблении благ отсутствует конкурентность. В силу этого, они не

подлежат альтернативному выбору. Общественные блага таковы, что невозможно их

не потреблять. Например, невозможно не потреблять уличное освещение, не

пользоваться полезностью озеленения и чистого воздуха. Значит, здесь

отсутствует исключительность потребления. Общественные блага – некоммерческие,

они не имеют рыночной цены, они неприбыльны, но затратны. Издержки оказания

таких услуг возмещаются не потребителями в отдельности, а государством за счет

сбора налогов. Если при платных частных услугах существует эквивалентность их

обмена, т.е. продажа и покупка их происходит по рыночной цене, то общественные

услуги таковы, что ими можно пользоваться больше, заплатив меньше налога, и

наоборот. Значит, потребители участвуют в возмещении издержек услуг

по-разному, хотя и имеют к ним одинаковый доступ. Общественные блага имеют положительные

экстерналии. Потребление услуг одними полезно и другим. Например, прививки

одних людей от вируса защищают здоровье других, т.к. предотвращают

распространение инфекции.

Бесплатные услуги

образования и здравоохранения направлены на подготовку совокупной рабочей силы.

Бизнес пользуется готовой рабочей силой, а расходы на это распределяются между

домохозяйствами и государством. Основную часть затрат на содержание,

образование, воспитание детей до достижения ими трудоспособного возраста несут

домохозяйства. Расходы государства на бесплатное образование и здравоохранение

дополняют расходы домохозяйств. Словом, эти общественные блага служат первичной

подготовке рабочей силы, что называют первоначальным накоплением человеческого

капитала.

10.6.

Антимонопольное и антиинфляционное регулирование и защита от инфляции

Монополии,

будучи продуктом развития свободного рынка, превращаются в силу, ограничивающую

конкуренцию. Они препятствуют свободному переливу капитала, так как создают

преграду проникновения чужого капитала в монополизированные сектора экономики

и, тем самым, сужают круг конкурентов. Такие участники рынка нередко задают отрицательные экстреналии для других. Монополии имеют большую рыночную

власть, их невозможно вытеснить с рынка путем конкуренции. В силу этого необходимо

государственное антимонопольное регулирование экономики, что достигается путем

защиты свободной конкуренции, недопущения образования новых монополий,

контроля над монопольными ценами.

Для обеспечения устойчивости

экономики необходимо защитить её от инфляции, что и делает государство. Антиинфляционные

меры являются монетарными, т.е. денежно-кредитными, они направляются

на подавление инфляции спроса, вызванной избытком денег в обращении.

Для снижения давления избыточных денег на

рынок государство прекращает эмиссию денег, что, само собой, сокращает

рыночный спрос, и, тем самым, препятствует росту цен. Путем повышения

процентных ставок государство делает кредит дорогим и сокращает деньги у

покупателей, что снижает спрос. К примеру, в конце 2014 года Банк России поднял

ставку по кредитам с 7% до 17%, что не позволило инфляции набирать новые

обороты. Для подавления инфляции предложения, связанной с ростом издержек или

сокращением производства, государство принимает меры стимулирования

отечественного производства и импортозамещения, а при невозможности

функционирования рынка без импорта оно за счет своих валютных резервов может

финансировать импорт товаров и услуг для насыщения ими национального рынка.

Мерой государственного регулирования

экономики выступает сглаживание ассиметричной информации, которая

искажает реальное положение на рынке. Информация, например, о ценах может не

соответствовать реальным издержкам и качеству товаров. Она дезориентирует

потребителей, как на рынке готовых товаров, так и на рынке ресурсов. Действие,

сообразное ассиметричной информации, усиливает риск агентов экономики. Риск повышается

при неудачном отборе информации. С учетом этого государство вводит законодательным

путем порядок предоставления информации, ведёт собственную статистическую информацию,

устанавливает ответственность за правдивость информации, наказывает за

предоставление ложной информации, защищает права потребителей, право частной

собственности и т.п.

Регулирование макроэкономики

достигается и путем развития государственного сектора экономики. Здесь

создаются товары и услуги, необходимые для всей экономики, но низкоприбыльные

и потому непривлекательные для частного капитала. В состав госсектора входят,

как правило, атомная, угольная, космическая промышленность, гидроэнергетика,

железные, автомобильные дороги, каналы, водохранилища, спутниковая связь и

т.п. Экономика не может развиваться, не потребляя продукцию и услуги

госсектора, но издержки их несет государство, и цены на них бывают приемлемыми

для потребителей.

Словом, госсектор выполняет

те задачи, которые невыгодны для частного сектора в силу стремления его к

наибольшей выгоде.

Меры государственного

регулирования экономики многообразны, но все они направлены на помощь рынку,

особенно в тех случаях, когда рыночные механизмы оказываются недееспособными,

допускают возможности дестабилизации экономики.

10.7. Экономическая

политика государства

Государство регулирует

экономику путем реализации мер, предусмотренных его экономической политикой,

которая представляет собой намерения и действия государства в сфере экономики.

Экономическая политика включает в себя финансовую, инвестиционную, аграрную,

инфраструктурную, внешнеэкономическую политику и т.п.

Финансовая политика состоит из

фискально-бюджетной и монетарной (денежно-кредитной) политики.

Фискально-бюджетная политика – это политика налогов и

бюджетного устройства. Целью ее является обеспечение финансовой

стабильности путем регулирования денежных потоков, налогов, расходов

бюджета.

Монетарная политика – это денежно-кредитная

политика, целью ее является обеспечение денежной достаточности в экономике

путем регулирования денежного обращения. Она реализуется с помощью эмиссии

денег, увеличения и уменьшения массы денег в обращении, установления процентных ставок по

кредитам, определения валютных курсов, выдачи и отзыва лицензии и т.п.

Инвестиционная политика – это политика по

регулированию инвестиционной деятельности субъектов экономики, ее целью является

стимулирование инвестиционной активности, направленной на развитие экономики.

Она осуществляется с помощью инвестиционных программ, образования и

распределения инвестиционных фондов, привлечения иностранных инвестиций, стимулирования

активности национальных инвесторов.

Аграрная политика – это политика в области

сельского хозяйства. Целью ее является обеспечение устойчивого развития сельского

хозяйства и продовольственной безопасности.

Инфраструктурная политика – это

политика по развитию производственной и социальной инфраструктуры. Целью ее

является стабильное обеспечение экономики производственными, а населения – социальными

услугами.

Внешнеэкономическая политика – это политика установления

и развития внешнеэкономических отношений. Её целями являются развитие

взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и защита экономики от внешних

угроз. Она осуществляется с помощью таможенных пошлин, экспортных и импортных

цен и квот, лицензирования внешнеэкономической деятельности.

Общая цель всей экономической

политики – это обеспечение устойчивого роста ВВП, полная занятость и борьба с

инфляцией. Для ее достижения применяются следующие способы реализации

экономической политики:

1) Политический, когда

решение органов власти обязывает субъектов экономики выполнять его;

2)

Юридические, когда принимаются законодательные акты, определяющие меры и

правила экономических взаимоотношений субъектов;

3) Экономические, когда

государство использует экономические рычаги воздействия на субъектов

экономики. Главными среди способов являются экономические, которые основываются

на применении инструментов, влияющих на экономические интересы производителей

и потребителей.

Государственное

регулирование неидеально, оно имеет свои изъяны, что

выражается в ситуациях, при которых меры государства оказываются

недейственными. Это происходит в трех случаях: во-первых, когда политика

государства бывает необоснованной и даже ошибочной; во-вторых, когда та или

иная политика проводится под давлением и в интересах отдельных групп людей,

которые лоббируют (проталкивают) принятие властями выгодных для них решений;

в-третьих, когда с истечением времени и изменением условий ранее принятое

политическое решение оказывается бессмысленным. Все это требует постоянной корректировки

и даже изменения политики.

1. Современная рыночная

экономика, как смешанная экономика, является регулируемой, т.е. упорядоченной,

благодаря чему она склонна к равновесному развитию. Это достигается самим рыночным

механизмом, но при активном участии государства.

Рыночный механизм вбирает в

себя совокупность экономических средств и рычагов, обеспечивающих

экономическую активность субъектов в достижение своих интересов и их ответственность

за результаты своих действий.

Рынок обладает свойством

саморегулирования, что означает установление порядка путем согласования и

координации деятельности многочисленных субъектов экономики, слияние их разрозненных

действий в единое экономическое русло. Главным средством регулирования являются

цены, их рост или снижение определяют, что надо производить, а что не надо

производить. Решая эту проблему, рынок автоматически согласовывает действия

агентов экономики, независимо от их воли и желания.

2. Ценовые сигналы

перестраивают производство и потребление, направляя ресурсы туда, где они

необходимы, чему предшествует перелив человеческого и физического капитала из

производства невостребованных товаров в производство востребованных товаров, и

тем самым обеспечивается динамичное равновесие спроса и предложения, вслед которому

возникают другие виды равновесия.

3. Рыночное регулирование

изначально происходит на микроуровне, где фирмы и домохозяйства

приспосабливают свои действия к требованиям рынка. Здесь фирмы решают вопрос,

какой товар производить с какими издержками и какой прибыльностью, а

покупатели решают вопрос, что купить и по какой цене. Координация действий

производителей и потребителей дает микроэкономическое равновесие, т.е.

равновесие на отдельных рынках; оно есть частичное равновесие, которое под

действием тех же рыночных сил перерастает в макроэкономическое, т.е. общее

равновесие.

4.

Рыночное регулирование делает экономику склонной к равновесному состоянию, но

оно неидеально, допускает возможности нарушения такого состояния, поскольку

временами рынок оказывается недееспособным, в его механизмах возникают сбои и

срывы. В силу этого, рыночный механизм дополняется государственным регулированием

с целью обеспечения макроэкономической сбалансированнности и устойчивости

развития, путем применения экономических рычагов. Государство не заменяет, а

усиливает рыночное регулирование.

5. Государство проводит

антицикличное регулирование, влияя на совокупный спрос и предложение. Когда это

необходимо для усиления роста экономики, государство увеличивает спрос и стимулирует

предложение. Когда возникают признаки производства товаров сверх спроса, оно

принимает меры по сдерживанию производства и спроса.

Меры государства

ограничивают циклические колебания в экономике, и смягчают их последствия.

Государственное антимонопольное и антиинфляционное регулирование, сдерживая

рыночную власть, поддерживают свободную конкуренцию как двигатель развития,

усиливают роль денег в экономике, обеспечивая денежную достаточность как

фактор макроэкономического равновесия.

6. Государство защищает

экономику и природу от отрицательных экстерналий, создает общественные блага, которые

необходимы для всех, но не могут создаваться частным путем и распределяться

рыночными способами. Государство берет на себя производство товаров и услуг,

необходимых экономике, но непривлекательных для бизнеса. Оно охраняет производителей

и потребителей от ассиметричной рыночной информации, защищает собственность и

права потребителей.

7. Меры

государственного регулирования экономики предусматриваются его экономической

политикой, которая определяет цели, способы и средства достижения общих целей.

Она реализуется политическими, юридическими, а также экономическими методами.

Бывают и провалы в политике, что ведет к её коренному изменению.

Ключевые

понятия:

Регулирование экономики, рыночная

саморегуляция, рыночный механизм, экономическая

заинтересованность, экономическая ответственность, экономические рычаги, рыночный сигнал, рыночные ожидания, динамичность рыночных равновесий, частичное равновесие, общее равновесие, недостатки рыночного

механизма, государственное регулирование, антицикличное регулирование, позитивные и негативные последствия рыночных сил,

общественные блага, государственный сектор экономики, антимонопольное регулирование, антиинфляционное регулирование, сглаживание

ассиметричной информации, экономическая политика, финансовая политика,

фискально-бюджетная политика, монетарная политика, инвестиционная политика,

аграраная политика, инфраструктурная политика, вненеэкономическая политика,

способы реализации экономической политики, изъяны и изменения в политике.